|

|||||||||

|

|||||||||

|

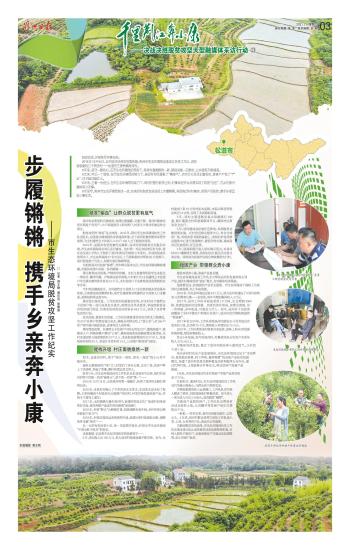

□记者荆文静通讯员张儒涛 脱贫攻坚,环保铁军冲锋在前。 2015年10月8日,全市驻点扶贫的号角吹响,荆州市生态环境局迅速成立扶贫工作队,进驻省级建档立卡贫困村——王家桥镇高河村。 5年来,坚守一颗初心,在市生态环境局的帮助下,高河村面貌焕然一新,基础设施一应俱全,公共服务不断提高。 5年来,牢记一个使命,在市生态环境局的努力下,高河村村民提振了“精神气”,农村文化生活丰富多彩,家家户户有了“产业”,日子越过越红火。 5年来,扛着一份担当,在市生态环境局的助力下,高河村整村脱贫出列,村集体经济从负债实现了财务“自由”,为乡村振兴提供有力支撑。 5年坚守,荆州市生态环境局背水一战,在高河村脱贫攻坚战场上步履锵锵,实现高河村村集体、贫困户双脱贫,携手乡亲迈进小康生活。 精准“输血”让群众脱贫更有底气 高河村是典型的丘陵地势,地理位置偏僻,交通不便。高河村集体经济长期处于负资产,10户家庭就有1家贫困户,村里不少青壮年被迫外出谋生。 脱贫攻坚的“战场”是火热的。2015年,荆州市生态环境局扶贫工作队进驻后,迅速建立精准脱贫攻坚战指挥部,定下高河村整村脱贫攻坚作战图,为全村建档立卡贫困人口62户150人立下脱贫时间表。 2019年,是脱贫攻坚拔寨的关键期,高河村面临脱贫出列最后冲刺,市生态环境局局长刘兵亲自督战。驻村第一书记余其勇以村为家,将在武汉读小学的儿子转到了高河村附近的砖桥小学读书。在局党组成员的带动下,市生态环境局37名中层以上干部积极结对帮扶62户贫困户,他们把贫困户当亲人,积极为他们解难帮困。 为把准高河村发展“脉搏”,兜牢群众基本生活,市生态环境局精准滴灌,在脱贫攻坚中采取一系列措施—— 落实教育扶贫政策,严格保学控辍。全村义务教育阶段学生未发生一例失学、辍学问题。严格落实助学政策,5年累计为14名建档立卡贫困户学生落实教育助学资金8.3万元,全村贫困户子女教育扶贫政策做到应享尽享。 守护村民健康安全。全村建档立卡贫困人口全员参加城乡居民基本医保,分类落实医保缴费补贴,医疗优惠政策实现建档立卡贫困人口全覆盖,政策报销率达到99%。 落实危旧房改造。工作队组织权威鉴定机构,对全村62户建档立卡贫困户统一进行房屋安全鉴定,按照应改尽改要求,争取国家资金对危房进行改造,共落实危房改造补助资金44.2万元,实现了全村零危房的目标。 改水改厕,提高生活质量。工作队协助推进农村安全饮水工程建设,为20户贫困户免费安装自来水,确保全村群众吃上“放心水”;对150户农户家中进行厕改改造,改善村民人居环境。 落实兜底政策。对建档立卡贫困户中的无劳动力户、重残家庭户、孤寡老人户、特殊困难户落实“五保”、确保低保兜底保障政策应保尽保,全村享受国家五保政策的有9户13人、享受低保政策的有23户47人、享受残疾补助的30人、享受计生奖补的14人,让贫困户脱贫底气更足。 提档升级村庄面貌焕然一新 如今,走进高河村,那个“晴天一身灰、雨天一身泥”的小山村不复存在。 通村公路修到农户家门口,村里有了老年公寓、文化广场,贫困户种上了油茶树、养起了家禽,整村环境宜居又养人。 驻村5年,市生态环境局扶贫工作队队长余其勇至今记得,他们在高河村啃下的那一块块“硬骨头”,创下的一项项“第一”—— 2015年12月14日,点亮高河村第一盏路灯,结束了高河村无路灯照明历史; 2016年,全体村民喝上了干净的洈水水库水,生活饮水安全有了保障,王家桥镇首个村级老年公寓落户高河村,村里开始发展油茶产业,村级主干道完工通车; 2017年,太阳能路灯遍布高河村,新建的村级文化广场成村民休闲的好去处,菊花种植产业成为村民致富“新饭碗”; 2018年,村级“断头”公路被打通,组级道路全面升级,全村环形公路串联起千家万户; 2019年,村级垃圾转运系统提档升级,新建6条村级通组公路,道路条件全镇“领先”…… 从一无所有到后劲十足,每一项成果的背后,折射出市生态环境局“不获全胜不收兵”的信念。 这组数据,记录着市生态环保铁军的执着坚守—— 5年,该局投入近150万元,助力高河村基础设施不断完善。如今,全 村建成7条10公里村组水泥路,水泥公路总里程达到近13公里,实现了水泥路组组通。 5年,该村主要道路安装太阳能路灯166盏,路灯覆盖全村和重要路网节点,确保村民夜间安全出行。 5年,该村建成高标准红色阵地,村部服务功能得到加强。在村党员群众服务中心、村文化休闲广场、村级农家书屋的基础上,该局对村党员群众服务中心进行改造维护,建设宣传长廊,建成高河记忆展览馆、红色会堂。 5年,该局积极打造人居环境示范点,对高河村66口堰塘进行清淤,组织村民开展生活垃圾分类存放。该村成为垃圾分类收集的先行村。 稳固产业带领群众奔小康 脱贫攻坚奔小康,发展产业是关键。 市生态环境局扶贫工作队全力帮扶高河村发展村级主导产业,提升村集体经济“造血”能力,夯实集体经济基础。 选准管长远、抗风险的产业至关重要。市生态环境局干部职工为高河村出谋划策,向上争取资源。 2016年,市生态环境局出资34.7万元,助力高河村建设了8间可容纳30人的养老公寓——安居苑,每年可增加集体收入3万元。 2017年,驻村工作队争取油茶苗1.8万株,后又增购3000株,免费发放给村民种植。油茶经济价值高,前期见效慢,但一次种植,多年收益,可惠及几代人。如今,高河村千亩油茶园覆盖了全村半数农户和部分贫困户,成为村民们增收致富的“摇钱树”。 2017年至2018年,工作队帮助高河村建成25千瓦村级光伏发电站三座,总功率75千瓦,集体收入年增加达7.5万元。 2018年,工作队帮助该村联系外来投资,流转土地90亩发展虾稻养殖,增加村集体收入。 经过5年发展,如今的高河村,村集体经济从负资产实现年收入10万元以上。 村集体经济发展,奠定了高河村脱贫奔小康的底气,让村民干劲十足。 结合高河村农业产业发展现状,市生态环境局立足于“水田种谷、坡地栽油茶树、林下养鸡、圈舍喂猪”的高效产业扶贫发展模式,组建了高河村优质水稻种植及油茶种植两大合作社,通过代种代收、土地流转合作等方式,带动贫困户发展产业致富。 5年来,市生态环境局为全村贫困户争取产业奖补资金17万元。 扎根村庄,服务村民,市生态环境局扶贫工作队员们用真心换真心,与群众结下深厚友谊。 为帮助患病的张士远老俩口,工作队队员为老人赠送了猪苗,同时鼓励他们种植油茶。如今老人一家年收入可达2万余元,成功脱贫“摘帽”。 为推进产业脱贫到户,工作队队员帮助村民成功流转土地,让高耀芳等贫困户每年可增收近千元。 一桩桩、一件件实事,看在贫困群众眼中,记在心头。5年来,高河村群众经常自发给工作队送小菜、土鸡、大米等农产品,表达内心的感谢。 为稳固脱贫攻坚成果,市生态环境局扶贫工作队还通过建立防止返贫致贫动态监测帮扶机制,对纳入脱贫不稳定户、边缘易致贫户实施动态监测管理,防止贫困户返贫。 本版摄影黄志刚 |