|

|||||||||

|

|||||||||

|

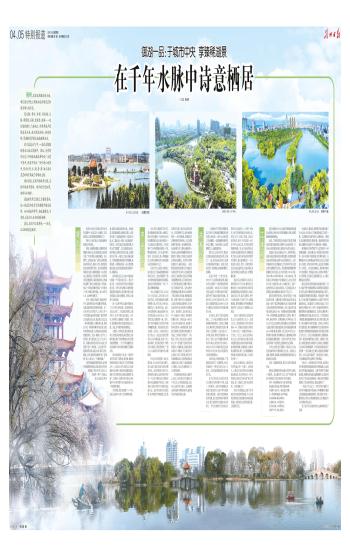

□田立李晓华 荆州,这座名闻遐迩的大城, 牵引着文学史上那些永远闪耀光芒的唐宋诗人的目光。 张九龄、李白、杜甫、刘禹锡、元稹、李商隐、苏轼、黄庭坚、陆游……他们惜别夔州,飞舟峡江,听两岸猿声豪情迸发而来;他们取道扬水,轻舟短棹,赏满眼芳草绿水逶迤踏歌而来。 前方氤氲水气中,一座波光粼粼的碧水之城次第展开。因此,为官荆州长史三年的张九龄这样吟咏:“云霞千里开,洲渚万形出。”历代诗人咏荆州,怀古之外,江、湖、舟、津、泊之类水灵灵的词汇构成了诗歌的主题。 绿水碧波,是荆州的城市之根,是荆州的城市密码。荆州的历史叙事,始终与水相伴。 鼎盛时代早已熏染上古籍的墨香;这一份底色却在岁月的铺陈中越发浓郁。如今的城市季节,加速着蝶变;不变的,是我们人与水的相依相伴。 甚至,我们可以这样说——历史,正以新的姿态返回。 堤街 候鸟在1952年回到沙市的天空时,眼神中一定会闪过一丝迷惘。去年离去时,江边的那条堤街哪里去了? 荆州人与水的亲近,在这条堤街得到最充分的表达。 曾经,沿着那条堤街,唐朝的刘禹锡缓步走到江边,壮丽的景色让他诗意大发:“今日好南风,商旅相催发。沙头樯竿上,始见春江阔。”;曾经,宋朝的陆游从荆州进川,盘桓十余日,堤街是他最为迷恋的都市光景。临水而建的繁华街道,各色人等摩肩接踵。诗人的到来,让堤街的人们欣喜异常,大家争相用名贵瓷器泡上茱萸茶款待诗人的盛情,缓解了他对入蜀前途未卜的焦虑,他以十分轻快的嗓音吟道:“沙头巷陌三千家,烟雨冥冥开橘花。峡人住多楚人少,土铛争饷茱萸茶。” 作为一座临江的城市,在漫长的岁月中,堤街曾经是沙市最繁华的街道,也是这座城市最为独特的景观。在一位86岁老人的回忆中,上世纪三四十年代的堤街是这样的景象:“那时的荆江大堤没有这么高,也没有这么宽,是一条弯弯的堤街,全铺的青石板,绵延近十里。两旁排列着古朴的民房,这些砖木结构的房屋,大多是清末民初依堤而建的深宅。走完一幢房子,要下几十级台阶,穿几重房屋,过几个天井小院。靠堤内的深宅有的可以从堤上穿到堤下的另一条街巷。江边百舫千舟,堤街商贾云集,杂粮、水果、棉花、药材、陶瓷、山货、锅铁等店铺和行栈一家挨着一家,人来人往,一片繁荣景象。” 这样诗情画意的繁华堤街,如今想来充满独特的风情,却是当时沙市百姓 的隐痛。“荆沙不怕刀兵动,只 怕南柯一梦中。”既是大 堤又是逼仄的街巷,堤街无疑是防洪的大患。沿堤房屋,均依堤坡建筑,铺面均在堤上,后院多在堤下,故朝堤街的第一重浅而平堤,从二重起,就一重低一重,接到堤下的街市。沙市江堤,原本就很单薄,沙市人称“豆腐堤”。加之沿堤居民众多,屋舍相连,而各家又各自为政,以致堤身百孔千疮,一遇江水上涨,则浸水漏水。特别是堤街南面临江的吊脚楼,每到汛期,一楼常被水淹,一家人就得暂避亲友家,退水后把家里的淤泥清除干净,再搬回来。 新中国成立后,在1952年建设新中国第一个大型水利工程——荆江分洪工程。与此同时进行的还有荆堤加固工程。沙市先在太师渊、大寨巷等处盖起宿舍安置居民,然后限令堤上房屋全部拆除,居民全部搬迁,对荆江大堤进行全面加固。 那一年,整个荆江大堤沙市段拆迁了23万平方米的房屋。民居和街巷从大堤上消失了。在加固后的荆江大堤护佑下,沙市才得以安心建设。1971年,沙市荆江大堤铺设了水泥路。1981年,国家拨款开始在江堤内建设沿江大道。由此,沙市城市南沿格局奠定。 与堤街一同消失的,既有普通百姓对江水突然从家里冒出来的恐惧,也有城市建设者对于城市整体水系历史漫长演变的敬畏。一个千百年来慢慢生长出来的城市与水的有机体遭到了粗暴的对待。 如今的沙隆达广场,是一个城市中寻常可见的广场格局,便河瑙、拖船埠等曾经的地名只能存在于历史的想象之中。上世纪50年代末期以后,便河瑙至今北京路一段便河河道填为陆地,斩断了沙市闹市区水系最为重要的“血脉”。如果这一段保存至今的话,荆州城市中心将有着不亚于威尼斯圣马可广场的独特景致。 万幸的是,我们还保留了一个中山公园,让城市中心有了大片难得的水脉。 中山公园 1933年初,刚刚忙完沙市几条马路建设的浙江籍土木建筑工程师王信伯接到一个新任务:沙市市政整理委员会让他尽快拿出一个公园设计方案供审定。王信伯看中了沙市城郊接合部的一片乱葬岗和沼泽地。为什么选中那个地方?王信伯认为,那一带岗陵起伏,又得水绕城环之利,用来修建公园,真是再好不过了。 在设计中山公园时,年轻的王信伯表达出了他高超的整体构思和设计功力。这其中既蕴含了他对中国传统造园思路的总体把握,也表达出他思绪深处一个又一个遥远而飘逸的触动。 中山公园建设工程,从1933年11月正式动工,到1935年4月初步完成。当时共建成较大规模的楼阁13座、厅堂2间、小桥4座、牌楼式大门1座、碑亭2处。此外,还有动物园和儿童运动场各1座。总共耗去银元50330余元。昔日荒野之地,面貌焕然一新。如今,我们不得不佩服王信伯对沙市城市精髓的把握。水系的运用,成为公园的一大亮点。公园内水面占到了四分之一,通过王信伯的合理布局,并以沟渠连通,形成了水上游乐网络。原先靠古便河一侧的沙市古城垣,自然而然形成了一道土山,以其狭长形而被命名为蜈蚣岭。 作为江汉平原的第一座公共游乐场,中山公园不仅设计精巧,而且达到了融汇传统与现代的难得目标。这其中既有王信伯个人风格的充分体现,也有当时沙市作为一个江汉平原和长江中游知名城市在追逐潮流中的自信。说到传统,当时沙市的不少文物古迹迁建于此。金龙寺为原沙市山陕会馆,其寺院毁于军阀混战之后,惟后部的石制古戏台尚存部分构件。王信伯指挥工匠,细心地将原构件一一标号后拆除,在建设仿古式春秋阁时巧妙利用上,可以说春秋阁的造形是一座戏楼的变形。会仙桥原为古三清观大殿前的一座石桥,此前两年翻修荆沙路,将路边的三清观山门拆除,会仙桥因此外露于道路边。此次将古桥移址重建于儿童游乐场边。一些旧物经他放在特定部位后,常起到点石成金的作用,如中山公园南边牌坊式大门前的那对石鼓,原为鄂城书院捐赠的旧物,王信伯将它放在大门的红漆立柱前,使整个牌坊式大门显得更加气派。这些文物古迹的重建或点缀,使中山公园拥有了更丰富的文化内涵,格调更加高雅。如果不是在中山公园建设时让这些古迹得到迁建利用,它们肯定会湮灭在此后的城市大规模建设中。说到现代,会仙桥北面又有一座造型十分现代、结构简单优雅的小桥。尽管这是一座不过几米长的不起眼小桥,却是整个荆沙地区第一座钢混结构、现浇施工的桥梁,因其形似彩虹横卧于水波之上而得名“卧虹桥”。可以想见,当时王信伯在设计这座桥时,心中一定充满了运用现代技术的欣喜!有趣的是,建成时就同步建设了动物园,不过却没有什么动物,只有几只野狼,兼任沙市市政整理委员会主席的徐源泉见此窘境,派人送来了5尾娃娃鱼和1只狐狸,才让这个动物园有了几只可看的动物。 在乱葬岗和沼泽地上建起中山公园,王信伯肯定不会想到,若干年以后,沙市的城区建设,会以中山公园为中心展开。这座郊野公园在城市不断的拓展中,最终成为沙市城区的绿色心脏。 洪家垸 一位颇有名气的荆州雕塑家说,在沙市,有两座城市雕像具有相当的艺术水准:一是中山公园内的工农兵雕像,一是豉湖路南端的纺织女工雕像。与前者相比,后者的静静伫立,无疑寂寞得多。 然而,在上世纪80年代,她却与北京路东段拔地而起的纺织、印染工厂一道,成为这座以轻纺工业闻名全国的城市的象征。彼时,东区林立的厂房和烟囱,是值得骄傲的工业图腾。 这是沙市的一个高光时刻。1981年7月,国务院领导批准,确定沙市为全国第一个经济体制改革综合试点城市。1982年2月5日《湖北日报》头版以“沙市跻身全国‘明星’城市行列”为题,报道沙市经验。报道中说,从1978年到1982年,全市累计上缴国家财政达58900万元,相当于解放32年国家对沙市投资总额的1.9倍。 沙市东区,成为了城市发展的重心。工厂办社会的模式在东区得到淋漓尽致的体现。纺织女工雕像以东,鳞次栉比的新建住宅昭示着纺织工人的骄傲。在生活区内,厂办学校、医院、菜场乃至影剧院一应俱全。然而,这对于城建欠账较多的沙市来说,依然存在很大缺口。1980年,沙市人均城市居民住房面积仅有3.9平方米,很多人指望单位分房还得望穿秋水。 1983年底,沙市纺织机械二厂的胡斌夫妇听说了一件新鲜事,沙市正在建设的一个住宅小区可以让个人买房。正为住房犯愁的他们高兴地报了名。 这个名为洪垸小区的住宅项目,即使在当时的整个中国,也是一个新鲜事。此前中国城镇住房制度主要是实行公房与单位建房实物分配制度。城市居民要解决住房问题,要么找房管局申请房管公房,要么指望单位兴建住房分给职工。作为全国推行住宅商品化的四个试点城市之一,沙市于1982年上半年开始规划设计洪垸小区,同年12月1日动工兴建。洪垸小区的得名,来自于当时这里一大片位于中山公园以北、名为洪家垸的荒僻沼泽地。垸,这个比较生僻,仅在湖南、湖北使用的汉字,清晰地说明了要么这里有很多湖泊地带挡水的堤圩,要么是堤围住了一大片低地供人居住、劳作。洪家垸的村民在这里高处种菜,低处种藕,更多的荒地则任其蒲苇丛生、野畜狗獾乱窜。 洪垸小区占地面积9.3公顷,总建筑面积9.9万平方米,建有住宅大楼52栋,计1461套住宅和12栋公用建设配套设施,同步建设有小公园以及幼儿园、小学、商店、菜场等。整个小区划分成松、竹、梅三个村,分别栽植青松、翠竹和蜡梅,并在各栋楼房的阳台栏杆上,饰以松、竹、梅图案,以示区别。 凡是个人购买洪垸小区商品房的,本人只出房价的三分之一,其余三分之二由国家和职工所在单位各补贴一半。胡斌夫妇高高兴兴地花了3400元买了一套梅村的两室一厅住宅。当《工人日报》记者来访时,女主人高兴地向记者展示房屋内的配套设施:厨房有水磨石案板、放食物的搁板、嵌墙碗柜、挂物木钩、钢筋吊钩;客厅上面有储藏物品的暗格,卧室里有挂衣板,卫生间有毛巾架…… 洪垸小区建成后,立即成为沙市向外展示的一个窗口。著名报人、上海《文汇报》的老社长徐铸成来此参观后,在《沙市巡礼》一文中,将洪垸小区称之为沙市最“伟大”的创造,说“上海职工如听到这种创举,一定会垂涎三尺。” 洪垸小区的建成,改变了沙市城区向东西延伸的格局,中山公园周边特别是北面逐渐成为城市发展的重心,城市绿色心脏的美丽前景,已经隐约可见。 江津湖 把江津湖纳入中山公园进行整体规划和建设,绝对是上世纪90年代初的城建大手笔,对城市整体格局影响深远。 此前,广阔的洪家垸已经逐步开发成江津路南北的城市建设用地,仅剩中山公园北面的一片约40公顷的鱼塘水面以及附近不大的几处水面。 说起这片水面,却是来头不小。据学者考证,这里与临近的便河前身可能为楚庄王时期开凿的扬水运河的南端,留有与长江相通的出口。这片水域被命名为江津湖是在上世纪90年代初,但历史却可追溯到四五世纪。南北朝时期北魏地理学家郦道元在《水经注·江水》中写道:“(江)北大岸,谓之江津口,故洲亦取名焉。江大自此始也。”意思是说,荆州城南在当时濒临长江,在长江的北岸,存在一处通江的入水口,叫做江津口。这里一处沙洲的名字,也是由此而来。长江流到这里,才算是真正成为波澜壮阔、既深又广的大江了。 据历史地理学家考证,当时沙市的这一方地面,就叫江津。北魏灭梁以后曾在此设江津戍,也就是一座专门据以警戒建康(南京)方面派水军溯江而来进攻荆州的军事堡垒。历史上著名的古商埠江津湾,就在这一带。在南朝乐府民歌《西曲歌》中有一首《那呵滩》,就直接写到了江津湾:“闻欢下扬州,相送江津湾。愿得蒿橹折,交郎到头还。”后来,由于长江主泓南移,原有河槽由江水所挟带的大量泥沙淤积为陆地或沼泽,原有河道被逐渐分割成一长串渊、塘、湖、堰等。到上世纪80年代,这一带仅剩下张家渊、李家渊和这片已被园林路、塔桥路、碧波路包围的鱼塘。上世纪90年代初,当中山公园开始新一轮扩建时,这里被命名为江津湖。 当中山公园扩至江津湖时,不仅是中山公园,甚至是城市核心的格局都为之大变。北京路、公园路、塔桥路、碧波路、园林路围成的城市绿色心脏至此完全成型。 这每一条道路的景色,都可以用美不胜收来形容。 据传说,塔桥路在明代就是沙市的中心地带,十分繁华。这从著名的“公安三袁”中的袁中道留下的两首关于塔儿桥的诗中可见端倪。 其中一首《塔桥晚步》(七绝)这样写道:桃花扇底步逍遥,野外鸳鸯态转娇。日暮游人齐注目,一枝春色过河桥。另一首《塔桥春游》(五律)写道:流水石桥路,踏花旧胜场;七盘来冶女,三闹集儿郎。马灭尘犹在,人移草尚香;渚宫十万户,狂走为春忙。 公园西大门建成后,塔桥路不仅直接对接了中山公园,而且西大门至碧波路更成了城市一景。江津湖西北角荷叶田田,垂柳依依,一到夏天,这里便荷盖如席,莲香扑鼻。莲蒲风荷的白墙青瓦,掩映在红花绿叶之中,更是别有一番风韵。 园林路也在不断“蜕变”中,成为城市中一条优雅的道路。这份优雅,那一排排的水杉居功至伟。水杉不仅树干笔直挺拔,而且稀有高贵。大概种植水杉时,园林路远没有现在这么宽,后来铺设人行道时,只得在水杉中穿行,这也成了园林路的一大特色。人们走在园林路上,便有着在树林中行走的惬意。特别是近年来,水杉林中种植了大片的草地,行走其间,更是惬意无比,让人难以想象这是在闹市区。 绿色心脏北面的碧波路无疑是最美的。首先,得益于整个碧波路南临江津湖的得天独厚条件;其次,得益于整体的高标准规划和绿化;第三,沿湖建筑的搭配和高低错落。特别值得一提的是,川主宫迁建于碧波路西端,大大提升了整个碧波路的品位。据《重修川主宫碑记》记载,川主宫始建于清乾隆十年(1745年),系寓居荆州的四川籍商贾集资兴建的蜀英会馆。因宫内正殿供奉三国时期蜀汉国主刘备,故名川主宫。川主宫原址位于解放路,整体建筑雄伟壮观,但大多毁于战乱,唯有一座古戏楼幸存且相当完整。1986年,沙市有关部门重新选址,将古戏楼整体和川主宫其余部分构建迁建于即将修建的碧波路西端,并因其故名而称之为川主宫。川主宫大戏楼宽阔高大,雕梁画栋,远非一般会馆戏楼所能与之相比。其精美、气派,足以与闻名遐迩的山西临汾牛王庙戏台、安徽亳州大关帝庙花戏楼相媲美。作为湖北省境内留存于世的唯一一座古戏楼,它已被列入省重点文物保护单位。此后,这里又新建了一座石舫式水上舞台,与古戏楼南北并峙,更增添了别样风姿。 1994年,一位领导来沙市市考察,当时的沙市市领导特意将碧波路安排进考察线路,以此体现沙市的最新城建成就。几辆“考斯特”沿着碧波荡漾、杨柳依依的湖边道路缓缓行进,随行的见多识广的京城记者看到这一景致,都不禁羡慕地赞叹:“住在这样的地方,真是太舒服了!” 一晃近27年过去了。当年的“树小墙新”已在岁月中酝酿出陈年的况味;当年稚嫩的行道树已将碧波路染成斑驳的浓荫。夏日艳阳下如水一般的清凉,荷花与古典建筑的映衬,足以唤起沙市人对乡愁的恒久追寻。 有了这份可以安放的乡愁,这座城市就有了灵魂。 |