|

||||

|

||||

|

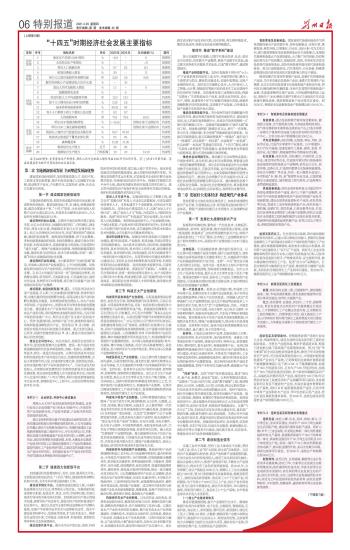

“十四五”时期经济社会发展主要指标 注:①GDP增长、全员劳动生产率增长、居民人均可支配收入增长率按2020年可比价计算。②[]内为5年累计数。③森林覆盖率为统计计算标准和公式核定数。 第二章实施创新驱动发展全面塑造发展新优势 建设国家创新型城市,加快集聚高端人才、知识产权、工商资本等创新要素,提升科技创新能力;实施数字化战略,推动数字产业化、产业数字化,实现经济、政务、社会全方位数字化转型。 第一节建设国家创新型城市 完善创新资源布局,构筑串珠成链的科创空间走廊,形成特色科创板块。推进创新型县(市、区)建设,统筹创新要素,提高全要素生产率。“十四五”期末,全社会研发投入经费占GDP比重达到2.5%,科技进步贡献率达到60%,万人发明专利拥有量达到3.5件。 建设荆州科创大走廊。以荆州开发区到荆州理工职业学院、长江大学东校区,凤凰路东到四机厂、四机赛瓦、湖北四钻,西至九阳大道,荆秘路东至长江大学文理学院(西区)、长江大学西校区为空间分布,形成“雁形排列”创新走廊,建成科技创新带。发挥高校资源集聚、骨干企业集聚、多种创新要素叠加的优势,加快资源整合,建成引领全市科技创新、科技成果转化、高端创意设计的高地,打造成荆州“城市大脑”。围绕产业链强化创新链、围绕创新链部署资本链,推进科技与经济结合、技术与资本联姻,形成“一廊三链”科创大走廊创新创业生态圈。 建设荆州石油科技城。全力推进荆州“石油科技城”建设,争取纳入湖北省产业发展重点,上升为省级战略。加快建设荆州油田化学产业研究院,为荆州油田化学转型提供支撑。以长江大学建设“国内双一流”高校建设为契机,有效整合高校、研究院所、石油装备企业、石化装备企业、油田化学企业、各类研究平台等资源,将石油石化装备产业打造成国内知名的产业集群。 建设国家、省级创新型县(市、区)。引导县市区结合自身产业发展,引入第三方主体建设科技孵化器,形成布局合理、功能完备的科技创新孵化体系,实现县域主导产业科技孵化器建设全覆盖。持续增加研发经费投入,加大产业技术研究院、产业创新中心、资源共享平台等多种创新资源建设力度。建设湖北水产产业技术研究院、湖北小胡鸭酱卤食品产业研究院、荆州湿地农业高新科技研究院、江汉平原中医药研发推广中心、荆州文化遗产及文旅产业研发中心。坚持“发展高科技、培育新产业”方向,推进荆州高新区培育和发展战略性新兴产业。支持各县(市、区)创建一批省级乡村振兴农业科技创新示范基地。重点支持江陵县、石首市、洪湖市创建创新型县(市、区),推进以科技创新为核心的全面创新。 建设企业科创中心。突出开发区、高新区企业创新主体作用,促进创新要素向企业集聚。建设一批产业技术创新战略联盟和共性技术研发基地,突破一批核心、关键和共性技术,转化一批重大科技成果。以荆州经济技术开发区和荆州高新技术产业开发区为龙头,组建创新要素集聚、企业主体创新作用凸显、区域创新功能完善、创新创业活跃、具有区域影响力的“产业科技创新中心”。引导企业加大研发投入,全面落实研发费用加计扣除和高新技术企业税收优惠政策,将企业研发经费投入作为高新技术企业、科技型中小企业评价指标。“十四五”期间,荆州开发区新增高新技术企业60家,新增研发中心、工程中心、众创空间等各类创新平台30家。 专栏2-1企业研发、科创中心建设重点 围绕六大主导产业加快新型研发机构建设,支持行业龙头企业创建产业(制造业)创新中心;升级现有的产业创新联合体、产业技术联盟、产业技术研究院等新型研发机构。 重点支持荆州凯乐量子科技建设企业研发总部、菲利华建设高性能石英纤维新型研发机构、五方光电建设红外截止滤光片企校联合创新中心、明德科技建设工业物联网智能传感工程研究中心,中石化四机公司、四机赛瓦创建石油智能装备产业技术研究院,小胡鸭、金秋农业、湖北华贵等联合创建水稻、水果、水禽及水生蔬菜产业技术研究院,以江陵绿色能源化工产业园为载体组建现代煤化工产业技术研究院,以湖北美的创建白色家电产业技术研究院。支持湖北省水产产业技术研究院争创“国家淡水养殖技术科技创新中心”。 第二节搭建四大创新型平台 加快建设科创资源的转化、共享、交流、服务四大平台,全面促进创新创业活动。“十四五”期间,建成新型科创孵化机构180家,全市专利申请总量突破1万件。 建设技术转化平台。实施科技园区建设工程,开展科技成果转化先行先试,培育转化示范企业。完善创新科技成果转化机制,促进技术、资金、应用、市场等对接,完善以需求为导向的市场化转化机制。加快推进知识产权示范城市创建,探索知识产权证券化,建设知识产权和科技成果产权交易中心。建立以企业为主体的科技成果转化中试孵化基地,加强产学研协同技术攻关与成果转化应用。高水平建设技术转移中心,发展技术贸易,扩大技术进出口。探索综合运用后补助、引导基金、风险补偿、科技保险、贷款贴息等多种形式支持成果转化。 建设资源共享平台。整合全市大中型企业、高校、科研 院所的各类科技资源,建立线上线下共享平台。强化科技创新信息资源的集成建设,融入国家科技资源共享网。完善信息资源共享运行机制,对高新技术企业和在孵企业免费开放省、市两级科技信息共享平台。构建科学数据共享平台中心网,调动有资源优势和开发能力的单位参与。建立符合国家知识产权保护和安全保密等有关规定的制度,保护科技资源提供者的知识产权。 建设人才交流平台。实施创新创业人才集聚工程,建立全市“高精尖缺”科技人才动态信息数据库,引进急需的科技领军人才。支持组建若干个创新群体,培育高水平青年创新队伍。支持企业引进高层次人才,实施“金凤人才引领计划”。建立“金凤人才卡”制度,为高层次人才提供综合服务。选派“科技专员”“科技副总”到企业挂职,加大对科技人员政策激励。利用制造业创新中心、产业创新联合体、产业技术联盟、产业技术研究院等新型研发平台,支持科技人才定期开展行业技术交流,攻关基础性共性技术和重大技术性难题,全方位提升全市整体科研能力。 建设科创服务平台。加强综合性科技创新公共服务平台建设,提升科技成果、产业服务、科技金融、市场应用等公共科技服务能力。加大技术交易机构、经纪机构、投融资服务机构、技术评估机构、技术经纪人培育力度,建设集科技信息服务、技术转移对接、科技投融资、技术交易服务等于一体的科技中介服务平台。在高等学校中开展技术转移中心建设试点,支持社会化技术转移机构为高等学校、科研院所和科技企业提供服务。支持发展技术要素市场,完善科技成果常态化路演机制。深度应用“互联网+”、大数据、云平台等新技术,培育一批科技成果交易中心、生产力促进中心等科技中介机构,形成功能完善、运行高效的科技中介服务体系。建设职业化技术转移人才培养基地,推动建立技术转移职业技能等级制度。 第三节构建五大产业创新链 构建现代装备制造产业创新链。以促进装备制造业智能化、绿色化为引领,围绕新能源汽车及零部件、石油石化装备、专用装备等优势行业,开发一批具有细分领域竞争力的智能型产品和智能型专业产线。鼓励湖北恒隆集团、中石化四机公司、四机赛瓦、中石化沙市钢管厂等龙头企业开展智能化改造升级。以湖北恒隆“国家汽车智能转向系统质量监督检验中心”、中石化四机公司“荆州市世纪派创石油机械检测有限公司”国家级、省部级行业检测中心为基地,面向产业链提供高水准检验检测,为产业链开展科技创新提供公共服务。以恒隆集团(荆州)汽车零部件产业园为载体,集中突破新能源专用车批量化生产,形成新能源汽车零部件产业链集群创新。以中国石油装备制造基地(荆州)为载体,集中突破石油装备、页岩气钻采装备智能化、绿色化制造,抢占鄂西页岩气开发市场先机,带动石油石化装备产业集群转型升级。 构建医药化工产业创新链。以长江源中药大健康产业园为载体,以湖北能特科技、湖北新生源、瑞邦生物等龙头企业为基础,大力实施医药中间体产品向基础原料药产业升级。支持开发一批具有自主知识产权的中成药、新型制剂、新型药物、原料药和生物肽制品。加大公共卫生产品研发与制造,强化公共卫生事件应急产品生产能力储备。加大科研投入,创新中药材原材料种植技术和深加工工艺,实现中医药产业链延伸和壮大,构建康养产业集群。以荆州江陵绿色能源化工产业园为重点,促进煤炭储配和清洁高效利用,加快现代煤化工大产业形成。 构建电子信息产业创新链。以荆州智慧城市建设、“互联网+”行动计划为引领,推进物联网、5G应用、大数据、云计算、区块链、移动互联网、无线支付、无人售卖等新一代信息技术在经济社会各领域深度应用与融合发展,加速拓展5G应用场景广度及深度。以武汉“芯屏端网”万亿产业集群发展为契机,以凯乐科技大通信产业闭环、航天南湖电子“雷达电子信息产业园”为载体,在光纤光缆、光电子器件、电力电子元器件、半导体照明器件、电阻电容电感元件、汽车电子等细分领域取得突破,形成差异化优势。融入武汉“芯屏端网”产业集群发展。做大做强荆州光电子信息产业技术创新战略联盟,引导盟内企业开展协同创新,对关键性、共性技术展开联合攻关,增强产业链创新能力,强化入盟高校、研究院所科技成果在盟内转化力度。 构建新材料与新能源产业创新链。推进新材料产品结构调整和制造工艺升级,在石英玻璃纤维系列、复合材料制品、半导体芯片蚀刻材料、光纤预制棒、印刷线路板光掩膜材料、航空航天功能材料、特种玻璃新材料、节能新材、塑料型材、光纤光缆、硅烷偶联剂、硅烷交联剂、铁基和铜基增材材料、磁性材料、锂电池正极材料等领域,推动一批关键技术攻关和应用。以亿钧耀能新材料产业园、江汉精细、凯乐科技光电产业园等为载体,形成以光通信材料、半导体芯片蚀刻材料、工业特种添加剂材料、新能源锂电池材料、磁性材料等高品质、高性能产业集群。成立荆州市新材料与新能源产业技术创新战略联盟,聚集资源,发挥产学研用交叉融合优势,聚焦细分领域,做强做大产业集群。 构建现代农业产业创新链。以生态农业、绿色农业、高效农业发展为导向,提高农机研发与应用、智能化监控与检测、规模化种养殖技术、农产品精深加工技术比重。以湖北省水产产业技术研究院为载体,集中攻关淡水水产品养殖基础性、关键性技术,形成综合立体研究、应用体系,提高水产品品质、创建淡水水产品优质品牌。以荆州高新区为载体,以“绿谷特色小镇”建设为依托,加快5G技术和数字技术、区块链技术应用,建设华中地区农产品交易中心。成立 湖北省水稻产业技术研究院,优化虾稻、再生稻种植技术,繁育优良品种,探索优质高效水稻种植模式。 第四节推进“数字荆州”建设 深入实施数字化战略,以数字化推动经济、社会、政府全方位转型,培育数字产业集群,推进产业数字化改造,建立数字政务和生活服务共享体系,打造“数字荆州”,建成智慧城市。 推进产业转型数字化。支持开发服务于荆州市“4+2+X”产业体系需求的新型工业APP,开展供需对接、整合上下游需求与供应,降低供应链成本,创造价值增量,实现产业链的现代化。加快攻克关键核心技术,大力开展5G、人工智能、云计算、增强现实等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索。加快推进传统工业智能化改造,构建“互联网+”先进制造业生产体系,促进企业在研发、设计、生产、销售、流通等各个环节开展数字网络化改造,鼓励各地编制数字经济发展规划,支持数字产业发展,力争建成全国产业数字化转型升级示范区。 推进政务服务数字化。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动有效市场和有为政府更好结合,建设面向居民、法人的城市政务数据中心,形成全市政务资源统一汇聚共享的数据云平台。实施城市基础数据与“城市大脑”建设工程。加快推动跨部门数据共享互认,推行“一次采集、多方共享、同数同源、多方校核”的数据质量长效机制。加强应用场景建设,重点实施政务服务“一网通办”、城市运行“一网通管”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”、社会治理“一网共治”等基础应用项目。“十四五”期间,推进“互联网+政务服务”的深度融合,促进政务服务业务重组与流程再造,着力打造省域数字政府样板。 推进社会治理数字化。推动数字社会治理体系建设,开展技术研究,优化机制,树立科学决策思维,探索建立统一规范的数据管理制度。将社会信用体系建设作为全面推进数字化转型重点,完善信用采集、运行机制和监管体制。建设智慧城市运行管理中心,全面支撑城市精细化管理与高效协同运行。推动社会治理数字化平台建设与共享,实现社会治理信息资源整合和信息共享。强化数据信息和个人隐私安全保障。加强对社会治理效能评估、群众服务需求动态研判,关注网络社会诉求表达,发挥智治支撑作用。 第三章发展壮大实体经济构建现代产业体系 坚持把着力点放在发展实体经济上,加快形成战略性新兴产业引领、先进制造业主导、现代服务业驱动的现代产业体系。增强产业链供应链自主可控能力,打造战略性新兴产业集群。 第一节发展壮大战略性新兴产业 发挥荆州科教优势,聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料、绿色低碳、数字创意等重点领域,实施“技改提能、制造换芯”,加快培育战略性新兴产业,构筑产业体系新支柱。“十四五”期间,全市规上工业战略性新兴产业产值年均增长20%,高新技术产业增加值占GDP比重达到20%。 生物医药。引进战略投资者,整合提升医药行业。以长江源中药大健康产业园为载体,提升企业研发能力,加快突破企业研制新药重大关键技术和工艺,实施医药中间体产品向基础原料药的产业升级。支持“一半天”等企业开展儿童用药自主研发。支持开发一批具有自主知识产权中成药、新型制剂、新型药物、原料药和生物肽制品。加大公共卫生产品研发与制造,提升公共卫生事件应急产品生产能力。推进绿色循环产业园、医药化工产业园、生物医药产业园建设,引进承接全国知名的重大创新品种,打造中部地区领先的医药健康产业集群。 新一代信息技术。抢抓5G应用窗口期,布局第三代半导体产业,助推信息电子元器件及设备制造、电子专用设备仪器制造等电子核心产业加快发展。对接融入武汉“芯屏端网”万亿产业集群发展,加大芯片制造等高新技术上下游项目招引力度,努力为“芯”产业集群造血、供血。开展芯片产业配套,在光纤光缆、光电子器件、电力电子元器件、半导体照明器件、电阻电容电感元件、汽车电子等细分领域取得突破。做实做强光电子信息产业技术创新战略联盟,开展联合技术攻关,增强产业链创新能力,推动电子信息高端化发展。支持荆州开发区、监利开发区和洪湖新滩经合区培育光通信、量子通信、电子信息等产业。 新材料。打造沿江新材料产业带,发展高端化工材料、先进纺织材料、电子信息材料、前沿新材料等。承接长三角等地新材料产业转移,承接光纤材料、特种合金、新型墙体材料、塑料型材、复合金材料、高端玻璃等产业。支持亿钧耀能特种玻璃新材料产业园、凯乐科技光电产业园等重大项目建设,形成以光通信材料、半导体芯片蚀刻材料、工业特种添加剂材料、新能源锂电池材料、磁性材料等具有竞争优势的新材料产业集群发展。成立荆州市新材料产业技术创新战略联盟,发挥产学研用交叉融合优势,做强做大产业集群。 “四新”经济。加快“四新”经济载体建设,推进“新技术、新产业、新模式、新业态”发展。以荆州智慧城市建设、“互联网+”行动计划为引领,实施“数字赋能”工程,推进物联网、5G应用、大数据、云计算、区块链、移动互联网等新一代信息技术在经济社会领域的融合应用。坚持平战结合,强化军民融合项目落地实施,促进军民融合产业发展。推动卫星导航、物联网、智慧医疗等新经济领域发展。发挥绿地双创中心、湖北福楚光华创业园和长江大学创业园等孵化器作用,促进分享经济、网络经济等健康成长。实施“气化长江”工程,加快加注站及加注码头建设步伐,逐步推广物流车辆、城际客车使用LNG清洁能源。完善公共平台建设,促进开放共享,搭建开放的互联网信息查询应用平台和专业数据分析系统。加强创新创业培训、技术服务、信息和中介服务、知识产权交易、标准化专业服务、检验检测认证、国际合作等公共服务平台建设,强化数字技术、信息技术、智能技术向全行业各领域覆盖融合。 第二节建设制造业强市 实施工业兴市战略,坚持工业主体地位不动摇,坚持“大抓工业、抓大工业”和“大招商、招大商”总体要求。立足现有产业基础和比较优势,抓住产业转移产业链重塑机遇,引导企业加大科研和技改投入,推进工业化和信息化融合,提高企业核心竞争力,推进产业转型升级,不断壮大产业规模和实力,推动全市工业经济高质量发展。到2025年,力争规模工业总产值超过5000亿元,规模以上工业企业数量超过1800家,努力打造智能家电及装备制造、能源及医药化工、造纸包装及新型建材、食品加工4个千亿级产业,纺织服装、电子信息2个500亿元以上产业,其它产业全面发展,努力打造华中智能家电、湖北汽车零部件、华中高档包装纸、国家现代煤化工、食品加工5个生产基地,全市制造业综合水平进入全省前列。 (一)建立产业链培育体系 推进补链强链控链,提升产业链现代化水平。瞄准新能源汽车和汽车零部件、电子信息、生物医药、智能制造、石油科技、食品加工、纺织服装、循环经济、新型建材、绿色化工及人工智能、5G通信、大数据、物联网等产业链中高附加值环节,既发挥中小企业块头小、转型快的优势,又依靠带动力大和辐射力强的大企业和大项目,填补加长产业链,形成传统优势产业、先进制造业产业链闭环。 智能家电及装备制造。把发展现代装备制造业作为培育战略性新兴产业首要任务,坚持创新驱动、市场引领、集聚发展、转型升级,以智能化、自动化、成台(套)化为主攻方向,着力提高智能家电及装备制造业自主创新能力,加强现代装备制造重点产业基地建设,大力推广协同创新、协同制造的现代生产组织模式,鼓励民资、国资、外资和知识资本投资现代装备制造业,加快传统装备制造向现代装备制造转变。努力打造智能家电、汽车零部件、石化装备、特殊管道等国际国内具有较高知名度和影响力的生产基地。 推进恒隆汽车零部件智能产业园、磊蒙矿机智能装备产业园、先行多功能应急装备产业园、泰歌汽车零部件产业集群、长江石化和昌发容器石化装备制造产业转型升级、荆州区石油机械特种车辆改装、车桥汽车零部件智能制造产业链、兆盈嘉泰精密仪器产业园、万向钱潮智能制造工业园、凌扬年产3000辆负压救护车移动CT体检医疗车应急救援车辆及装备、楚韵智能装备产业园等项目建设。到2025年,智能家电及装备制造业产销规模达到1000亿元。 专栏3-1智能家电及装备制造发展重点 智能家电:重点发展智能节能环保变频家电、健康厨卫电器、空气源热泵空调、大容量冰箱和洗衣机、空气净化器和净水器等高品质家电产品,打造全球第一冰箱生产基地和全国最大废旧家电再利用回收生产中心。力争2025年产销规模达到300亿元。 汽车及零部件:依托恒隆、法雷奥、神电、均胜、美标等企业,打造汽车零部件产业基地。以中联重科、先行汽车为基础,加速发展军工装备、建筑、急救、市政作业、电力维护、物流装卸等专用领域专用车辆。 石化装备:依托四机、四机赛瓦、中油科昊、江汉佳业、湖北四钻等企业,打造国内领先的石油装备制造业基地和国家级重点产业集群;依托长江石化、昌发容器、远春石化,打造国内重要石化装备制造基地;依托沙市钢管厂等企业,培育一批小微型专业设计、专项制造“专、精、特、新”配套性专业企业,以国家能源安全通道建设、城市廊道工程为依托,打造特殊行业管道制造基地。 其他装备制造:依托金茂环保科技公司建设华中表面处理循环经济产业园,吸引上下游产业集群,支持在华中表面处理循环经济产业园内组建产业技术创新联盟,建设全国表面处理标杆产业园;依托洪城等企业,发展水工及环保装备制造产品;依托松滋三盟机械、磊蒙矿机、湖北松威、石首金象等企业,打造具有区域特色品牌的矿山机械产业集群;依托江汉建机在全国建筑工程机械领域的行业地位和技术积累,发展荆州高端建筑起重机械产业;依托江汉众力等企业,积极发展临空制造产业。 能源及医药化工。充分利用浩吉铁路、荆州煤炭储配基地等有利条件,以重大项目落地为突破口,把荆州江陵绿色能源化工产业园建成全国第五个国家级现代煤化工产业基地、湖北省能源保障基地、湖北省多式联运示范基地、荆州首个绿色能源化工“双千亿”产业园。抓好化工企业关改搬转和转型升级结合文章,以提升经济效益为目标,以技术和设备改造更新为抓手,严格推进环保、安全提档升级,做大做强做优传统化工产业。促进“活力28”品牌复兴。打造生物医药与健康养生全产业链,推动医药大健康产业发展,支持监利生物医药化工产业园项目建设。到2025年,能源及医药化工业产销规模突破1000亿元。 专栏3-2能源及医药化工发展重点 能源:抓好国电长源二期、江陵煤制气、煤炭储配基地二期、华电洪湖新能源、湖北龙源新能源荆州区项目等项目建设,培育壮大能源产业。 化工:依托能特、安道麦、利洁时、三才堂、丽源等企业,抓好安道麦杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造,三才堂精细化工产品搬迁改造升级,江汉精细化工硅烷偶联剂三、四期等重大项目,做大做强化工产业;以华鲁恒升荆州现代煤化工基地等重大项目落地为突破口,力争建设全国第五个国家级现代煤化工产业基地。 造纸包装及新型建材。积极服务新落户造纸行业龙头企业,构建智能化、绿色化造纸包装及新型轻工建材业制造体系。注重全产业链发展,做好扩链延链文章,配套引进造纸包装下游高端产业链落地发展。努力打造“华中纸都”和全国区域性新型建材基地,推进万华禾香智能家居产业园、司空新家装智能创造中心、中国建材超低能耗建筑产业园生产基地、亿钧收购明达玻璃并置换新建节能镀膜玻璃基片及下游LOW-E节能镀膜玻璃、磊蒙年产450万吨建筑石料、巨松年产180万吨活性钙、旭鸿年产300万吨高性能活性钙粉、松宁新材料碳酸钙系列产品、高端钙系列循环经济产业园、湖北润全100万吨/年天然沥青深加工装置及原料产品储罐等项目建设;支持建设荆州开发区节能新材产业园、松滋北新建材梦牌新材料生产基地、荆州(石首)超低能耗建筑产业园、石首市华中体育产业园和防水产业园、华中生态铝示范产业园,努力打造区域新型建材基地。到2025年,造纸包装及新型建材业产销规模突破1000亿元。 专栏3-3造纸包装及新型建材发展重点 造纸包装:依托山鹰、玖龙、荣成、真诚、骏马、宇兴等企业,加快项目建设,形成年产1200万吨包装纸及生活用纸产能,建设现代循环造纸产业园。抓好山鹰(华中)工业包装纸、玖龙纸业林纸一体化高性能纸基新材料生产基地、泰盛集团新建年产200万吨林浆纸一体化、真诚纸业建设年产50万吨生活用纸及100万吨纸浆生产线、荣成二期年产35万吨高档箱纸板及热电联产、骏马纸业提档升级、龙马全息数字印刷、绿新包装等项目建设。到2025年,造纸业产销规模达到500亿元。 新型材料:依托亿钧、长利玻璃、瀚煜等企业开发新型多功能玻璃;依托万华、吉象等企业发展生态板和智能家居;依托葛洲坝松滋水泥、华新水泥等企业发展新型水泥建材;依托南铝等企业发展生态铝产业;依托卓宝科技、永佳、远景等企业发展建筑防水材料;依托光之科技发展革新发热新材料;依托松滋梦牌新材、中材建筑、楚峰建科、鑫洲新材料等企业发展新型建材。 (下转第7版) |