|

|||||||||

|

|||||||||

|

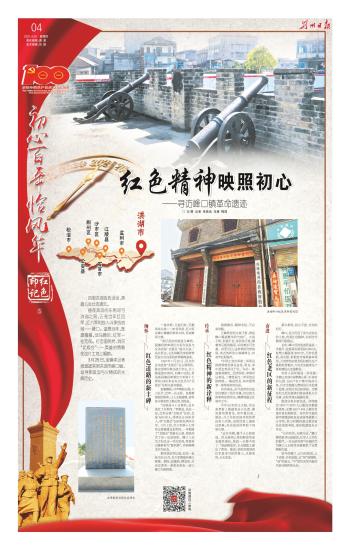

□文/图记者张致远马骁梅闻 百里洪湖浩浩汤汤,英雄儿女壮志凌云。 昼夜奔流的东荆河与洪湖之间,正是当年红四军、红六军和敌人斗争的战场——峰口。遥想当年,旌旗猎猎,战马腾空,红军一往无前。打击国民党、消灭“北极会”……英雄的赞歌在这片土地上唱响。 3月25日,全媒体记者报道团来到洪湖市峰口镇,追寻那段血与火铸成的光辉历史。 缅怀 红色道路的新丰碑 一座老桥,几处旧址,无数革命先辈……90多年前,红六军在峰口播撒的革命火种,形成燎原之势。 “我们面前的就是五峰桥。段德昌曾率领红六军在这里与反动武装‘北极会’展开大战。”站在桥边,义务讲解员李娟将曾经发生在这里的故事娓娓道来。 1930年7月28日,沔北的反动武装“北极会”总头领周亮、陈定道等纠集会徒万余众,分三路强渡东荆河,向峰口进犯,贺龙派段德昌率领红六军第十七师和3000多名赤卫队员与“北极会”在桥头展开激战。 旌旗飘扬,号声响彻云霄;大刀长矛,红军一往无前。抚摸着斑驳的桥体,让人无限感慨,曾有多少革命烈士抛头颅、洒热血。 “这场战斗十分惨烈,血水染红了东荆河。”李娟说,经此一役,红军击毙“北极会”会首、会徒1500余人,俘虏会众3000余人,将“北极会”赶回到东荆河北岸。8月上旬,红六军第十七师经过修整渡过东荆河,一举捣毁了“北极会”老巢石山港,彻底消灭了这一反动组织。峰口人民为了纪念这一伟大胜利,特意将五峰桥称为“胜利桥”,并树碑撰文作为纪念。 据当地史料记载,此后一直到当年10月,红六军都留在峰口修整。期间,段德昌、柳直荀、许光达等老一辈革命家也一度以峰口为指挥部。 传承 红色精神的新诠释 硝烟散尽,精神永驻,不忘来时路。 五峰桥旁的大巷子街,曾是峰口镇最繁华的“CBD”。大巷子街,街道不长,街面也不宽,铺着青石板的路面,诉说着岁月沧桑。时至今日,这条老街仍然热闹,各式各样的小商铺林立,叫卖声此起彼伏。 “中国工农红军第二军团总指挥部曾坐落在这里,贺龙、邓中夏也曾居住于此。”站在一栋油漆剥落的二层老屋前,李娟对记者说,二楼曾是红二军团的总指挥部,一楼是贺龙、邓中夏等老一辈革命家的旧居。 向内望去,岁月虽然给这处旧址增添了些许沧桑,但它的主体架构依然结实,静静地矗立在闹市之中。 今年62岁的王大娘,在这条老街上做副食品小生意,铺面紧邻着贺龙、邓中夏旧居。她说,自己年轻时就开始经营这家小店铺,虽然经营上遇到过困难,但在政府的帮助下得到化解。 “去年汛期,整个人心惊胆战。但从新闻上得知解放军来支援洪湖后,我就一点都不怕了。”谈起解放军,王大娘脸上露出了笑容。她说,党和党领导的红军是老百姓的靠山,从始至终,从未改变。 奋进 红色老区的新征程 薪火相传,初心不变,方知向何行。 峰口,这片历经了血与火洗礼的土地,传承红色精神,在新时代继续行稳致远。 去年,峰口经济发展质量进一步提升:发展再生稻面积5000亩,新增大棚蔬菜2000亩,万亩优质稻、再生稻、虾稻连作基地基本成型,万亩特色油菜全程机械化生产基地初具雏形,万亩水生蔬菜生产基地建设正加速推进。 农村人居环境进一步改善。全镇已完成8座集镇公厕、30座农村公厕、530户农户集中厕改任务,污水全部接入管网进污水处理厂处理,实现污水达标排放。全镇农村生活垃圾清扫清运体系大大完善,实现全域无暴露垃圾。 脱贫任务全面完成。持续稳定1487户4878人已脱贫对象脱贫成果,全镇160户494人剩余贫困对象如期脱贫。朱市村代表洪湖市接受国家扶贫成效考核第三方评估,洪卫村顺利通过湖北省扶贫成效考核,受到检查组充分肯定。 “心有所信,方能行远。”峰口镇党委书记赵斌说,红军人人当先的锐气、一往无前的勇气在新时代为峰口人民攻坚克难提供了宝贵精神力量。 如今的峰口,正与时俱进,上下求索,开拓进取,以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风争当新时代新征程的排头兵。 |