|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

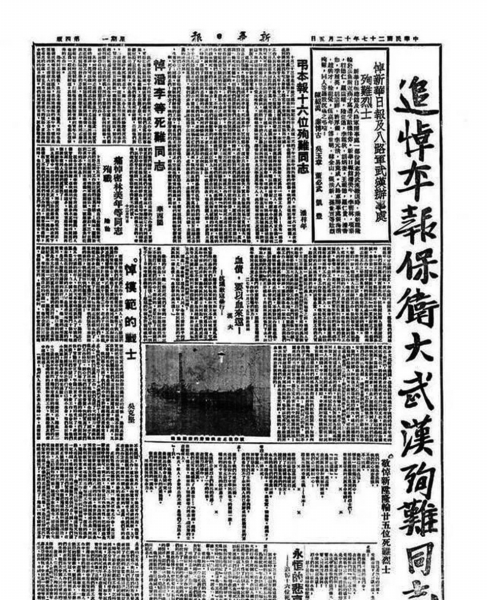

洪湖市燕窝镇的新升隆小学内,一块8米高的纪念碑上,有邓颖超题写的“新升隆轮遇难烈士永垂不朽”碑词,原中宣部部长陆定一书写的“洪湖市燕子窝新升隆殉难烈士公墓”墓碑词,以及原周恩来办公室主任童小鹏老人题写的“抗日救国牺牲的烈士永垂不朽”碑词。这块碑,铭记着一段悲壮而厚重的历史。 《新华日报》于1938年1月11日在武汉创刊,正式创刊后,报社迁至汉口大陆里。该报系中共中央长江局的机关报,董必武主管。《新华日报》是抗日战争时期和解放战争初期中国共产党在国民党统治区公开出版的唯一机关报,董必武曾形象地说:“《新华日报》是共产党的嘴巴。” 武汉大会战后,国民政府决定弃守武汉,迁都重庆。1938年10月22日,刚刚创刊出版了9个多月的新华日报,在报眼发出大号字体的战斗口号:“现在保卫武汉的战斗,已临到最后关头。我们保卫武汉固然重要,而产生新的力量坚持长期抗战更为重要。”当日下午,根据周恩来的指令,时任八路军驻武汉办事处处长李克农,带领《新华日报》最后一批工作人员,乘坐“新升隆”轮船撤离武汉,向重庆转移。 随船而行的《新华日报》记者郭于鸣撰文回忆当时的情景:船身蠕蠕地向南推动,但是人的脸却都向着北面,遥望着黄鹤楼顶和江汉关的钟,“暂别了!再见在黑暗的尽头!”一群青年的新闻工作者和英勇的八路军战士,唱着“中国不会亡”的歌,荡漾在浩荡的江面上,显得十分庄严。 “新升隆”轮船吨位很小,载有近百人,还装有印刷器材,由于严重超载速度很慢,走了一天,仍在湖北境内。第二天早晨,航行两个多小时后,到达洪湖燕子窝。因为日本飞机常在白天来袭,李克农便让船靠岸停泊,全部人员上岸疏散。直到下午3点半,未见日军飞机飞临,人们陆续上船准备启航。突然,4架日军飞机从长江对岸飞临上空,对轮船疯狂轰炸。 李克农之子李力曾在《从秘密战线走出的开国上将——怀念家父李克农》一书中,描写这段壮烈的轰炸:“新升隆”号的船头先被炸弹击中,接着船上烟囱被炸,船身失衡后慢慢下沉。敌机转了一圈,回来又投下一颗炸弹,把“新升隆”与它的拖船炸得粉碎。父亲目睹了敌机的暴行,满腔怒火。敌机飞走,父亲把放在地上被子弹射穿的军帽匆忙戴上,与同志们迅速跑到江边组织施救。 空袭持续了半个多小时,直到“新升隆”号在熊熊大火中慢慢下沉,船上的人全部被迫下水,岸上的人全都趴在地上,敌机才就善罢甘休。日机轰炸后的燕子窝码头一片惨淡,船上近百人伤亡。其中《新华日报》16位记者编辑、八路军驻武汉办事处9位同志,共25人不幸遇难。 西撤的路是如此艰难,抗战的决心是如此迫切。放下悲伤和痛楚,还要继续上路。李克农将幸存者分为两路,《新华日报》的同志和部分难民到重庆,八路军办事处的同志携加拿大女护士琼·尤恩及伤员去长沙。 翻开尤恩护士1981年出版的回忆录《在中国当护士的年月》可以发现,她对这段经历记忆犹新:这一路先步行,后来坐小木船,穿沼泽,过湖区,从湖北的洪湖、公安等地,向长沙方向挺进。我们后几天的主要食品都是鲜鱼和大米饭,我吃得实在香。过了洞庭湖,渡过湖江,11月上旬终于安抵长沙。我们受到周恩来同志最热烈的欢迎,热烈得使我感到有点异乎寻常,因为周恩来总是很沉着冷静,不容易激动的,没想到我们这几个衣衫褴褛的人的到来竟使他兴奋不已! 1938年12月5日《新华日报》刊发了《追悼本报保卫大武汉殉难的同志》社论,文中说:“惟是本报产生于抗战烈火之中,自始即为抗战建国而努力,一切言行但求有益于国家民族,赴汤蹈火在所不辞。”很少写诗的邓颖超发表了《敬悼新升隆轮二十五位死难烈士》的吊唁诗。其中有这样的句子:“在保卫武汉的战斗中,你们奋斗到最后,在撤退后艰难的途程上,继续奋斗。” 1987年,原洪湖县人民政府修建纪念碑,邓颖超题写“新升隆轮遇难烈士永垂不朽”的碑词。 1996年,时任全国政协副主席胡绳,专程从北京来到燕窝,吊唁在“新升隆”轮牺牲的姐姐项泰,并写了《哭岱姊》一诗。 1998年,洪湖市燕窝镇政府将纪念碑从江堤外滩移至当时的新升隆小学内,建起占地近3000平方米的纪念园。 2019年,燕子窝村在村部辟出一个小型纪念馆,供人们缅怀烈士、铭记历史。 江水东流,不舍昼夜,长眠于此的新闻战士永垂史册。 |