|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

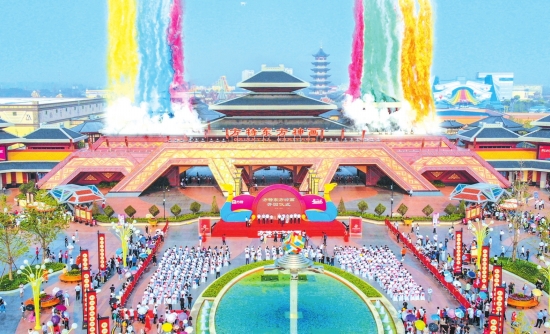

工业经济 筑牢工业底盘振兴﹃荆州制造﹄ 仲夏时节,荆州工业生产快马加鞭,如火如荼。 今年1至5月,全市累计完成工业产值901.47亿元,工业增加值增幅54.9%,居全省第4,新增规上企业131家,居全省第3……荆州工业经济,稳中向好、越来越好。 行稳方能致远。近年来,市委、市政府基于市情实际,始终筑牢工业底盘,咬定“工业兴市”战略,以“大抓工业、抓大工业”为路径,引进一批优质项目,培育一批龙头企业,为工业经济高质量发展保驾护航。 国家产融合作试点城市、国家级承接产业转移示范区、国家级汽车零部件外贸转型升级基地……一块块“国字号”招牌为荆州产业发展赋能; 有着世界级“灯塔工厂”之称的美的冰箱产业园,以及津晶、志高、美的洗衣机等一批白色家电企业入驻荆州; 山鹰纸业、玖龙纸业、金茂源(华中)表面处理循环经济产业园项目、江陵煤炭储备基地、万华板业、一半天、长江医药等一批好项目、大项目在我市落地扎根。 借助“关改搬转”东风,能特、安道麦、汇达等76家企业实现转型升级。 通过技改,培育五方光电、巨鲸传动,德永胜、亿钧耀能、瑞邦生物、江汉建机等一批隐形冠军、专精特新“小巨人“企业。 我市抢抓“5G应用”、“中国制造2025”等国家战略布局,成为全省首个5G商用地市州,在四机赛瓦、湖北美的、龙定海等一批企业智能制造的加持下,数字驱动“荆州制造”乘风破浪。 以谋为上,先谋而后动。近年来,我市在总结研判过去工业发展的基础上,科学谋划,明确提出以装备制造、轻工建材、医药化工、电子信息、食品加工、纺织服装为支柱的产业发展格局。 围绕支柱产业,我市聚焦产业发展的短板弱项,全面推进链长制工作模式,聚力政策扶持、要素支撑、服务保障,实施延链补链强链行动,促进产业结构优化和集群发展。 优化营商环境,打通服务企业“最后一公里”。近年来,我市通过开展“千名干部进千企”等活动,着力破解企业发展难题。 砥砺奋进谱芳华,乘风破浪展新卷。十四五”时期,荆州将进一步围绕六大支柱产业做大做强,深入实施“大抓工业,抓大工业”,推动工业企业绿色化、数字化、智能化改造,提升产业链现代化水平,培育一批规模工业企业,引导鼓励企业专业化、精细化、特色化发展,打响项目建设及招商引资攻坚战,全力强存量、创增量,为工业经济发展注入新动力。 脱贫攻坚 点燃乡村振兴的﹃希望之火﹄ 脱贫攻坚圆满收官,乡村振兴再踏征程。近年来,农村沉睡的“生态资本”被唤醒,农民传统的社会意识被改变,相距甚远的城乡关系被重塑,一抹荆风楚韵重回人们视线。 自2015年打响脱贫攻坚战以来,在市委、市政府的坚强领导下,全市干部群众勠力同心、顽强奋斗、苦干实干,1613个工作队、4109名干部入村“结穷亲”,在脱贫一线跑出速度、力度和温度,荆州脱贫攻坚工作取得全面胜利。 部门发挥职能、干部履职尽责、企业搭建平台、主播宣传推广、市民倾囊相助,贫困户自强不息……截至2020年底,全市建档立卡贫困人口131494户、400524人全部脱贫,绝对贫困全面消除,371个建档立卡贫困村(含44个深度贫困村)全部出列。 脱贫攻坚是动力之源,潜力被唤醒被激活,发展目标更明确、势头更强劲。乡村振兴是希望之火,丢掉穷帽子,提振精气神,人们向着美好的明天迈进。 2019年以来,我市通过联点共建、聚焦重点和以点带面等举措,为荆州乡村全面振兴奠定了坚实基础。在乡村振兴的生动实践中,荆州各地乡村不断提档升级的软硬件,成了引发群众共鸣的“情感纽带”,也成为吸引游客和客商的“金字招牌”。 “市委常委牵头、市领导负责、市直部门具体联系”的联点共建机制,让124个市直责任单位与84个联系村结了亲戚。联点共建工作盘活了村级资源,激活了发展动能,开辟了多元化发展路径,促进了村集体和村民增收致富。 大力推进的农村人居环境整治工作,让农村面貌发生了翻天覆地的变化,为群众创造了舒适的生产生活环境,为建设美丽宜居乡村注入了强劲动力。农民在这项“民生工程”中不断转变观念和身份,成为环境整治的见证者、受益者、参与者。 试点先行,典型引路,以点带面,全域推进。在示范村、试点村的引领带动下,美丽乡村建设在荆州引发“蝴蝶效应”。各村在规划设计、村庄建设、生态环境、产业发展、乡村治理等方面打造特色、创出亮点。 望得见山,看得见水,记得住乡愁。而今,荆楚大地涌现出一个又一个“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。旅游无需再远行,荆州乡村处处是美景,城市、农村共享巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的“甜蜜果实”。 脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。6月4日,荆州市人民政府扶贫开发办公室更名,挂牌荆州市乡村振兴局,标志着我市“三农”工作重心已历史性转移到乡村振兴。 “民族要复兴,乡村必振兴。”站在“十四五“开局、现代化新征程开启的历史性时刻,我市将进一步助力乡村振兴事业,为实现农业农村现代化谱写更美的乐章,让农民在共同富裕道路上行稳致远。 长江大保护 绘就﹃万里长江、美在荆江﹄新画卷 长江在荆州境内径流里程483公里,犹如一条玉带串起所辖的8个县市区,占湖北长江干流近一半,构成了一道重要的长江流域生态屏障。 在漫长的时间轴上,哺育荆州儿女的长江一直见证着城市的发展。 呵护青山绿水,留住荆江之美。特殊的区位,决定了荆州在长江大保护中的重要责任和使命。 2018年4月26日,习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上明确提出:“把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护、不搞大开发,努力把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带,探索出一条生态优先、绿色发展新路子。” 市委书记何光中强调:“要坚持把长江大保护作为树牢‘四个意识’、坚定‘四个自信’、坚决做到‘两个维护’的具体行动,切实担当起一江清水永续东流的历史使命,以生态文明建设的实际成效回报习近平总书记的关心厚爱,奋力绘就‘万里长江、美在荆江’新画卷。” 万里长江、美在荆江,这一重大课题,该从何处破题? 哪里最难,就从哪里入手!荆州市委、市政府主动作为,全力推进长江大保护十大标志性战役和长江经济带绿色发展十大战略性举措,全力做好生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”,彻底扭转被动局面。 ——生态修复做“加法。全面贯彻落实《长江保护法》,实行“河湖长制”,完善长江岸线管理员制度,恢复长江岸线生态功能。 ——环境治理做“减法”。强力推进长江干线非法码头整治,退垸还湖,长江禁渔,完成重污染企业关改搬转,从源头为长江减污增绿。 ——绿色发展做“乘法”。培育节能环保、清洁能源等新兴产业,对传统企业进行技改提质,持续改善生态环境质量。 ——打击犯罪做“除法”。严守生态保护红线,加强部门联合执法,打击非法采砂等犯罪活动,让破坏环境的不法分子无处遁形。 放眼荆州,蓝天、碧水、净土保卫战全面打响,统筹推进长江大保护“加减乘除”,“加”的是绿色发展思想,“乘”的是齐抓共管系统治理,“减”“除”的则是一切与生态环境相违背的人类活动,扎实开展重要生态功能区保护和修复,誓让母亲河永葆生机活力。 生态环境是最普惠的民生福祉。荆州坚持在保护生态环境中增进民生福祉,把解决突出生态环境问题作为民生优先领域,持续增强人民群众获得感、幸福感。 几年来,荆江两岸生态“颜值”持续提升。 沿江两岸郁郁葱葱,曾经沙石遍地的“疮疤”上,林木茁壮挺立,绿廊景观带守护着一江碧水。 荆江大堤风景如画,曾经的砂石码头、油库、化工企业,变身临江仙公园、万寿公园、荆江公园等荆江风情带,游人如织。 城市内河碧波荡漾,曾经黑臭的护城河、荆沙河、西干渠等主干水体,呈现出“水清岸绿、鱼翔浅底”的水乡景观。 “一江清水、两岸翠绿、产业兴旺、环境宜人”的美景,正渐次展现在市民眼前。 滚滚长江,奔涌向前。从与自然角力博弈,到参与生态环境改善,再到享受环境治理成果,荆州,在长江大保护中正开启新一轮的嬗变,,演绎出一曲曲和谐变奏乐章演绎出一曲曲和谐变奏乐章。。 交通建设 打造区域动脉激活发展动能 5月28日零时,沙公高速公路杨家厂至孟家溪段开通试运营,标志着全长64公里的沙公高速全线通车。 沙公高速全线通车,有利于优化区域高速公路和过江通道布局,在促进地方经济发展、加快湖北长江经济带的开放开发等方面都具有十分重要的意义。 奋斗百年,交通巨变。近年来,荆州加速编织立体化交通网,从地下到蓝天、公路到铁路、城市到农村,一个主干公路衔接有序、四通八达的综合交通枢纽体系加速形成。 打开荆州交通地图,铁路“十字交叉”、高速“五纵三横”、“一江五桥”、“一港九区”的综合立体交通格局已基本形成。荆州,正从曾经的交通闭塞出行难,发展到如今随时随地“说走就走”。 ——铁路网络横贯东西、连南接北。汉宜铁路通车,浩吉铁路开通运营,荆荆铁路开工建设,铁路通车里程219公里,货运、客运铁路打通了荆州的“经济通道”与“资源通道”。 ——高速公路宽阔平稳、网网相通。江南、江北、潜石、洪监、沙公等高速公路陆续建成通车,到“十三五”末,荆州市境内高速公路总里程714公里,形成“五纵三横”高速网,荆州所有县市区通达高速。 ——条条航线散射全国、四通八达。荆州机场建成通航,圆了荆州人民蓝天梦,拉近了荆州与全国的“时空距离”。目前,已开通了飞往10个城市的航班,旅客累计吞吐量逾10万人次,日均进出港旅客1700人次,高峰2609人次。 ——农村公路连城通乡、进村入户。荆州加快推进“四好农村路”建设,“十三五”期间,完成农村公路新改建7543公里,一条条纵横交织、四通八达的柏油路从主干道延伸到城乡的各个角落,延伸到老百姓的家门口,牵引着无数车辆欢畅飞驰,驶向幸福的未来。 ——水运通道干支衔接、通江达海。“一港九区”规划格局初步形成,重要港区建成集疏运铁路专用线或疏港一级公路,荆州依托长江黄金水道,打造现代化多式联运体系,激活发展新动能。 长江,把荆州分为南北两半,过河是这座城市百年来独特的印记。百年前,轮渡是荆州人过江的唯一方式,小小的船舱夹裹着人生难言的况味。 天堑变通途。而今,荆州建成荆州长江大桥、荆岳长江大桥、荆州长江公铁大桥、石首长江大桥、洪湖嘉鱼长江大桥5座长江大桥,打破一江两岸交通受阻格局。 立体化交通为荆州经济社会发展提供澎湃动能,也让荆州人民的生产生活方式发生翻天覆地的变化,荆州儿女踏上家门口的一条条“致富路”,大步向前,迈向小康。 文化旅游 奏响文旅产业发展新乐章 每年3月,荆州园博园里樱花、桃花、玉兰、紫荆竞相开放,花姿绰约、堆红叠翠,一簇簇,一串串,密密匝匝,灿若烟霞,成为撩人心魄的最美景致。 自2019年荆州方特园、荆州园博园“两园”开园以来,荆州旅游市场迎来历史性井喷。“逛古城、游方特、赏园博”成为外地游客“打卡”荆州的硬核理由。 近年来,荆州坚持把“文化传承和旅游发展”作为“四轮驱动、两翼保障”发展路径的“后劲轮”,充分发挥楚文化、三国文化、长江文化和红色文化等独特资源优势,大力推动文旅产业高质量发展,取得了阶段性成效。“十三五”期间,全市累计接待国内外游客2.06亿人次,实现旅游综合收入1393亿元。 文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体;文化借旅游之船出海,而旅游借文化之根立足。荆州市充分挖掘整合丰富的文化资源、旅游资源,坚持“宜融则融,能融尽融,以文促旅,以旅彰文”的总体原则,突破性发展文化旅游产业,一幕幕文化与旅游深度融合的大戏正精彩上演。今年“五一”期间,荆州古城历史文化旅游区推出“荆州古城国风艺术节”,荆州园博园打造了首届风筝文化节,洪湖悦兮半岛旅游区推出了“悦兮半岛农耕文化展暨群英品虾会农耕文化展”,沙市洋码头文创园举办了“荆州味道”生态绿色食品展、长江大保护生物标本展、沙市老物件文化展……文化旅游的深度融合,让荆州今年“五一”期间收获漂亮成绩单,以游客量330.83万人次、综合消费17.76亿元的亮眼数据,登上全国新晋“热门城市”榜单。 如果认真勾勒荆州文化旅游发展版图,项目建设定是浓墨重彩的一笔。 从荆州园博园、洈水汽车露营基地、洪湖金湾花海等风情别样的生态景区,到荆州方特、悦兮半岛、曲尺河温泉、海洋世界等休闲景区……近年来,我市深耕旅游资源,一个个项目落地生根,一个个景点建成营运,旅游产业发展再掀巨澜—— 投资150亿元的荆楚文化大观园,将打造楚文化精髓集中展示区,再现楚国鼎盛时期的繁华与辉煌; 投资50亿元的围棋小镇,弘扬中国优秀传统文化; 投资75亿元的荆楚岁时湾小镇,将打造中国唯一节气文化旅游度假产业品牌。 此外,复兴之路爱国主义教育基地、荆州市城市文化中心、荆州古城历史文化展览馆、楚肆水街、海洋世界三期、松滋洈水运动休闲小镇等项目正在加快推进。截至目前,全市共谋划文旅重大项目117个,总投资1356亿元。 风正劲,帆正满。依托悠久历史和丰富的文旅资源,我市正向着文化旅游城市华丽转身。“十四五”期间,荆州将按照全资源整合、全领域互动、全产业融合、全社会参与的原则,规划形成“一核(荆州主城区)、一带(荆州长江文化体验观光带)、两翼(江北红色生态旅游翼、江南运动康养旅游翼)、六组团(荆州区——纪南文旅区历史文化旅游组团、荆州区——沙市区城市商务休闲组团、江陵县——公安县城市近郊乡村旅游组团、松滋市环洈水康养休闲组团、石首市——监利市湿地生态科普组团、洪湖市——监利市环洪湖红色水乡滨湖度假组团)”的空间布局,支撑荆州全域旅游发展,奋力打造中国楚文化旅游目的地、长江国际黄金旅游带文旅消费集聚区、荆楚文化传承发展示范区。 民生福祉 真抓实干增强群众获得感幸福感 只有增进民生福祉,才能增强发展动力,绘就百姓生活的幸福底色。 荆州市委、市政府带领全市党员干部将为人民服务的根本宗旨融入荆州经济社会发展各个方面,恪守立党为公、执政为民理念,从解决群众急难愁盼问题入手,不断增进民生福祉。 全面发力,织牢民生保障网,群众获得感越来越强——“孩子还小,从小没父母照顾,放假后厌学不想上学,以后该怎么办?”刚放假,一位江陵奶奶的求助,牵动了市未成年人保护中心工作者的心。一支由民政党员干部、村儿童福利主任、社工、社会爱心妈妈组成的惠童队伍迅速介入,用温暖改变了小孩的心意。 关爱困境儿童,是我市编牢编密民生保障网的一个缩影。 为保障民生,我市持续加大投入,逐渐完善民生保障体系。全市保持城乡低保标准及其他社会救助标准持续增长,全面建立0至14岁残疾儿童康复救护制度,实现养老保险制度全覆盖,连续17年提高企业退休人员养老金水平,中小学校学区、学位布局优化,高校毕业生、退役军人、农民工、贫困劳动力、退捕渔民等重点群体创业就业有扶持有保障,全市371个建档立卡贫困村、400524人全部脱贫出列。 多点突破,打造精准服务网,群众幸福感越来越高——聚焦老年人办事中的难点问题。今年来,市人力资源和社会保障局推出“六办”服务,市政务服务和大数据管理局推出“十条举措”,为老年人提供更贴心的服务。 为让群众生活更便捷,我市不断夯实社会基层治理基础,持续完善公共服务设施,持续提升公共服务水平,对接群众需求开展精准服务。目前,群众政务服务实现线上办,网办率达99%,256个人社服务事项“一网通办”、168个简易事项实现“秒办”;社工服务全面下沉,与社区、社会组织、志愿者、公益慈善资源“联动”,为社区居民精准提供救助、养老、心理抚慰、上门帮办等服务,未来4年将把服务推进至每个村(社区);市民之家、医养结合养老服务体系等建设正加快推进,将让群众生活体验更舒心。 纵深推进,筑牢宜居生活网,群众安全感越来越足——江边看景、护城河泛舟、游园健步、闹市消夜……悠然惬意的生活,让荆州更宜居,这份宜居背后是充足的安全感和稳定感。 为守护平安荆州,我市持续开展扫黑除恶专项斗争,打掉涉黑组织16个、涉恶集团28个,涉恶团伙300个,抓获违法犯罪人员3204人,捧回全国综治最高奖长安杯;持续向污染宣战,消除了劣V类水体,优良天数比例持续上升,市域森林覆盖率增至36.69%,天更蓝、水更清、地更绿,人居环境更加舒适;持续完善城市功能,机场、高铁、城市快速路等“水陆空铁”交通体系,让人们出行更畅通,荆州方特乐园、园博园等增添城市乐趣,“中国楹联文化强市”、全国双拥模范城等,为城市生活增添魅力。 在荆州,公平优质的教育、稳定的工作、可靠的医疗和社会保障、优美的环境、便捷的交通、宽松的创业就业环境,在人们干事创业热情下,逐步照进荆州人的生活。 文明创建 提升城市温度凝聚奋进力量 夏日的护城河畔,生机勃勃。 行走在城区,干净整洁的街道、秩序井然的车流、文明礼让的行人、和谐友爱的居民、服务贴心的志愿者……一步一景,无不让人感受到文明城市创建的强劲脉搏。 “全国文明城市”是对一座城市整体实力、内在魅力和发展活力的科学评价,是反映一座城市综合实力和核心竞争力的“全能指标”。在这场考验耐力和持久力的长跑中,荆州市委、市政府高度重视、高屋建瓴,广大干部群众共同参与,不断推动城乡从“一处美”向“一片美”、从“环境美”向“生活美”、从“外在美”向“内涵美”迭代进发。 抓重点、抓难点、推创建。一个个“难啃的硬骨头”被列入清单——黑臭水体整治、老旧小区整治、城市基础设施整治、交通秩序整治、市容市貌整治、校园周边环境整治、出租车整治、窗口行业整治、集贸市场整治、市民素质整治等十大专项整治行动同步开展,严格落实“一个行动一套方案,一个行动一个牵头市领导,一个行动一个工作专班,一个行动一个牵头部门”方针,按照“周督办、月通报、季拉练、年考核”闭环机制予以强力推进。 如今,整治成效逐步凸显。农贸市场焕然一新,背街小巷干净整洁,脏乱地块变身绿草地……在北京路上沿街而走,无论是繁华的商业区、热闹的农贸市场,还是历经岁月沧桑的老旧小区,环境面貌都有了很大改观。 在荆州首个“全国最美志愿社区”、荆州区西城街道通会桥社区,“通惠直通车”志愿服务品牌已成为美谈。 近年来,荆州市坚持把志愿服务作为培育和践行社会主义核心价值观的有力抓手,通过系列创新举措,整合各类资源,搭建服务平台,招募各类志愿者,不断拓展志愿者队伍。截至2021年5月底,全市注册志愿者为1102910人,志愿团体3622家。 路口值守、宣传台前、服务窗口……一个个志愿者就如同一支支流动的火炬,走到哪里就温暖到哪里。 “文明城市创建是一项大工程,根在群众,重点在部门联动,而真正的核心在于常态化。”荆州市精神文明建设委员会办公室相关负责人表示,城市文明的发展,离不开百姓的智慧和参与、政府的倡导和创新,而这样的“变革”,体现的正是人民群众对美好生活的热切期盼。 目标清晰,赓续奔跑;水滴石穿,久久为功。从硬件设施到公共设施,从人居环境到道路交通,从城区到乡村,文明创建的历程,刻入了城市的记忆;文明新风的汇聚,升华着荆州人民向上、向善、向美的攀登! 本版文字:记者郭江峰荆文静安娇姣琳玲伍丹陈雪玲张明金本版图片:通讯员王大成黄凤雏黄志刚本版统筹:记者叶俊 |