|

||||

|

||||

|

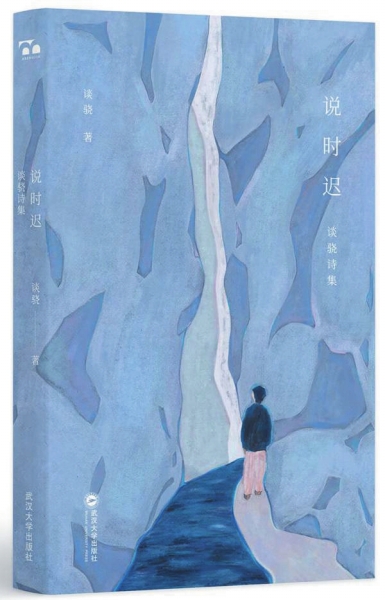

□钱冠宇 青年诗人谈骁的新诗集名为《说时迟》,对他而言,令人沮丧的倒不是词语自身的悖论,而是词语的迟到。“人生正在经历,此刻转瞬即逝”,诗人的感受总是落后于正在发生的鲜活生活本身,相应的词语则更迟到来。 谈骁的诗歌语言介于口语和书面语之间,稳重而节制,善于在叙事的同时展露情感的褶皱,看似平白无奇,实则内蕴丰厚,正如臧棣指出的那样,“随着诗的叙事精确地展开,故事性和寓意性互相渗透,互相反衬;原本孤立着的碎片般的私密经历,经过寓意氛围的折射,突然转变为对人生经验的一个缩影般的隐喻呈现。” 自然和亲人,是谈骁大部分诗歌的主题,无论河流还是泥土,女儿或者父亲,在谈骁笔下都被描摹得真实可感,没有丝毫的变形与抽象,任事物如其所是,于平凡中灿烂生辉;诚实,是谈骁诗歌最珍贵的品质,读其诗仿佛亦能想见其为人,踏实,忠厚,对生活富有热情,与浮夸炫技绝缘。 生于1987年的谈骁目前在长江文艺出版社担任编辑,曾出版诗集《以你之名》《涌向平静》。借着新诗集《说时迟》出版的机会,笔者对谈骁进行了专访。 钱冠宇:还记得你写第一首诗是什么时候吗?最初的文学启蒙是如何完成的? 谈骁:我的第一首诗写于2000年。那时我在镇上读初二,我写了一首古诗,写的是小学六年级毕业春游经过一个名叫“铁索口”的峡谷的所见所感,大概有十几句吧,如今我能记得的只有第一句,“幽幽绝壁直通天”。 我愿意把这首诗追认为我的第一首诗,那是我第一次以诗的形式来处理我的经验。我写作的对象——铁索口,也是我后来不断在回忆中确认的审美的开端。《说时迟》的后记里,我就详细描述了去铁索口的经历。 我的文学启蒙和我的阅读史是同步的。最先的阅读来自父亲的藏书。之后,读到《十月》《当代》,读到卡夫卡、王小波,他们完成了对我的第二次文学启蒙。 钱冠宇:你有一句诗是“除了童年的记忆,我再无什么可在诗中分享”,能简单介绍下你的故乡以及你对故乡的记忆和感受吗? 谈骁:我的故乡在湖北建始官店镇鱼精乡谈家堡。写诗之初,故乡没有成为我的写作资源。从现代的“进步”观点来看,我故乡那样的小地方,几乎就是贫穷、闭塞和落后的代名词,在通高速之前,从恩施到武汉,要坐接近20个小时的汽车。 故乡对我写作的影响,一直到我写了六七年诗后才显露出来。2014年,一次回乡的经历,让我写出了《追土豆》,由此发现,童年的经验是一座富矿,几乎是取之不尽的。之后我写了大量的追忆之诗,既写童年如何塑造我的过去,如何影响我的此刻;也写那些至今仍然在我童年的土地上生活的人,他们在这个时代如何生活。 我说“除了童年的记忆,我再无什么可在诗中分享”,其实有一种童年迷信,甚至是童年崇拜。我始终觉得,童年的我是感受力最丰富的时刻,我对世界的初步认识,全部来自那时。后来通过知识获得的经验,还是难免有很强的二手性,而且有一种“认知难以匹配知识”的分裂:我们学习到的,无法在感官中得到印证。 钱冠宇:除了故乡和自然之外,日常生活中的亲密关系也是你写作的重要资源,你为女儿、父亲写了多首诗,平时如何处理现实和语言中的情感连接? 谈骁:2018年底,我的女儿出生了。当天晚上,我在回家取衣物的路上,随手写了一首诗《致女儿》:“过去十年,一直是你母亲在塑造我/现在,轮到你了。”我用了“塑造”一词,事后看来,毫不夸张。亲情的角度自不待言,哪怕就是写作的角度,我前面说的“童年崇拜”,在女儿身上,我可以再次领受一遍,比如我写过一首《早上醒来》,那时候女儿才几个月,记忆非常短,每天早上醒来,她就忘了昨天看到的,总是好奇地打量四周,我说我也跟着女儿的目光,把那些事物重新认识了一遍。 《说时迟》的第二卷叫“人事音书”,写的几乎都是我的亲人:女儿、父亲、母亲、爷爷、外公,还包括我的岳父、我妻子的爷爷奶奶。我在诗里写他们,就像一种纸上的交流。而我写的诗,我的父母、岳父母也都能读懂,这保证了交流的有效。 钱冠宇:在写作策略上,你的诗平铺直叙,没有复杂的修辞和炫技,对大众读者来说,避免了现当代诗晦涩难懂的面向。这是你有意为之的美学追求,还是自然流露的文本样貌?你如何看待修辞技艺和诗歌语言之间的关系? 谈骁:我的诗走的确实是平实的路子,语言和叙述都是。这种朴素虽然出于真诚,但也是一种陷阱,毕竟语言的维度是多元了,我们要克服“知识崇拜”的语言,是否也要克服“朴素崇拜”的语言呢?究竟何种程度上的语言是一种有最大公约数的公共语言。这在人文学科里,算是一个永远值得警惕的问题。 不过,对我而言,诗是表达我对世界的认识,对经验的呈现,对生活的理解。既然是理解,涉及的修辞,就是由深及浅的、由晦涩到平易的。也就是说,我在阐述事物时,选择修辞有一个尺度:我要把难以言传的、神秘的、未知的经验,尽量用朴素的语言表达出来;而不是从一种神秘到另一种神秘,或者相反,将日常的生活变得神秘化。我青睐的语言,永远是一种对物的敞开,而非遮蔽。 我尊重各种形式的诗歌写作,语言的容器和经验的容器,二者并非泾渭分明。只是,在审美选择上,我更青睐的是朴素。我更青睐的修辞是,哪怕是有最极端的个人体验,也仍然能唤起大众的隐秘的经验。 钱冠宇:从诗集后记中,我看到你对自己写作的优缺点其实有着清醒的认识,同时建立了相当自信的诗学观念:“我愿意这缺陷更大一些:更实在,更传统,更缓慢——说到底,是更忠于经验和感受,更‘个人’。”你从未担心过自己诗歌超越性不够的问题吗? 谈骁:很长一段时间里,我苦恼于自己的传统和写实。苦恼一方面来自我写作时感受到的困惑,另一方面,来自身边一些追求“先锋”的朋友的忠告和批评。自我的困惑尚可以通过写作来化解,朋友们的批评和忠告,则不太容易克服,他们秉持的“现代优越感”,可以轻易地把一个老实的经验处理者归于传统的行列,并斥其为落后的审美趣味。这是耐人寻思的一点,现代对传统的忍受力,远远低于传统对现代的。 《说时迟》的后记里,我称我的一些看似“中庸”的写作风格是“缺陷”,实际上是给自己留足了退路。我认识到的缺陷感,并非通过与“先锋”的比较得来;而是产生于我对一种更丰富、含混的写作的期待。 钱冠宇:在诗歌写作这条路上,你有哪些师承,或者说,深刻影响过你的中外诗人? 谈骁:如果要列举,将会是一大串名字,甚至还有一些奇怪的名字,比如说“且歌且骚”。高中读徐志摩、舒婷,总觉得隔了一层。高考后去“榕树下”网站,偶然在首页看到一首诗,后来我知道那是一首“口语诗”,作者是“且歌且骚”,一个福建诗人,现在几乎淡出诗歌现场了。但他让我知道,诗还可以这么写。我真正意义上的诗歌写作,是从口语诗开始的。到了2006年,认识了武汉的诗人张执浩、小引等,他们在语感和对生活的态度上,也对我有影响。尤其是张执浩,他和我后来读到的韩东、黄灿然甚至陈先发,都是在“如何处理生活”这个向度上对我产生持续的影响。等到我开始写生活而又发现并没有形成对生活的真正认识时,里尔克出现了。他的一些在当时的我看来不无神秘性的诗,他流传广泛的“诗是经验”的论断,让我重新开始审视我的生活和经验,通过里尔克,我得以回到我的童年,去寻找那些真正影响我、塑造我的经验。 钱冠宇:去年疫情最严重的时候,你好像人并不在武汉,而且选择了用日记的方式记录疫情发生后的事情,整本诗集中似乎只有《解封时武汉的月亮》一首直接跟疫情相关。在疫情这样重大的公共事件中,你觉得诗人何为? 谈骁:疫情对我来说,首先是一种巨大的撕裂感。我人在湖北潜江乡村,离疫情中心武汉200千米。眼前是按时到来的春天,是温暖的生活场景;我生活和工作的地方,我的朋友和同事,都在遭受疫情的折磨。在一种巨大的无力感之下,我只能求助于文字,让自己变得平静。疫情日记写了2个多月吧,10万多字,但呈现的,仍然是经验之中的东西:我的日常生活,我的朋友的日常生活,这在最低限度内,保证了那些文字的诚实。 我在疫情中写了十几首诗,标题中直接提及疫情的,确实就《解封时武汉的月亮》一首,其他的,都只是写我在疫情中的生活。我如何在节令的自然转换中度过隔离生活,如何一边和确诊的朋友聊天一边听田野的蛙鸣……这也是诗的诚实,我不会写呼告的诗、激烈的诗,这决定了我的诗总是迟到。2020年4月,我回到武汉,写了一首《说时迟》:“我总是迟到,我写下的一切都已逝去。”这本诗集取名“说时迟”,倒不是要和那段刻骨铭心的日子直接挂钩,而是提示我一个诗人的本分,哪怕迟到,也要诚实。 每逢“严峻的时刻”,人们似乎总对诗歌保持期待,大概因为在他们看来,诗天然是抒情的,其浓度可以呼应剧烈的情感,诗的现实观照也能直面现实的经验。但我不会高看诗歌,尤其是重大事件中的诗歌,在这个信息便捷、情绪随时可以传达的时代,诗歌的力量太单薄了,在疫情中,它并不比一件防护服、一个核酸试剂盒更重要。诗人留下的诗歌,也不会比影像资料更具有现场感。但正是在一个不重要的位置,诗人可以留下忠于自己经验的声音。哪怕是作为一个切片,这声音也是有价值的。 |