|

||||

|

||||

|

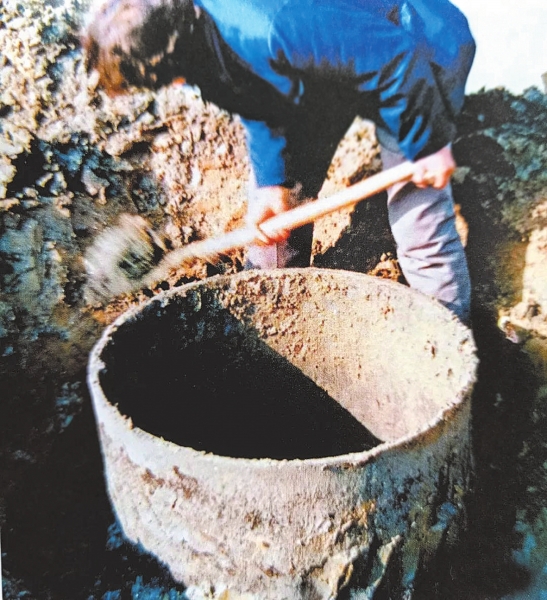

荆州古城水井多 ——荆州到底是水乡!北京的王府井大街,就是因为在十王府的街上有一口甜水井而得名。然而在纪南城楚王的宫殿群周围,居然会有超过千口的古井,可谓洋洋大观。 □张卫平 《管子·小匡》说:“处商必就市井。” 古代典籍《尉缭子·攻权》说:“兵有胜于朝廷,有胜于原野,有胜于市井。” 这里说的井,就是水井。通俗地说,有人的地方就有井,有水的地方就有人,人多的地方也就成为了城市。 如今,人头攒动的荆州古城,与2000多年前人流如织的楚国国都纪南城,巍峨耸立千百年,两座古城池,在历史的时空中转换着彼此不同的角色。虽然,两城有着完全不同的历史韵味与文化内涵,但却有着一个共同的特点——遍布古井。 楚文化学者常常声称,楚国国都纪南城是当时天下最大的城市! 尽管,怀疑者不以为然,但学者最有力的证据,则是纪南城内外考古发现的不同种类的千余口古井。 2012年8月12日,荆州博物馆考古人员在纪南城古遗址发现了一口罕见的楠木古井。 这口全国首次发现的楠木井,全长2.8米,直径80—90厘米,是用一根巨大的楠木挖空树心后做成的井圈,呈椭圆形,有意思的是,楠木井圈下还藏匿着一个“竹井圈”。楠木,俗称金丝楠木,是中国的特产树种。专家根据树的直径判断,树龄约为300年。 用石头做成的井圈常见,但这类用木头做成的井圈在其它地区则十分罕见。而早在上世纪70年代,考古人员曾在纪南城遗址内发现过3口用大树雕凿而成的井圈。这3口井,是由两个半圆形的井圈套合成而成,竖于挖好的井中。这类木井圈,内空直径80厘米,残存高度1.8米。 不仅如此,考古人员还在纪南城内发现了大量的陶圈井。当时,制造陶井圈及水井的建造技术,都十分复杂。陶井圈的形状,如同今天的圆筒形的水泥地下管道,每一节的直径和高度都在80厘米左右,圈壁厚1.5-3厘米。在圈壁上,有两个以上的小圆孔,主要是便于在井圈装砌时提系,而安装后又有利于地下水的流入。 考古专家告诉我们,陶圈井的建筑,一般是将井穴挖成后,在近底部设“井”形的木架,先把第一节陶井圈放置在木架上,然后在依次相连第二节、第三节……使用井圈的多少,则根据水井的深浅而定。建好后,在井口增设“井”字形木架,既便于汲水,又可以起到保护井圈的作用。据说,这个“井”字形木架,就是井字的来由。综合各种考古发现,我们可以说,陶圈井是春秋战国时期技术最先进,也是最为流行的水井,而荆州的发现数量也是最多的。 荆州到底是水乡!北京的王府井大街,就是因为在十王府的街上有一口甜水井而得名。在纪南城楚王的宫殿群周围,居然会有超过千口的古井。在1975年至1976年的考古发掘中,仅在松柏村、纪城村、新桥村和徐岗村一带,就发掘出土了战国古井256口。而在2011年以来,考古人员为了配合南水北调引江济汉工程人工运河的施工,相继在荆州古城与纪南故城之间,发掘出了近300口战国古井。这还不算,经考古人员初步勘测,预计在纪南城外从西到城东庙湖约5公里长的区域内,还有700多口古井。 谁是水井发明人 ——最早是谁发明了“井”呢?上古的神话传说中说,北方十日并出,后羿射日,先民凿井求水,从而摆脱了江湖,开始了围井而居,以井为家的日子。凿井技术应当是古代人类的一项最为重大的发明,在人类发展史上具有里程碑式的意义。 《吕氏春秋·勿躬篇》中说,是“伯益”发明了井。伯益,是跟随大禹治水的人。 据《孟子》《史记·秦本纪》等记载,那是新石器时代后期,伯益跟随着大禹跋山涉水疏通河道,在河湖附近挖土时,发现了地下水,后来,又在远离河湖的地方也挖到了地下水。于是,他发明了凿井技术,打出了中国的第一口水井。 关于水井的发明,史籍上的说法也是多样的。据《世本》记载,“黄帝见百物,始穿井”。但是,考古工作者却在距今约5700年的河姆渡文化遗址中已发现了水井。从考古学的角度来看,这就是中国最早的水井。 河姆渡文化遗址考古发现的距今约5600年左右、由200余根桩木和长圆等组成的水井,是中国迄今发现时代最早的木构水井。 考古发掘情况表明,这口井是方形木结构井,井深1.35米,边长为2米。这一事实说明,水井早于黄帝时代上千年。对于一个有着悠久历史的中国来说,水井的发明与很多其他发明一样,都是很难找到“第一个”发明者的。已故的历史学家柳诒徵先生认为,远古时往往重复发明,原因在于古代交通不便,又没有见于文字的有效传 播方式。 水井功用很奇妙 ——对于纪南城的古代荆州人而言,井绝非只是具有饮用水的功能,在烈日炎炎的夏天还曾被当作冰箱来使用。 1975年和1979年,考古人员曾在纪南城里发现了一种特殊的水井,井内干净、平整,井壁用直径和高80厘米的陶质井圈套筑。特别奇怪的是,套底放有一个能盛144.5公斤水的大型陶瓮。出土时,陶瓮非常完整,瓮内无物。 考古专家发现,这就是《太平御览·居处部十七》引用《荆州记》记载的利用地下水冷藏食物的井,那个大陶瓮就是“冷藏器”,在烈日炎炎的盛夏,可以将鱼肉之类的食品,放入瓮中,置于深井水中,用清凉的井水保鲜。 专家指出,荆州纪南城发现的用水井做冷藏井,在全国属首次发现。只是,冷藏井一般都是在宫殿区的附近。也就是说,有王府的地方,就有冷藏井;有居民区,就有饮水井;有制陶作坊,就有手工业用水井;在纪南城外,大量的水井可能就是用于灌溉了。 井还有消防的功用。古代防患火灾的主要物质首推为水,而井在消防中是重要的水源之一。北京故宫的保和殿后、乾清宫前的横街,为外朝与内廷的分界。乾清宫门前设有一排大水缸,它们的对面——保和殿后挖了两眼水井,一在后左门,一在后右门。横街既不是生活区,也不是办公区,水井设于此,其用途与横街对面那一排水缸相同——出于防火的考虑。 据《钦定大清会典事例》记载,乾隆年间,北京城及通州粮仓普遍增设水井,以加大防备火灾的力度:“京通各仓……酌增井以备缓急。太平、裕丰二仓,取水近便,毋庸掘井。” 正因为井的功能如此之多,所以,荆州虽位于江河之滨,水资源非常丰富,但仍然随处都能见到井。 荆州古城如今已成市中心,现代人类活动的痕迹渐渐抹去了古人的印记,但仍然有一些古井仍留存于世。 在这个有着10多座明王府的古城池里,凡有老房子的地方,就有老井。1988年,在古城西门修建三国公园时,曾发现过古井群。如今,城内残存的古井,有关帝庙西古井、玄帝宫民宅古井,铁女寺古井,开元观古井、通惠桥古井等。 从古井的历史中,我们可以看到,人类的每一项发明创造都延伸了人类迁徙的脚步,不再依赖河流、湖泊、山泉生活的限制,人类从高山密林里走出来,迈向更加广阔的天地。 饮水当思源,当我站在纪南城的夯土断城上远远眺望时,当我在荆州古城那一口口被人们遗忘的古井边拂去尘土时,我想到了老祖宗留下了那句俗语:“吃水不忘挖井人”!

|