|

||||||

|

||||||

|

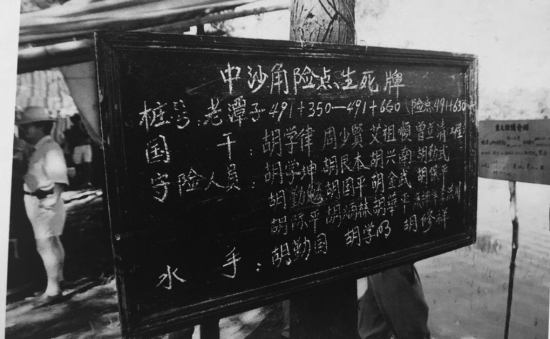

□廖雪琴 人无精神不立,国无精神不强。跨入新时代,迈向新征程,伟大的事业需要有伟大的精神动力,洪湖精神同在中国革命和国家建设事业中形成的其它精神一样,是新时代实现中华民族伟大复兴的精神力量。学习了解洪湖精神,对于肩负时代使命,激励人们为民族振兴而奋斗具有重要意义。 洪湖精神与路易·艾黎 十八大以来,习近平总书记多次谈及中国共产党人的精神问题。要求共产党人要“筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵”。 新西兰友人路易·艾黎,1927年来到中国,在中国工作生活了60年,为中国革命和国家建设作出了重要贡献,得到了中国人民的高度赞扬。路易·艾黎自1932年特大水灾与洪湖结缘,就对洪湖产生了深厚的感情。路易·艾黎曾在他所著的《洪湖精神》一书中回忆到:“31年前我坐一艘英国江轮来过洪湖,这个地方那时候叫新堤,意思是‘新的堤坝’。那时候是冬天,我们在沙岸上走了很长路程才来到这座国民党驻军的小镇。国民党士兵所主要干的事情,除了抽鸦片之外,就是抢劫农民。” 1931年,据《中国救荒史》记载:长江辛未洪水,为四十年间最大的洪水。这次水灾被广泛认为是20世纪导致最多人死亡的自然灾害。此时,洪湖也是当时受灾最严重的地区之一。国民党反动派为配合其军事上的“围剿”,竟然“以水代兵”,在监利县上车湾掘堤放水,致使洪湖苏区一片汪洋,百万难民流离失所。当时,身在武汉的路易·艾黎对国民党反动派的倒行逆施十分愤慨,他说:“洪水吞没了人群,可国民党的官僚们对此熟视无睹。在他们的心目中,真正的洪水是代表广大人民利益的共产党,而他们所关心的则是如何利用这场洪水来消灭处于困境的苏区人民。”为了深入了解灾情,路易·艾黎不顾国民党当局阻挠,坚持到所谓“共匪窝子”洪湖视察和访问。他冒着严寒乘汽艇到达洪湖新堤镇,沿着堤岸步行到乡下查看灾情。沿途,他看到红军、赤卫队员和苏区人民一边反“围剿”,一边奋力抢修堤防、恢复家园。路易·艾黎在与堤工的谈话中了解到,湘鄂西省苏维埃政府拿出30%财政收入作为修堤经费,还发放了“水利借券”,苏区广大人民自备伙食参加水利建设,几个月就完成了东荆河200里的堤防工程。事后,他深有感触地说:“一幅幅动人的画面展现在我面前,男女老少在被洪水冲毁的旧堤废墟上努力修建新堤,工程进展之快是我从没见过的。” 由于亲眼看见国共两党对巨大水灾截然不同的态度,路易·艾黎更加坚定了把国际救灾粮食送到洪湖苏区的决心。但是要用什么理由呢?路易·艾黎思索良久,回到武汉后,他首先以国际联盟救灾组织全权代表的身份,提出了一个让国民党当局无法反驳的救济原则:“谁抗灾最积极、谁灾情最严重,就应当首先给谁粮食。”在详细讲述了洪湖之行的情况和感受后,路易·艾黎提出首先向洪湖苏区运送救灾粮食。面对国民党军阀何健等“我们要饿死共匪、匪民,你却要给他们送粮,居心何在?”的诘难,路易·艾黎严正地回敬道:“我们是救灾,不是交战,既然救灾的原则诸位没有提出异议,你们有什么理由反对我的决定?”“我是国际联盟的全权代表,我有权这样做!”一席话说得对方哑口无言。 为防止粮食落到红军手上,国民党派兵武装“护送”运粮的船只,可这没有难倒路易·艾黎。他来武汉后,中共地下党组织一直同路易·艾黎保持联系,他早已把运粮计划通过地下党报告湘鄂西苏区。1932年2月,路易·艾黎亲自押运着3艘装有小麦和药品的驳船从武汉驶向洪湖,行至新滩时,由段德昌率领的我红九师一部突然出击,用数十条木船拦截驳船,经过短暂交火,截获了全部物资。路易·艾黎冒着生命危险巧妙地将赈灾粮食押送到洪湖苏区,为洪湖人民雪中送炭。 当1932年洪灾来临之际,洪湖人民饱受艰难困苦,在食不果腹的情况下坚持修建堤坝,重建家园。路易·艾黎被洪湖人民战天斗地的英雄气概震撼。在他的作品《KManagainstFlood》中写道:“艰苦奋斗,百折不挠,勇往直前,战胜每一个困难。”这是洪湖留给路易·艾黎的第一印象。这种绝不屈服的精神就是后来的洪湖精神。 1932年到1983年,他5次到访洪湖,他的每一次重访都是对洪湖精神的一种高度认可和宣传。路易·艾黎把洪湖当作第二故乡,即使晚年病重也殚精竭虑,他甘当洪湖精神的践行者和传播者。 洪湖精神与抗洪精神 习近平总书记强调:“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”洪湖精神是湘鄂西革命根据地的精神财富,抗洪精神是洪湖精神的传承与发展。 洪湖,地处长江中游北岸,四湖流域(长湖、白露湖、三湖、洪湖)最下游,南临长江、北靠东荆河(汉江支流)、西倚洪湖大湖,是个被称着“头顶一条江,腰缠一道河,脚踩一盆湖”的“水袋子”。 1927年大革命失败后不久,以周逸群、贺龙、万涛、段德昌等为代表的湘鄂西党组织领导农民举行秋收起义、年关暴动等一系列武装起义,创建以洪湖为中心湘鄂西苏区革命根据地。 洪湖在历史上曾是湘鄂西苏区革命根据地鼎盛时期的首府。当时的洪湖地区不仅有地理优势,也有良好的群众基础,以洪湖为中心辐射四周各县市,为开展灵活多变的游击战提供得天独厚的条件。1928年夏初,周逸群从湘西北返洪湖组建鄂西特委,带领洪湖地区广大人民群众,开始在河湖港汊展开游击战争,并提出以波浪式发展的指导思想,总结出符合洪湖地区特点的游击战术,如“敌来我飞,敌去我归,敌多则跑,敌少则搞”等,与毛泽东在井冈山创造的游击战术有异曲同工之妙。周逸群、贺龙、段德昌等湘鄂西苏区领导人,带领洪湖地区人民在芦苇丛中、河湖港汊开展游击战争,武装力量不断壮大。敌人屡次派重兵“围剿”,都只能望湖兴叹。湘鄂西苏区的党组织从洪湖地区的自然地理条件出发,开展以河湖港汊地带的游击战争并形成根据地,这是中国共产党在土地革命战争时期的一个伟大创造。毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中对此给予了高度评价:“红军时代的洪湖游击战争支持了数年之久,都是河湖港汊地带能够发展游击战争并建立根据地的证据。” 湘鄂西革命根据地是全国第一个水上革命根据地,也是全国三大根据地之一。全盛时期,根据地涵盖近60个县市,拥有近3万红军和20万人的地方武装,控制洪湖新滩至沙市间近570公里的地带,根据地人民浴血奋战,粉碎敌人多次“围剿”,在政治、军事、经济、文化等建设方面取得了重大成就。 以洪湖为代表的湘鄂西苏区是党领导创建的最大苏区之一,为建立工农武装割据、建立农村革命根据地提供宝贵经验,更为中国革命力量的积蓄做出重要贡献。洪湖依托特殊的革命历史地位成为“洪湖精神”产生的沃土,洪湖人民在与丰富的革命斗争中凝炼的精神品质是洪湖精神产生的必要条件。 1998年,长江流域再次遭遇特大洪灾,受灾面积之大,持续时间之长,史所罕见,抗洪军民战天斗地,以大无畏的英雄气概把损失降低到最低限度,也是史所罕见。洪湖135公里的长江干堤和73.5公里的东荆河堤全靠子堤挡水,特大洪水浸蚀了整个堤防,随时都有倒堤溃口的危险,洪湖的防洪形势更加严峻。洪湖作为湖北九八抗洪主战场,具有光荣革命传统和勇于献身精神的洪湖12万抗洪军民,置生死而不顾,以水涨堤高、人在堤在的英雄气概,写下了“一声令下、二话不说,三个确保、视死(四)如归,五级督查、六亲不认,七月涨水、八方支援,久(九)战不退、十分戒备”的洪湖抗洪“十字歌”。抗洪军民在长江干堤和东荆河下游堤段纷纷竖立了“生死牌”,签下“军令状”,组建“敢死队”,与“世纪洪魔”展开了一场艰苦卓绝的生死搏斗,先后战胜了8次洪峰,排除了12处溃口性险情,抗御了百年罕见的特大洪水,创造了“沙基堤段抗御长江特大洪水而未决一口、未溃一堤、未倒一闸、未破一垸”的伟大抗洪奇迹,在这场抗洪抢险斗争中,形成万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼搏,坚韧不拔、敢于胜利的抗洪精神,为洪湖精神谱写了新篇章。 2016年,长时间的暴雨导致长江洪湖段水位不断攀升,整座城市危机四伏。群众在长江洪湖水线上巡查防守,不放过任何一个漏洞。网格员用脚步丈量出基层实情;人民军队闻令而动、向险而行,封决口、堵管涌、加固堤防、抢通道路、转移群众;水文“尖兵们”每日在数个测站之间奔波测报……每一份力量都汇聚成浩瀚之力,助力化险为夷。 2020年,进入汛期后,为确保人民生命安全放在第一位,洪湖市委、市政府将防疫防汛两手抓,坚决落实责任制,严格执行防汛预案,长江、洪湖围堤、下内荆河三线同时作战。洪水无情人有情!灾害面前,党群一心、干群一心、军民一心、上下一心,共抗洪灾、共渡难关。逸动的迷彩绿、太阳红、火焰蓝、志愿橙,各种平凡而艳丽的色彩,汇成一条条希望之舟,在滔滔浪涌中筑起坚而不摧的生命线。 1931年至1932年的抗洪救灾和洪湖的历次抗洪,终极目的都是为了减少损失,帮助人民群众渡过难关。方式方法是一脉相承的,都是秉承“从群众中来,到群众中去”的理念,发动人民群众,团结一致,共渡难关,都是党员干部带头,共产党员、人民军队冲在最前面。两种精神的品质是一脉相承的,都是在特定的困难环境中,在实践的基础上形成的一种精神境界。这种精神激励着洪湖人民一次次投入抗洪战斗。当狰狞的洪水多次被洪湖人民击退时,洪湖精神就有了新的诠释,这种精神在特大的洪水面前表现得更充分更明显,锤炼升华为一种惊天地泣鬼神的抗洪精神。 洪湖精神的定义一直演变,在较长的一段时间里,社会各界关于洪湖精神的讨论非常罕见,且主要集中在过去的革命精神和抗洪精神,这两种精神是洪湖精神呈现出洪湖人民面对天灾人祸之时,所表现出来的战胜困难、不怕一切艰难险阻的精神值得敬仰。 洪湖精神和抗洪精神都突出了一个“韧”字。艰难困苦面前,绝不低头,绝不服输,绝不轻言放弃;坚决、长期、不妥协地与苦难抗争、与强权抗争、与命运抗争……洪湖人民骨子里都充盈着这样一种倔劲、豪气和意志力,坚定不移地朝着自己的梦想迈进,不回头、不停步、不止歇,直到战胜困难,达成心愿,到达目的地。比如,1998年8月20日晚6点至8点,狂风夹着暴雨卷起巨浪猛烈地冲击洪湖长江大堤燕窝堤段,400名抗洪军民用身体组成人墙,任凭巨浪冲洗,牢牢地挡住洪水对大堤的冲刷,终于保住了大堤。这不就是“韧”的体现么?洪湖人应属楚人,湖北省文联主席,当代著名历史小说家、诗人、剧作家、文化学者熊召政2006年11月24日在北京大学演讲《楚人的文化精神》时曾归纳楚人、楚文化发展到中期的三大特点,第一个就是执着,也就是“韧”。 洪湖精神和抗洪精神都突出了一个“拼”字。就是不怕吃苦、不怕吃亏、不怕牺牲,就是敢想敢干、敢闯敢试、敢开茅荒,就是全力以赴、迎难而上、奋力拼争。《洪湖赤卫队》中韩英同志“为革命,砍头只当风吹帽”的唱词表达的那种坚定的理想信念和革命英雄主义,其实质就是“拼”,以命相搏的“拼”,舍生取义的“拼”。洪湖人喜欢“划龙船”,除了在传统节日里表达纪念屈原的意思外,更多的还是通过这一形式激发并展示一种团结拼搏、奋发向上的精神状态。比如,2016年7月防汛期间,洪湖市沙口镇柳口村村民为保住自己的家园,同风浪拼死搏斗三天三夜,虽然民堤变得百孔千疮,但最终还是保住了柳口垸,夺取了抗洪抢险的胜利。这就是一个“拼”字! 洪湖精神和抗洪精神都突出了一个“赢”字。拼的目的就是为了赢,占上游、立潮头、抢“头标”,夺取胜利。洪湖人讲的“不服周”“不蒸馒头争口气”,除了维护尊严、保持骨气、讲究面子之类的意思外,更多的是指向要赢,不服输。这样的例子很多。比如:冒死报险的民兵排长——冯攀,1998年8月20日晚,在洪湖长江干堤燕窝堤段即将发生洪水漫溢大堤溃口性险情时,摸黑蹚过激流向洪湖抗洪前指报险,在返回时被激流冲走,在他还有最后一口气时仍投入抢险战斗,终于使洪魔低下了头,赢得了洪湖长江干堤燕窝堤段洪水漫溢大堤溃口性险情的胜利。 洪湖精神和抗洪精神都突出了一个“献”字。在党员干部心中“人民至上”四个字的分量很重,重到已经融入了洪湖人民的骨血,成为“一种为普通的洪湖人民所掌握的洪湖精神。”2020年,疫情的阴影尚未消散,洪湖又迎来了一场特大洪灾。面临抗洪救灾的严峻形势,洪湖广大党员干部奔赴一线,在防汛救灾中践行初心使命,其中许多人甚至刚从抗疫一线退下来,对于他们来说,变的是阵地,不变的是为民情怀,是担当精神,是实干品质。无论是疫情还是汛情都对人民群众的生命安全造成了威胁。在这样的情形下,我们党秉持生命重于泰山的理念,牢记人民利益高于一切,始终把人民群众的生命安全放在第一位。疫情来时,洪湖广大党员干部、党员志愿者冲在一线、顶在前面,与时间赛跑、与病毒奋战,筑起了一道“红色城墙”。汛情来时,洪湖广大党员干部争当防汛抢险“战斗员”,踊跃加入防汛救灾队伍,冲锋在前,战斗在前;争当灾情险情“巡查员”,带头排查隐患、巡查灾情;争当疏导情绪“调解员”,带领群众树立信心决心。他们用行动践行了全心全意为人民服务的宗旨,印证了我们党始终坚持以人民为中心的奉献自己的力量,实现自身价值追求。 由此可见,“韧、拼、赢、献”四个字,就是“洪湖精神”和“抗洪精神”精神内涵的有力佐证。洪湖精神和抗洪精神的内涵都是恒定不变的、闪闪发光的。 1932、1998、2016、2020,不同的时空坐标,蕴藏着同样的精神力量。站在路易·艾黎当年曾登过多次的长江堤——官保堤,看波光粼粼,听涛声阵阵。蓦然回首,路易·艾黎说过的那句话在耳畔久久回响:“中国人民有一种精神,有一种从长征、延安、洪湖、抗战的革命斗争中产生出来的精神,中国人民充满这种高尚的精神,用这种精神建设自己的祖国,这种精神力量推动了一切。” 在路易·艾黎眼中,洪湖这片红色沃土所孕育出的精神,和井冈山精神、延安精神、西柏坡精神一样,同为传承红船精神血脉的革命精神。 弘扬洪湖精神,就是要把“艰苦奋斗,百折不挠,勇往直前,战胜每一个困难”精神贯穿到“不忘初心,牢记使命”的实践中来,以洪湖精神,凝聚起实现中华民族伟大复兴的强大合力;弘扬洪湖精神,就是要把弘扬洪湖文化和打造洪湖文化品牌结合起来。“把红色基因传承好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好”,用历久弥新的洪湖精神凝聚起建设幸福美好新洪湖的精神力量。 (作者单位:洪湖市档案馆) |