|

||||

|

||||

|

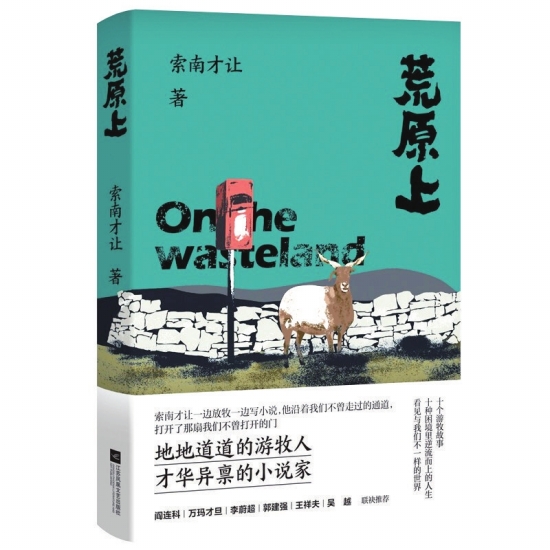

□ 晓林 在索南才让获得鲁迅文学奖之前,他的作品《荒原上》以及之前的作品我是有了解的;他的作品相当成熟,人物、情节、语言、节奏,具有很高的辨识度;如果你经常读文学刊物,或者关注各大文学奖项时,你也会注意到他的身影,如此频繁。 然而,索南才让并不是科班出身的作家,你甚至无法想象,他连小学都没有读完,进入了复杂的社会。为了生活,他十几岁就外出打工,做过小工、餐厅服务员、兽医、保安、铁道工……在种种环境里,他体会到人间的酸甜苦辣,想起了一望无垠的大草原,想起了牛羊低头吃草饮水的安静。于是他在放牧中,以柔软的文字,叙说着草原上的一切,创作了《荒原上》这部作品。 当你拿起《荒原上》时,便是打开了蓝色的天空,一望无垠的草地,上面是一朵朵浓白的云,下面是一只只悠闲自在的牛羊,在风的吹拂下,一股浓烈的自然气息,让人沉浸、舒适。 索南才让用笔墨绘制了这幅巨大而美好的画面。他纯熟的文字,能够让人感受到西北大草原的壮阔与纯真,能够感受到不同于城市乡野的自然气息,把草原牧民的人性和法则,以最柔软的文字,记录给我们—— 在鼠患猖獗的季节,为了维护赖以生存的大草原,6个牧民将顶着巨大的风雪和严寒,与鼠患展开战斗。就像我们珍惜自己的土地一样,有杂草,我们就拔除,有害虫侵扰,我们就消灭,土地贫瘠了,我们就想方设法让它肥沃起来,只因我们对这土地爱得深沉。草原牧民同样如此,只因这是生他们养他们的地方,他们把草原当成了自己的灵魂聚集地,把这里的牛羊当成了草原的骨血,他们世世代代相扶相持,在此生存。 在《荒原上》,对于破坏草原生态的老鼠,自然是全文的主要“矛盾冲突”,但是参与灭鼠的牧民们,却从来没有想过消灭所有老鼠,既是如此痛恨,视为死敌!因为这就是草原上的生存法则,所有存在的生命都是平等的。 对于生活草原上的牧民来说,他们是草原的一部分,奔腾的牛羊是草原上的一部分,蓝色的天空是草原上的一部分,“邪恶”的老鼠也是草原上的一部分,他们都应该得到尊重。消灭鼠患,只是为了不让老鼠太过猖獗,牧民在可控范围内,维护赖以生存的大草原,从而达到共同生存的和平。 《荒原上》里的兀斯曾说:“十年前因为一个失误,成群成群的野生动物吃了死老鼠而中毒死亡。那景象百年不遇,惨不忍睹,但奇怪的是,没有谁为此事负责。到现在没人再提这件事,它们就那么可怜,死了就死了,没啥大不了的。但不是这样的,我们跟一个狗一个牛一模一样。” 在牧民眼里,老鼠及其他野生动物是破坏者,在它们眼里,牧民也是入侵者。一切生命都是合理的,他们尊重这些野生动物(大草原也应该像它们的母亲),就是尊重大草原的大爱兼容一样。只有合理共存,草原生态才会更加丰富,才更有自然的味道。 事实上,如果他们真的把老鼠全部消灭,草原上的生态被破坏,土地因没有老鼠的挖掘而坚硬,失去应有的灵性,那么大草原很快蜕变成干燥的荒野,时间会破坏这美好的一切…… 读完这本小说,回过头来思考,似乎更有一些哲学意味。这似乎就是我们的生活状态。我再次翻阅,在书底有这么一句推荐语:“让我们重新定义为什么人与活着,才是故事的最中心。这种写作,重新校正了某种写作的偏差。” 是的,我们读书,不仅是读书中的东西,更要读生活,读。 |