|

||||

|

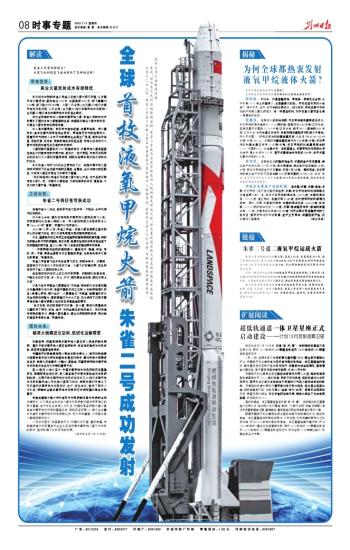

七月十二日上午朱,雀二号遥二运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空按,程序完成了飞行任务发,射任务获得圆满成功。至此,经历首飞失利后的卧薪尝胆朱,雀二号成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭标,志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得突破。 解读 朱雀二号有何新特点?从首飞失利到复飞成功经历了怎样的过程? 带来变革: 商业火箭发射成本有望降低 此次成功发射的朱雀二号遥二运载火箭为两级构型,以液氧甲烷为推进剂,箭体直径3.35米,全箭高度49.5米,起飞重量约219吨,起飞推力约268吨。火箭一级采用4台天鹊80吨级液氧甲烷发动机并联,二级采用1台天鹊80吨级液氧甲烷发动机和1台天鹊10吨级游动液氧甲烷发动机组合而成。 作为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,朱雀二号的成功发射填补了国内液体火箭型谱的空白,有望降低商业火箭发射成本,为商业火箭发射市场带来变革。 什么是液氧甲烷?航天专家告诉记者,液氧甲烷是一种火箭燃料,由液态氧气和甲烷混合而成。甲烷是天然气的主要成分。随着天然气被送入千家万户的厨房灶台和工厂机组,其燃烧效率高、绿色环保、成本低、易制取等优点日益凸显,甲烷也逐渐成为火箭发动机研究者无法忽视的燃料选项。 火箭研制方蓝箭航天CEO张昌武表示,液氧甲烷火箭是蓝箭在创业之初就选定的发展方向,通过这一设计思路,未来可实现更低的成本以及火箭的可重复使用,同时还能填补相关航天领域内的空白。 此次朱雀二号的飞行试验主要考核了这一新型液氧甲烷火箭测试发射和飞行全过程方案的正确性、合理性,各系统接口的匹配性,为后续火箭正式商业飞行奠定了基础。 “我们将继续以朱雀系列运载火箭为核心产品,对产品进行持续优化迭代,进一步提升火箭性能,为市场提供低成本、高性能、大运力的火箭产品。”张昌武说。 正视失败: 朱雀二号再征苍穹获成功 浩瀚宇宙令人向往,但探索宇宙之路并非一片坦途,当中充满风险和挑战。 仅今年上半年,国外已有两款液氧甲烷火箭挑战首飞入轨,即美国相对论空间公司的人族一号火箭和美国太空探索技术公司(SpaceX)的“星舰”,可惜均以失败告终。 2022年12月14日,朱雀二号遥一运载火箭在酒泉卫星发射中心执行首飞试验,因二级游机异常关机故障而遗憾失利。 为此,蓝箭航天成立专项工作组查明故障原因和故障机理,并针对故障采取多项改进措施,通过仿真、地面试验和发动机试车验证了改进措施的有效性,在2023年3月18日通过故障归零专家评审。 “一方面要解决出现故障的部分,重新设计、制造、试验、考核;另一方面,要做全箭技术状态管理的复查,尤其是所有涉及接口的复查。”张昌武说。 朱雀二号自首飞任务失利至复飞成功,历时半年多。这期间,蓝箭航天不仅在三个月内完成了遥一火箭飞行故障归零,而且快速组织了遥二火箭的总装工作。 能在短时间内完成上述工作并非易事。研制团队卧薪尝胆,不断优化设计方案、举一反三,只为“把问题留在地面,把成功带上太空”。 以此次任务中担当火箭智能化“方向盘”使命的大功率电动推力矢量伺服系统为例,来自中国航天科工三院33所的研制团队历经5年潜心研究,最终让这一火箭智能化“方向盘”能精准执行系统给定的动作指令,目前误差仅为千分之五,充分满足了这款液氧甲烷运载火箭对伺服系统低成本与高性能的要求。 “此次发射,我们收获的不仅仅是一枚火箭,更作为民营航天力量收获了研发、试验、生产、发射全链条的完成能力。我们将继续保持战略定力,朝着火箭批量化、商业化研制目标前进,用创新打造自身独特价值。”张昌武说。 面向未来:瞄准大规模进出空间、航班化运输需要 放眼世界,可重复使用液氧甲烷火箭已进入快速研制发展期。国外多款液氧甲烷火箭正在研制中,或在加紧推进发动机试车,或已开始整箭组装测试。 中国航天科技集团有限公司学术技术带头人、航天科技集团六院西安航天动力研究所副所长高玉闪表示,面对未来大规模进出空间、航班化运输需求,大推力、高性能、可重复使用的液氧甲烷发动机是液体主动力发展的重要方向。 自20世纪80年代至今,我国液氧甲烷发动机研制历经基础研究、原理样机验证阶段,进入商业航天发展与高性能发动机研制阶段。近期多款液氧甲烷发动机试车成功及80吨级液氧甲烷发动机助推朱雀二号运载火箭复飞成功,表明我国初步建立了开式循环液氧甲烷发动机设计、生产、试验体系,培养了相关人才队伍,研制的各型液氧甲烷发动机可逐步满足国内商业发射需求。 凭借在重型大推力闭式循环发动机研制过程中突破的各项关键技术,以及其他各类液体火箭发动机研制过程中积累建立的技术基础、生产试验条件和人才队伍,我国已具备研制大推力高性能液氧甲烷发动机的基础条件,目前正在开展200吨级全流量补燃循环液氧甲烷发动机研制工作,可为未来重型、大中型运载火箭提供强劲动力。 公开资料显示,除蓝箭航天外,我国九州云箭、星际荣耀、宇航推进等多家民营航天企业也正在开展液氧甲烷火箭及发动机的研发,陆续取得了比较可观的成果。 (新华社北京7月12日电) 揭秘 为何全球都热衷发射液氧甲烷液体火箭? 为什么要发展液氧甲烷发动机? 答案就在甲烷的燃烧性质与商业化火箭的发射需求中。 很环保。甲烷是一种清洁推进剂。甲烷是一种有机化合物,分 子式是CH4,是含碳量最小、含氢量最大的烃。甲烷在自然界的分布很广,是天然气、沼气、坑气等的主要成分。作为燃料,甲烷在氧气中燃烧的产物是二氧化碳和水,是一种清洁燃料,对于运载火箭而言也是一种清洁燃烧剂。 能量佳。在用作火箭燃烧剂时,气态甲烷首先需要进行液化, 液态甲烷的沸点温度为-161.5摄氏度,密度约为0.42千克/立方分米,密度远高于液氢的0.0708千克/立方分米,低于RP-1煤油的0.81千克/立方分米,体积能量密度适中,装载相同质量推进剂贮箱大于煤油,远小于液氢。一般航空煤油的质量能量密度(比能量)为41.84~42.89兆焦/千克(MJ/kg),液氢的质量能量密度约为120兆焦/千克,液态甲烷的质量能量密度是50兆焦/千克,液态甲烷的比能量是煤油的116%、液氢的42%,比能量适中。在此基础上,液氧甲烷发动机的比冲也适中,理论比冲为355秒,高于液氧煤油发动机的344秒,低于液氢液氧发动机的445秒。 成本低。在目前主流的推进剂当中,液氢的生产成本最高,单 位生产成本达到500元/千克,其次是煤油,单位生产成本超过10元/千克,而液态甲烷的生产成本最低,仅有5元/千克。相较而言,液态甲烷的单位生产成本不到煤油的1/2,仅有液氢的1/100。(注:液氢、煤油、液态甲烷单位生产成本为我国2019年及以前的数据,同时具体成本世界各国区别明显)。 甲烷天生更适于共底贮箱。在液氢/液氧、液氧/煤油、液 氧/液态甲烷3组双组元推进剂当中,液氧/液态甲烷是燃烧剂和氧化剂温差最小的一组,其中液态甲烷的沸点是-161.5度,液氧的沸点是-182.96度,温区相近,温差仅有21.46度,设计使用共底贮箱相对简单。相反,液氢/液氧推进剂中,液氢的沸点达到-252.78度,比液氧-222.65度的凝点还低30.13度,液氧/煤油推进剂中,煤油的凝固点是-47度,液氧沸点比其低135.96度,对于采用这两组推进剂的火箭而言,需要使用绝热共底贮箱,生产工艺复杂、质量控制严格,还会增加火箭高度。 (综合消息) 链接 朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭 朱雀二号为两级液体运载火箭,直径3.35米,全箭高度49.5米,起飞重量约219吨,起飞总推力约268吨,500千米高度太阳同步轨道运力4吨,200千米近地轨道运力6吨,可以将两辆标准SUV轿车同时送入太空。 火箭一级采用4台天鹊80吨级液氧甲烷发动机并联,二级采用1台天鹊80吨级液氧甲烷发动机和1台天鹊10吨级游动液氧甲烷发动机组合而成。火箭级间分离采用冷分离方式,整流罩分离采用旋抛分离方式。 该火箭是世界首枚液体火箭与首枚液氧甲烷火箭,其特性包括:环保、无毒、无污染。值得注意的是,朱雀二号采用一体化集成电气系统,推进剂成本降低50%—90%,实现标准化、通用化,全箭零部件种类减少50%。 扩展阅读 超低轨通遥一体卫星星座正式启动建设—— 计划12月发射首颗卫星 新华社武汉7月12日电打造“感、传、算”一体的超低轨星座及其应用系统,预计2027年完成192颗星在轨组网,2030年完成300颗星在轨组网运行…… 7月12日,在湖北武汉举行的第九届中国(国际)商业航天高峰论坛上,中国航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体卫星星座的建设,首发星已完成正样产品设计与投产,将搭载光学遥感相机、星载智能处理设备、原子氧探测器等有效载荷,计划12月发射。 中国航天科工集团空间工程总体部有关负责人介绍,超低轨道是指轨道高度低于300公里的轨道,相较于传统轨道,超低轨道动力学环境复杂,需要抵消卫星轨道高度由于更高的大气阻力而快速衰减的影响。尽管超低轨道长期运行需要面对诸多技术挑战,但也蕴含超高价值,因轨道高度下降,对地观测从“遥感”变为“近观”,进而可实现更低成本、更高观测分辨率、更短传输时延等效果,同等分辨率下光学载荷重量、成本降低约50%。 超低轨通遥一体卫星星座旨在打造“感、传、算”一体的超低轨卫星星座及应用系统,在实现分米级精准“感知”、分钟级实时“传输”的同时,通过先进星载智能处理、星端直连、星间通信实现空间信息直达用户终端。 根据中国航天科工集团空间工程总体部发布的建设计划,超低轨通遥一体卫星星座将按照总体规划、分步实施、逐步完善的原则分三阶段实施,计划2023年完成超低轨通遥一体卫星星座首发星发射,计划2024年完成9星业务验证星簇发射,预计2027年完成192颗星在轨组网,2030年完成300颗星在轨组网运行,形成全球15分钟响应能力,助推空间经济发展。 |