|

||||

|

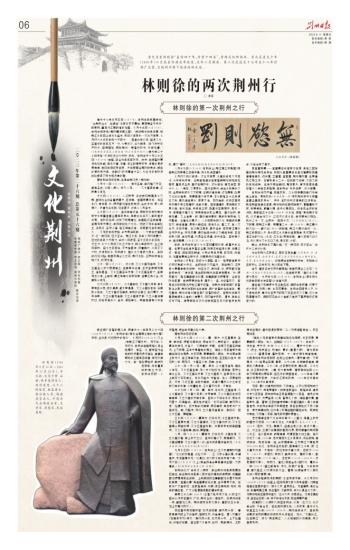

□谢葵 林则徐(1785年8月30日-1850年11月22日),字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等,福建侯官县人,中国清代后期政治家、文学家、思想家,民族英雄。 清代名臣林则徐“筮仕四十年,历官十四省”,曾两次任职湖北。首次是道光十年(1830年)六月底出任湖北布政使,次年二月调离。第二次是道光十七年至十八年任湖广总督,古城荆州留下他深深的足迹。 林则徐的第一次荆州之行 道光十七年三月五日(4月9日),林则徐到武昌接印。“治荆先治水”,他提出“与其补救于事后,莫若筹备于未然”的原则,重视对江堤的维修加固。七月十三日(8月13日),林则徐刚写完《筹防襄河堤工摺》,“接到荆州府县来禀,知荆江水势因上游川水盛发,数日之间骤长一丈三尺有零,七月初六水过杨林矶六尺四寸……臣查近年以来,盛涨之水,至者过杨林矶五尺一寸,今更过之,实为异涨。除飞饬吃紧严防外,臣拜摺后,即赴荆州一带督饬防守,务保无虞。”(《林则徐全集第二册奏摺·荆江水势异涨片》)道光帝二十七日朱批“务须设法妥为守护,钦此。”林则徐于六月二十五日(7月27日)启程,到各州县视察防汛。途中,他把督防夏汛所见所闻,有关灾情、汛情,河工的薄弱环节,河堤修复进展等等,每日详细记录在册。然后根据各堤防的特点,提出修复改进方案。并制订《防汛事宜十条》,为应对紧急防汛抢险提供了技术和法律依据。 据林则徐日记记载,他是由荆门进入荆州的: 七月十八日(8月18日)……有关圣庙,庙内插刀于石,闻是圣迹,以随人颇众,未及入观。……又十里团林铺,江陵黄令来见…… 十九日(8月19日),入江陵界,沿途接见荆属县令及荆、宜附近各将备暨满营参、佐领等。宜昌珠镇亦来。将至北门,德将军、长、穆两都统皆出城亲迓,坐叙片刻,即入城拜之。夜寓龙山书院,见客甚多,行李从人先登舟。 二十日(8月20日),诣关帝庙行香,即赴校场考校荆州城守水师暨宜昌各营军政员弁,其就近弁兵不入军政者亦与焉。在校场饭毕,遂赴万城堤看工,由里路行至破庙塘,登堤观李家埠工,旬日前抢险之处也。归途又观东岳庙险工,沿城行,至中斗篷,诣江神庙行香。将军都统在此候已久……又观杨林矶志桩,余舟即泊矶前,……文武来送者甚多,逐一接见毕,已亥正矣。荆江水势,本年七月初间最大,已过杨林矶六尺四寸,迨初八日退落,至十五日水低石矶一尺五寸,十六七两日又长三尺馀寸,昨今幸退两尺,各工向可保护。自十三日雨后,天气皆甚凉,可着棉衣,今日忽又大热,然凉则长水,热则退水,惟以水之速退为祝也。连日途行见刈稻,每亩可得谷二三石,荆门尤稔,江陵除被淹各垸之外,收获亦佳。 二十一日(8月21日)。过沙市,又二十里观音寺,又十五里至公安之西湖庙工,在南岸与梁道、王守登岸同观堤工,溜势甚猛。又十五里至马家寨,又十五里至郝穴,登岸观龙二渊、上新开、镇江寺等处石坝石岸,在镇江寺小坐,石首张令来见。 二十二日(8月22日)。二十里新场,又十里大河湾,其北岸有古兴垸,被水漫遏,闻水声潺潺。又二十里杨林市,石首张令来迎。又三十里过石首县,其城依山面江,地仅蕞尔,舟未泊岸。又三十里观音阁,又三十里侯家脑,又三十里泊调弦口,此地可通长沙、岳州、洞庭等处。荆宜施道有分关在此,谓之“调关”。(文海出版社《林文忠公日记》第249页) 八月十九日(9月18日)林则徐上《荆江堤工平稳摺》报告荆江两岸堤工已臻平稳,并水势消落情形: 七月初六日以前涨一丈三尺有零,水高杨林矶六尺四寸,为历年所未有。经荆宜施道梁宝常督同荆州府知府王若闳,暨县汛各员,昼夜驻堤防守。初十前后,甫见消落,而十六、七、八等日,又复骤长。臣行至荆州,适当水势再长之际,当即亲赴城外之万城堤,率同该道府等,逐加履勘,险要之处比比皆是。其最甚者为李家埠,本系乾隆五十三年溃口之所,堤内涌出黑水,源源不绝。恐防抽底,该府王若闳先于堤外用江柴搪护,筑做外帮。臣察看情形,复饰排钉双层大桩,宽长加倍,中间筑工坝,柴高与正堤相平,联成一片;其堤里渗漏之处,用篾篓麻袋贮土填压。里外抢护,幸保无虞。又上渔埠一段,据该道府禀称,堤底先有裂缝,几于掣通。经雇觅水摸多人,入水探明所裂之处,用棉被包裹石灰,接连堵塞,复用大锅扣住,赶筑外戗,高二丈,宽八丈余尺,亦已平稳。此次荆江异涨,甚于往年,而两岸江堤均经守护安全,并无失事,堤内稻田禾稼以及棉豆杂粮,正在成熟之时,连村弥望,均荷圣慈鸿福,悉庆丰登。臣钦幸之余,倍深兢懔。(《全集》第二册416页) 年底,林则徐抓住冬令水落归槽和农闲,部署岁修工程。他要求当地官员督率各属,按照本年盛涨水痕,将堤工逐一勘估,因地因势制宜,分别采用筑月堤、砌石矶、钉桩木、加高培厚等各种方法,对堤岸进行加固补修。 林则徐公务繁忙,日记十分简略,但从一些零散信息中仍可还原部分史实。当时迎送之风盛行。刚出荆门,江陵县令黄肇愈就去迎接。“将至北门,德将军、长、穆两都统皆出城亲迓。”“德将军”是当时的荆州将军德克精布;“长、穆两都统”,指左翼副都统长喜、右翼副都统穆精阿。各地驻防将军清一色满蒙贵族出身,属于从一品,与总督平级。但是在实际的排名中地位高于总督。如荆州将军和湖广总督联名上奏,荆州将军的名字在前,湖广总督的名字在后。觐见皇帝,荆州将军也跪在湖广总督的前边。但荆州将军只管湖南湖北二省的八旗事务,无权插手民政。清末,其地位逐步下降。德楞额到北门外迎接和自己平级的官员林则徐,为他给足了面子。 而宜昌珠镇——宜昌镇总兵官珠尔杭阿,急驰二百馀里到荆州拜见林则徐,则因为宜昌镇总兵官统辖镇标四营兼辖施南协、远安营、卫昌营、宜都营、荆州堤防营,他要借机汇报工作。石首张县令二十一日到郝穴迎接,次日又到杨林市迎接。他每天早出晚归,周到服务,肯定非常希望总督大人亲临本县指导,但林则徐“舟未泊岸”,实为憾事。 林则徐作风严谨,日程紧张。二十日早晨到南门关帝庙上香后,“即赴校场(今演武路一带)考校荆州城守水师暨宜昌各营军政员弁”。中午,在校场吃过简单的工作餐后,就在荆宜施道梁宝常、荆州知府王若闳陪同下,冒酷暑赴万城、李埠等地,顺着大堤,徒步巡堤察险。杨林矶全称杨林洲矶,是乾隆五十三年(1788年)大水后,阿桂“奏筑堤外石矶,以攻窖金洲之沙,立石尺以志水势,每汛期凭以报险。矶长二十一丈,土坝长一百四十丈。”(《万城堤志》卷三)。万城堤,即荆江大堤。明嘉靖二十一年(1542年),荆江最大的穴口——鹤穴口(郝穴)被封堵,荆江大堤才连成一线。荆江段湖泊众多,涨水时江水与南北诸湖相通,形成若干分泄江流的穴口,《水经·江水注》即有记载。唐代已有穴口之名,元代有九穴十三口之说,是统称、泛称。 晚上,林则徐找下属谈话,“逐一接见毕,已亥正矣”,半夜十二点才谈完。 龙山书院为江陵县立,招收本县生童(凡考取府、州、县学的叫生员,俗称秀才;未考上者不管年纪大小都叫童生。生员、童生合称生童)。该院遗址在原荆州中学。书院地处古城中心,条件较好,所以供他下榻。 当天,看到沿途农民收割早稻“每亩可得谷二三石”(清朝一石相当于现在的156.45斤),他倍感欣慰,“惟以水之速退为祝也”。九月廿九日(10月28日),林则徐上《湖北被水州县新旧银米缓征摺》以体恤灾民。 借出差之机顺便参观名胜古迹,同时体察民情,只要不过分张扬、动用公款,也无可厚非。林则徐因随员众多,为了避免扰民,竟与近在咫尺的掇刀石古迹失之交臂,充分体现清廉作风。同时可见他这个省部级官员下基层排场还是很大的。 林则徐的第二次荆州之行 就任湖广总督的第二年,即道光十八年四月二十六日(1838年5月19日),林则徐在《楚北各属堤工培修完竣摺》中称,各州县“均已报岁修完竣”。七月初七(8月26日)又上《亲勘江汉堤防片》。两天后,七月初九,林则徐启程乘船巡视各地堤防。每至一处,都亲自对当地的防汛情况进行抽验,查看前期所修工程是否牢固、有无残缺之处。在一些险要地段,制定防范预案,并布置具体的施工方法。林则徐历时一个月督导,使当年汛情化险为夷。 据林则徐日记记载: 七月二十七日(9月15日),晴。早发,十五里草市,登岸,德将军、穆都统俱来迎,即由东门入满城答之。宜昌达镇来此接见,亦答之。又拜道府,未晤。出西门五里至破庙汛,上万城堤,至李家埠看新修堤工。陶凫乡观察借苟家典铺后院设饭相邀,与王可愚、黄景韩四人同饭。未刻复由堤上赴舟次,诣江神庙行香,观杨林矶志桩,至玉路口登舟,接见数人毕,即开行。十里至沙市,已晚,遂泊。 二十八日(9月16日),晴。早发,二十里观音寺,陶凫乡来见。又十五里登岸,观公安之杜杨刘、西湖庙、蔡尹工等处土石。又十五里马家寨,又三十里郝穴,登岸观龙二渊上新开之石矶等工。东北风盛发,舟暂泊。凫乡、可愚皆别去。风定,又行五里,泊范家闸前。此闸为嘉庆二十三年汪稼门尚书所建,今较量地势,江水高于内河一丈有馀。 二十九日(9月17日),晴。早发,东北风,五里窑湾,又二十里新场,又十里大河湾公安界南岸,又二十里杨林市石首南岸,又三十里杨家脑北岸。自此以下向东北行,而东北风甚大,只得暂泊。闻此地谚语云:“北风泊石首,南风两头走”,殆谓此也。杨家脑斜对南岸,即石首城,其佐贰与广文皆来见。晚,风略定,开行,三十里观音阁泊。是日行一百二十五里。撰摺稿。 三十日(9月18日),晴早发,仍东北风,十五里侯家脑,又十五里贾家湖,又三十里调关,又三十里刘家沟,又十五里堤头即窑圻司,又十五里窑圻脑。发第四号包封寄回署中。又二十里新集,晚泊,撰摺稿。 八月一日(9月19日),晴早发,仍东北风,十里车湾,又三十里反嘴,有上中下三处。自中反嘴以下,颇得顺风。又十里毡帽套,又三十里尺八口,岳州府县营将皆来见。(文海出版社《林文忠公日记》第300页) 九月十五日(11月1日),林则徐上《江汉安澜堤防巩固摺》:“处处修防稳固,化险为平……江、汉数千里长堤,安澜普庆,支河里堤亦无一处漫口,实为数十年来未有之幸。”十月六日(11月22日)又上《楚省被淹受旱田请缓征摺》,为民请命。(见《林则徐全集第三册·奏摺》) 林则徐这次“由东门入满城”,前任荆州将军德克精布已离任,新任荆州将军是从西安驻防调来的德楞额、右翼副都统穆精阿前往迎接。上年提到的左翼副都统长喜不知何故缺席。“宜昌达镇”是宜昌镇总兵达某,生平履贯不详。“佐贰与广文皆来见”,佐贰指通判、州同、县丞等知府、知州、知县的辅佐官。广文泛指清苦闲散的儒学教官。 康熙二十二年(1683年)三藩之乱平定之后,议政王大臣会议决定在福州、广州、荆州各设八旗驻防。设满洲将军一员,副都统二员。荆州额定兵数为四千,高时达五千馀,加上家属约两万人。 日记里引用石首谚语“北风泊石首,南风两头走”。意思是南风时上下行皆可;若起北风,只能停泊。清人贝青乔《石首县守风》诗云:“南风两头走,北风两头守。上下验樯乌,行船过石首。自经郝穴水愈平,抢风一帆欹侧行。江豚拜浪出相送,催我百濮投荒城。”二人引用语略有出入,可互相印证。 “陶凫乡观察借苟家典铺后院设饭相邀,与王可愚、黄景韩四人同饭。”凫乡,名陶樑(1772年-1857年),字凫芗,一作凫香,号宁求,长洲(今江苏苏州)人。嘉庆十三年(1808年)进士,选庶吉士,授编修,纂修《皇清文颖》。道光四年(1824年)擢清河道,署按察使。十八年迁湖北荆宜施道。也就是说林则徐视察时,他刚上任道员。《清史稿》载:“万城堤决,(陶)樑复坐降调,捐复。二十二年,补湖南粮储道,调湖北汉黄德道。二十八年,迁甘肃按察使,调山西。二十九年,迁江西布政使。入觐,授太常寺卿。”意思是说他因1842年万城堤溃口要降职,自己花钱赎回官衔。1848年由汉黄道迁甘肃按察使。次年迁江西布政使。1852年迁内阁学士,1854年升礼部侍郎。 观察:清代对道员的别称,又称道台,介于巡抚和知府之间,初无定级,而是要看此人的原官职品阶。乾隆年间,道员才定为正四品,而知府则由正四品调整为从四品。道员比知府高了半级,负责监察、巡视、督导几个府。陶樑富收藏,善鉴赏书、画。著有《红豆树舘诗词集》《书画记雠补》,是个学者型官员,与林则徐有很多共同语言,而且他特地找了两个陪客。苟家典铺后院,应该是个环境幽雅的高档会所。既有地方特色,又可掩人耳目,陶观察可谓煞费苦心。 范家堤闸在郝穴九华寺东面约一公里处,是皇上钦定的国家级项目,1817年秋动工,次年春天(嘉庆二十三年、1818年)落成。双孔、铜闸门、涵道各宽二米,穿过大堤入江。竣工后,三湖及白鹭湖的春雨内渍,即可顺着内荆河排入长江。在二百年前,破堤建闸,可谓巨型水利工程。但仅仅过了八年,1826年,范家堤因外江水涨溃决,汛后退挽,闸被废弃。现存石碑一座,俗称铜闸碑,立于荆江大堤桩号706+560米处。林则徐至此地时,距建闸仅二十年,而“江水高于内河一丈有馀”,可见河床升高之快。汪稼门(1743年—1818年),字莘农,号稼门,晚号实夫。桐城双港人,乾隆三十六年(1771年)举人。汪志伊(1743年—1818年),安徽桐城双港人。字稼门。曾充《四库全书》馆校对。嘉庆十一年(1806年)擢工部尚书,未几,授湖广总督。为学宗宋儒,兼及陆王,以反躬实践为主。著有《近腐斋诗文》《湖北水利》《荒政辑要》等。 林则徐指挥抗洪的同时,也在考察干部。十二月初十(1838年1月5日)他呈上《密陈两湖文武大员考语摺》,对荆宜施道梁宝常评语为:“四十七岁,直隶进士。爽直廉明,通达治体,所辖荆属江堤,来往督防,不辞劳瘁,洵为认真出力之员”;对荆州知府王若闳评语为:“五十六岁,安徽进士。才具本属老练,但在任已越八年,转不够渐近于疲,现在遇事严催。” 封建时代,纵使旷代良臣林则徐,以其一己之力,也仅能治标,不能治本。在他离开湖北后,人去政息,道光十九年直至三十年(1839年-1850年),荆州连年受灾。但林则徐勤政爱民的事迹将被历史永远铭记。如今,“万里长江,险在荆江”,变为“美在荆江”、人水和谐的大好局面,足以告慰先贤。 |