□ 严六滧

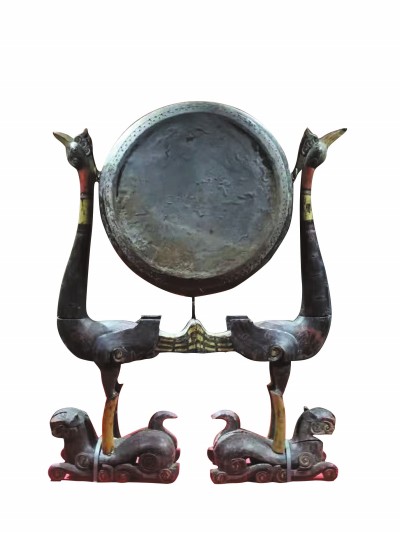

吴文化博物馆近日举办的荆州展中,有一件色彩古朴、制作精美的展品——虎座鸟架悬鼓。有学者认为鼓下部的老虎昂首而伏,带着鲜明的巴文化色彩,上部的大鸟霸道张扬,属于楚人的凤鸟崇拜。在虎下鸟上的造型之中,似乎隐藏着一段巴楚文化碰撞融合的历史,深入研究其与两地的关系,或能再现长江流域文明间的交流与演变。

虎啸武落 巴人崇虎的风俗

虎座鸟架悬鼓是一种独特的随葬物品,鼓身下部的老虎形象,一般被认为代表了楚国附近的巴人群体。

巴人是我国古代西南及中南地区的一个少数民族,其祖先来源情况复杂,大致可分三种:晋代编写的西南地理方志《华阳国志·巴志》认为巴人源自上古时期的人皇、地皇、黄帝;描绘远古先民生活的典籍《山海经·海内经》则把传说中的太暤(音hào)(即伏羲)当作巴人的祖先;专门讲述西南少数民族历史的《后汉书·南蛮西南夷列传》提到,巴人起源于武落钟离山,第一个有名字的祖先叫“务相”,也被尊称为“廪(音lǐn)君”。纷繁复杂说法的背后,是巴人起源的多元性,既有神话传说中的伏羲、黄帝,也有历史文献中的廪君。

巴人建立的巴国历史悠久,比较确切的历史可以追溯到商代。根据甲骨卜辞记载巴国为争夺湖北鄂州的大铜矿,与商人发生过激战,被对方打得大败,差点分崩离析、一蹶不振。等到商代末年,巴人参加了武王伐纣的牧野大战,作为先锋军大破商军前阵,报了昔日的大仇。岁月流转,巴国不断开疆拓土,极盛时期东到“鱼复”(今奉节)西至“僰(音bó)道”(今宜宾市)北接“汉中”(陕西地面)南及“黔涪(音fú)”(今乌江流域,赤水河流域),范围涉及今天的陕西、四川、重庆等多个省市。

巴人的文化艺术具有深厚的历史底蕴与鲜明的地域特色,属于中华文化的重要组成部分。巴人的文化特色体现在两点,一是善于酿酒,二是能歌善舞。“巴乡清酒”为巴人传统佳酿,当地民歌赞道:山里面的农田丰收后,要用最好的小米酿酒,以此供养父亲;平原上的庄稼成熟后,要用最好的高粱酿酒,以此孝顺母亲。“巴渝舞”来源于巴地渝水流域,是巴人在同猛兽、部族的战斗中,发展形成的一种融合实战、音乐、娱乐等元素的集体武蹈。

除酿酒与歌舞外,巴人还以白虎为图腾,形成极具特色的老虎崇拜。传说巴人领袖廪君死后,魂魄化作白虎,这则事迹虽显荒诞,其中可以看出巴人的白虎崇拜起源自对首领与祖先的崇拜。原始巴人遵循“万物有灵”的观念,廪君死后化为白虎,可能他是代表虎的巫师,族人为显示对其的崇拜,形成杀人祭虎的习俗,最终白虎成为巴人的信仰,被世代沿袭。巴人活动范围内出土过很多东周时期的青铜器,包括青铜錞(音chún)于、青铜剑、青铜戈等,部分器物上有老虎纹饰或者老虎造型,用实物证明巴人对老虎的崇拜。

“虎钮錞于”是一种典型的巴文化器物,具有深刻的文化内涵与符号象征作用,目前全国出土的数量超过100个。作为巴人发祥地之一的清江长阳区域,从1964年至1988年共发掘出5件虎钮錞于,时代均为战国时期,器物上的虎钮形象生动、造型独特。

除錞于外,重庆等地的战国时期巴人墓葬中出土过很多柳叶形铜剑。这种剑大多无格(护手),剑茎(柄部)扁平,茎与身铸为一体,形似柳叶,属于巴文化的典型器物,剑身上铸有虎形纹饰,反映出巴人崇虎的习俗。

文献和实物两类资料表明巴人对虎的崇拜由来已久,融入到血脉与宗教,属于社会政治生活的一部分。此种观念还随着巴人与周边地区的互动,慢慢渗透到中华民族的信仰之中。

凤鸣荆山 楚人崇凤的风俗

虎座鸟架悬鼓的上部有两只昂首挺立的大鸟,一般被认为是楚人崇拜凤鸟习俗的体现。两只大鸟左右对称,外形霸道而张扬,展现出楚人悍勇凶猛的民族性格。

楚人是楚国的主体民族,创造了灿烂多彩的文化。目前学界对楚人来源有多种假说,大致可分为四种:“东来说”,以著名文学家郭沫若为代表的学者认为楚人来源于东方淮夷部落及江汉平原以东地区,与殷商王朝有着深厚关系;“西来说”,以著名历史学家翦(音jiǎn)伯赞为首的学者认为楚人起源于我国西北地区,和夏、周同族,属于戎夏集团;“北来说”,以古典文学研究专家傅斯年为首的学者,认为楚人起源于北方中原,特别是楚人上层同周人关系密切;“苗蛮说”,以著名考古学家严文明先生为代表的学者,通过文献记载与考古发掘,认为楚人源自荆楚地区的苗蛮土著族群。这些观点纷繁错杂,涵盖东西南北四方,其背后是楚人海纳百川、包容天地的性格特点,是黄河、长江流域先民的文化交流与碰撞。

楚国是春秋战国时期面积最大的诸侯国,有长达八百年的兴衰历史。《史记·楚世家》记载,楚人的先祖“鬻(音yù)熊”曾经听命于周文王,服务于周人,其曾孙“熊绎”凭借祖先的功劳,被周成王封到南方的楚蛮地区。西周时期,楚人筚路蓝缕、以启山林,征服了楚蛮地区的土著部落。春秋前期,周王室衰微,对地方的控制变弱,楚人趁机大肆兼并蛮人,很快成为南方的一个大国。春秋中期,楚庄王对内任用贤臣,兴修水利,增强国力,对外大败晋国,问鼎中原,成为五霸之一。

楚人以中原文化为主,融合南北各地文化于一炉,诞生出光辉璀璨的楚文化。楚学泰斗张正明先生编撰了研究楚文化发展史著作《楚文化史》,认为楚文化的内核是“师夷长技而求新”,在吸收外来技术的基础上,做好本民族的创新,从追着别人脚步的学生,变成让别人追随的老师。楚文化有两大特色产物,分别是青铜器与漆器。楚国的青铜器结合了吴越的冶炼技术与中原的铸造技术,采用分铸焊合与失蜡法,加上浮雕、圆雕、透雕等装饰技法,令器物走在时代前列。楚国漆器的产量之多、品种之备、制作之精、分布之广,都远超中原,其上装饰有各种瑰丽多彩的花纹图案,展现了楚文化的灿烂与鲜明。

楚人对凤凰极为崇拜,把它当作神鸟,融入日常生活之中。司马迁认为楚人是祝融的后裔,对太阳与火焰崇敬礼拜有加。楚人“崇凤”是“尚日拜火”习俗的延伸,他们认为太阳里面有红色的火鸟,亦即“凤”,故而加以崇拜。这种风气弥漫在楚国上下,比如楚庄王继位初期沉迷酒色、怠慢朝政,大臣伍举劝谏道:楚国有一只鸟,三年来不飞也不叫,这是怎么样的鸟啊? 楚庄王回复道:大鸟三年不飞是在积蓄力量,准备冲上云霄,三年不鸣是在等候时机,即将威震世人。两人对话中涉及的飞鸟明显是在指代凤。楚国文学家政治家屈原在讲述身世遭遇与志向的抒情诗歌《离骚》中有“凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼”,用凤凰彰显自身高洁傲岸的品格。

除文献外,楚地出土文物也能反映楚人崇凤的习俗,比如在天门石家河罗家柏岭新石器时代遗址中发现的凤形佩玉,表明早在有文字记录以前,南方便已经表现出对凤鸟的崇拜。东周时期,楚墓中更是出土大量凤形文物,较为典型的当属虎座鸟架悬鼓、凤鸟漆画、凤鸟织物等。虎座鸟架悬鼓目前已出土超过64件,主要分布在四个区域:以江陵为中心的鄂中地区,属于楚国核心地带,共出土46件;以南阳盆地为中心的鄂北豫南地区,属于楚国北部疆域,共出土9件;江汉平原东部的鄂东地区,属于楚国东部疆域的西缘,仅出土1件;以洞庭湖平原为中心的湘中北及湘西北地区,属于楚国南部疆域,共出土8件。楚国漆器中的凤鸟纹饰更是多姿多样,有鹤型、大鹏型、雄鸡型等样式,皆为长颈高足,在嘴巴、翅膀、尾巴等部位上带有强烈的地方色彩。

楚人崇凤的习俗源自祝融与太阳,是祖先崇拜与自然崇拜的融合。它深深刻印到楚文化的方方面面,上能代表君王,中可彰显臣节,下则化成器物,是楚人个性、气质的“物化”。

虎下鸟上 巴楚文化的碰撞与交融

虎座鸟架悬鼓的底座是两只身体前倾昂首向上的老虎,其上各站立着一只长颈抬头的凤鸟。这种造型既是基于设计美学,老虎体形修长,能为凤鸟提供立足点,也可能隐藏着楚人位居巴人之上的观念,其背后是巴楚两国的交流与融合。

描绘理想化行政区域的地理著作《尚书·禹贡》把天下分成九州,巴国属于梁州(范围包括今陕西南部和四川省),楚国属于荆州(范围包括今湖北、湖南两省)。西周时期,楚人尚处于筚路蓝缕的“体国经野”阶段,在都城(国)内采取较为严密高效的管理,在郊野区域(野)施行较为宽松的政策。此时巴国的力量与疆域远胜楚国,双方交往不多,守土而居。春秋初期,周王室衰微,中央对地方的限制变弱,巴楚两国开始谋求对外扩张。为争夺汉水流域诸国,巴楚形成联盟,接连攻打邓国和庸国,此后楚国打通北上中原的通道,巴国获取西向进入川东的入口,两国关系较为亲密,甚至互相通婚多次联姻。

春秋末期,由于巴人大举攻楚,导致两国关系急剧恶化。到了战国中期,巴国发生内乱,楚国趁机向西进兵,首先攻打清江边的“盐水盐泉”,获取了古代的重要战略资源——食盐。接着楚国发动两路大军,北路攻取汉中截断巴人退路,南路攻打黔中夺取巴人经济重地“郁山盐泉”。盐泉的接连丢失让巴国经济遭到重创,陷入光挨打无力还手的境地,只能坐视被楚军攻占都城“江州”(今重庆)。巴国君臣随后逃到阆(音làng)中,最终在公元前316年被秦国灭亡。

巴楚两国关系时而亲密,时而敌对,分分合合之间,双方的文化不断交融杂糅,比如,与屈原齐名的楚国辞赋家宋玉在《对楚王问》一文中提到,有外地客商在楚国郢(音yǐng)都城里面唱歌。他一开始唱《下里》《巴人》,旁边随声附和的人多达数千;接着唱《阳阿》《薤(音xiè)露》,城中能跟着唱的人减少到数百;等到唱《阳春》《白雪》时,能跟上节拍的人骤减到数十。从这段记载中,可以看出郢都内客居了不少巴人,他们与楚人关系和睦,能相互和歌。

巴国土地上盛产丹砂与漆树,是制作漆器的主要原材料。楚国攻占巴人领土后,利用巴地物产,吸收其漆器工艺和文化审美传统,创制出许多巴楚文化融合的木雕漆器,比如木雕虎、虎头“辟(音bì)邪”、虎座鸟架悬鼓等物。

虎下凤上的造型,表面上可以看成是两大图腾相结合,内里则是巴楚文化的融合。近代爱国诗人闻一多先生对图腾有深入的研究,他在《从人首蛇身像谈到龙与图腾》中提到,龙是一种只存在于神话中的生物,由多种图腾杂糅而成,是部落兼并过程中产生的综合物。虎座鸟架悬鼓一物上包含老虎与凤鸟两种生物,貌似是在按照图腾杂糅的路线,实则楚人性格包容开放,在征服各地部落时,尊重甚至接纳当地的文化。

楚国地方广大,楚人宗教信仰受周边族群的影响变得多样化。比如,湖北东部至江西北部一带的楚人,受吴越文化的影响有崇拜龙的信仰习俗,汉代学者刘向编撰的历史讽刺故事《新序·杂事五》中提到,楚国叶地管理者“沈诸梁”,被人尊称为“叶公”。他极端喜爱崇拜龙,家中的建筑、服饰、餐具等物都雕刻有龙纹,天上的真龙听说后,为其精神所感动,专程前来拜访,可叶公见到真龙后,被吓得昏死过去,后人据此诞生出“叶公好龙”的成语。在楚国西部地区,与巴人杂居的楚人也同样有着老虎崇拜,讲述春秋各国历史的编年体著作《左传》提到,“斗伯比”与郧(音yún)夫人之女私通生下一子,郧夫人为遮丑把婴儿丢弃到沼泽地里,幸得老虎哺育,婴儿才得以活命。

楚人性格浪漫包容,在文化上采取较为平等的姿态,虎座鸟架悬鼓中的虎下凤上造型是出于设计上的美学观念,没有太多的征服者心理,器物上反映着巴楚两种文化的融合。

结 语

虎座鸟架悬鼓的发掘,揭开巴楚文化碰撞融合的历史。楚人秉持着兼容并蓄的心态,吸纳南北各地优秀成分,同时把华夏文明播撒到南方地区。在此过程中,巴人融入楚地,双方先在物质上交融,接着在精神上融合,形成以楚为主、以巴为辅的混融性文化。