□ 记者 田心怡

习近平总书记在考察湖北时指出“让中华文明瑰宝永续留存、泽惠后人,激励人们不断增强民族自豪感和自信心”,强调“系统推进历史文化遗产保护传承和活化利用,加强长江文明溯源研究和传播展示”。

荆州扛起楚文化保护传承大旗,探寻根脉,守正创新,全力打造新时代楚文化权威阐释地、场景再现地、活动聚集地、文旅目的地。

大江两岸,平畴沃野。浩荡荆江九百里,孕育了辉煌灿烂的楚文化,上演了闻名中外的三国故事,赋予了荆州厚重的文化底蕴。

进入新时代,荆州坚持让楚文化资源在保护中利用、在活化中传承,大力推动楚文化保护科技创新、对外展示交流、文旅融合发展,焕发勃勃生机的楚文化将吸引来的“流量”变成“留量”,持续转化为荆州高质量发展的新引擎。

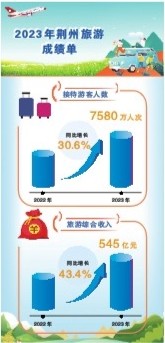

2023年,荆州全年接待游客7580万人次,同比增长30.6%,实现旅游综合收入545亿元,同比增长43.4%。

守文脉,“国家宝藏”重焕光彩

3月1日晚的锦官之城,灯火璀璨,“匠星”云集。

伴着岷江的涛声,在四川成都一座现代化厂房内,2023年“大国工匠年度人物”发布仪式精彩上演。当荆州文物保护中心研究馆员吴顺清缓步走上舞台,远隔千里的古城荆州沸腾起来。

今年75岁的吴顺清,是我国出土竹木漆器、丝织品等文物保护研究的学术带头人,他几十年如一日沉潜到以毫厘计的文物细枝末节中,还原具体而微的器物,重现浩大无声的历史——

他苦心研发的干缩竹简润胀复形技术,令蜷缩千年的竹简最长12个小时便可“苏醒”。他精心培育的微生物菌群,让糟朽的楚墓丝织品华丽再现,改写了世人对楚绣的认知。

……

“他们让文化‘活’了起来,他们守护着的是中华文脉。”在荆州,以吴顺清为代表的“文保人”穿越重重帷幕,化腐朽为惊艳。当前,荆州文物保护中心攻克简牍全过程系统保护技术,保护完成的简牍占全国同期出土饱水简牍总量的80%,保护完成的木漆器占全国同期饱水木漆器保护修复总量的70%。

巍峨屹立的古城墙,见证了“在保护中发展、在发展中保护”的荆州探索。

2019年,荆州正式启动古城保护疏散工作,以古城功能疏解带动人口疏散,共疏散项目91个,古城内常住人口控制在5.1万人左右,达到了《荆州古城保护条例》要求的“将古城常住人口控制在6万人以内”的目标。

为发挥楚文化发祥地和三国文化荟萃地、红色文化富集地、长江文化展示地的时代价值,荆州规划建设“古城小样板”,计划以“一心、一园、两街区”的模式打造荆州城市发展与历史文化保护利用相结合的模板,当前文博核心区建设已初具雏形。

一批批外迁疏散项目为古城文旅产业发展腾退空间,旅游文创、民俗演出、特色餐饮等业态的引入,让老街区成为新网红、老街坊赶上新潮流。

眼下,荆楚文化遗产保护传承项目和荆楚国家级非物质文化遗产馆建设已提上日程,为荆楚文物的保护、修复、展示等提供优质空间,为荆楚文化传承保护利用提质赋能,让承载着荆楚文明密码的“国家宝藏”焕发新光彩,助推荆州加快荆楚文化保护传承核心区建设。

乘东风,文旅项目“群星闪耀”

灯光渐暗,一只浴火重生的凤凰扶摇而上,气势恢宏的楚宫乐舞在经久不息的掌声中落下帷幕……

今年4月,荆州方特《屈原》项目焕新回归,历时2个月,耗资近千万元的提档升级,更加鲜活地再现了屈原波澜壮阔的一生,彰显深厚的荆楚文化底蕴。

自2019年落户以来,荆州方特深度挖掘荆楚文化,让散落在史书典籍中的故事,通过现代舞蹈、真人演绎、科技手段等形式呈现在世人面前。2023年,荆州方特全年接待游客175万人次,营收近3亿元。

走进位于熊家冢国家考古遗址公园的楚王车马阵出土文物陈列馆,战马嘶鸣、兵车隆隆,声光电以及影像交互等科技元素,将“万乘之国”的威仪变得“可看、可听、可感”,楚国盛景再现荆楚大地。

刚刚过去的国庆假期,荆州博物馆接待游客量近13万人次。越王剑锋上逼人的剑气、虎座鸟架鼓上巧夺天工的纹饰、世界上最早九九乘法表里的智慧……每一件荆楚瑰宝都让人流连忘返。

厚植文化优势,荆州整合丰富的文化旅游资源,在推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展的同时,用大项目、好项目书写文化旅游发展新篇章,构筑楚文化创新发展高地。

以文塑旅、以旅彰文。近年来,以纪南文旅区为主阵地,马术俱乐部、丹麦童话世界、狂飙越野探险园、国际卡丁车、凤凰牧场等项目相继落子布局,与大型主题乐园差异互补、组团发展,“皓月当空、繁星满天”的旅游格局加速形成,撬动荆州全域旅游发展,做强文旅产业增长极。

(下转第2版)