□ 罗广才

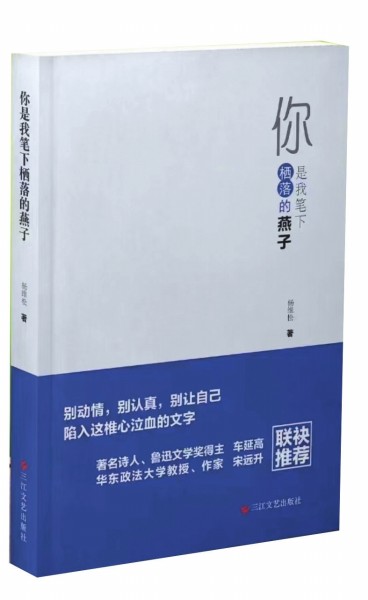

诗人杨维松的诗集《你是我笔下栖落的燕子》书稿,我潜心研究与思索了整整一年半之久。这期间,我饱尝“五十肩”与颈椎疼痛之苦,亦历经生理低潮期的煎熬与折磨。当生命与精神展开对决之际,虽身处艰涩、迷惑、焦虑、杂乱之境,却仍有一只“燕子”存于心中。幸得诗人杨维松与那只“燕子”始终在等待,等待我的笔下能于人间尘色的晚秋,细细赏析那一只“栖落的燕子”。

长期生活在沂蒙山区的诗人杨维松,以社会底层为视角,敏锐地捕捉当下社会的人和物,用厚重稳健的笔力,把诗人应有的良知和担当,注入到每一行文字中。在虚实层面,将悲痛之诗意与美学关照,展现至极致。从中,我们能品读到一种悲悯与担当、灵性与想象,既有沂水般的柔情,又有蒙山般的深沉。

在《村庄记》里,“村旁的小河露着干瘪的肚肠,/讲故事的爷爷不在了,/他的新家就像倒扣的茶壶,/却挤满了疯长的野草,兀自枯荣。”将坟冢喻为“倒扣的茶壶”,而那“疯长的野草”,实乃对世事无常与人情冷暖的一声喟叹。从视觉之体悟,转化为一种生命性之体验,进而领悟“兀自枯荣”之冷漠。“在村庄拐角处,阳光走丢了/我看到父亲的影子矮了,也弯了/他挥锄的姿势忙得像张满的弓弩/然后将我这枚箭狠狠地射出/一锄,一锄……/锄瘦了锄头,也锄老了我的父亲”。作者以鲜明的、超越性的精神视角与时间尺度,丈量父亲之身高、锄头之宽窄,更明确自身便是那如“张满的弓弩”的父亲“狠狠地射出”的一枚箭。由此,呈现出从语言层面,对事物之源头回溯,展开诗意之追寻。

善于在虚实层面叙述情感,是杨维松自觉且经验化的一种表达方式。在《奶奶啊,您听我说》一诗中,“村头柿树的脑袋摇晃得头发蓬乱/那声音如同山妖的咒语/奶奶啊,您听我说/这只是我眼睛看到的,它们并不可怕/可怕的是心中哀痛的烈火尚未熄灭”,诗人极为巧妙地以“山妖的咒语”和“心中哀痛的烈火”这两个秩序,确认隔空的对话空间,对隔辈的亲人传达情感叙述。

而《奔丧》一诗,在伤悲、挣扎表述中,一种倔强的生命意识的感知与体悟得以凸显,原初生命意识、残酷现实和强烈的现实主义倾向在诗中交织着:“奔丧、跪棚、出棺/三个动词就了结了人的一生//从此,那个拄着棍子的中年妇女/再也不会出现在聊家长里短的人群中/从此,生死相离,阴阳相隔/留下的,只有棺材上的照片/还有,她的朴实和憨厚”。诗人杨维松极力克制文字,以平缓的语调,使我们沉缓冷静。诗中基本无长句难句,亦无复杂修辞之运用,甚至具有口语化特征。然而,这种貌似不动声色、如唠家常般的文字,却将读者引至情感之高峰。沉痛压抑的气氛如坠深渊,令读者如鲠在喉。

接着,“出殡路上,我闭上眼睛/试着聆听杂乱无章的哭丧声/只想数清,这哭丧声中有多少哀鸣”,依旧是以白描之手法记叙这场生死离别。“徒劳后,睁开眼睛的刹那/我看见,一个拄着棍子的男子在路边/神态也是那么的哀怨/除此之外,再无别的表情/面部沟壑,除了深/还是深,没有深深浅浅/但,我依然敢断定/他就是小时候经常欺负我们的‘安粪’/不同的是,身边多了一根棍子或拐杖。”从上半段营造的悲痛压抑的氛围,切换至下半段遇到“小时候经常欺负我们的安粪”,他的“神态也是那么的哀怨”,“不同的是,身边多了一根棍子或拐杖”,这蒙太奇般的切换,画面感浓烈。“安粪”的“哀怨”出场,“身边多了一根棍子或拐杖””暗合了在网络上流传甚广的一句话:“假如这个世界堕入黑暗,那么,吹灭最后一盏灯的,不是坏人的嚣张气焰,而是好人的忍气吞声。”我们读者似乎在重拳之下遇到一双来安抚的手,或者像在哀鸣之后又听到清脆的鸟鸣,而分不清是哀大于痛,还是痛大于哀。诗人的语调如此冷静,仿若有意克制,却无雕琢的痕迹。人世间的暗流涌动,悲欢离合的澎湃汹涌,勾勒得如此清晰、悲悯,甚至残酷。

掩卷之际,不自觉地感伤起来。这感伤,不仅仅是因为文本中的意向的强化,语辞的张力。在大时代背景中,“不在而在,在又不属于”的游离间,与我们生命的过往、生活体验的重合,让我仿佛揭开了自己的伤口又重新穿越在往事中。那强烈的现场感和浓郁的沉重感,简直将我隐喻其中。

读到这里,我们似乎找到了答案:《你是我笔下栖落的燕子》中的“你”,是指什么?“你”就是诗人心中的悲悯,就是以诗歌为日常宗教,就是激活诗人精神世界的矿源。

诗人杨维松,在日常中积累着他的诗歌骨骼和个体的温情,在真实中体现细腻,在疏离中紧张,在情感中强化真切。他的诗通过个体体验所呈现的的生活痛感,恰恰是对大时代背景里渗出的汇入江河湖海的“咸涩”的水滴。这水滴是有着上游、中游和下游的,是对时代述说、谏言和箴言,时代的书写,是碎片化也是多元化的书写。他以质朴的沂蒙精神,用分行的文字记录下了他所路过的人间的点点滴滴。这点点滴滴中有无数个你,像一只燕子,在山间小径,在都市黄昏,向我们款款飞来。