□ 刘平安

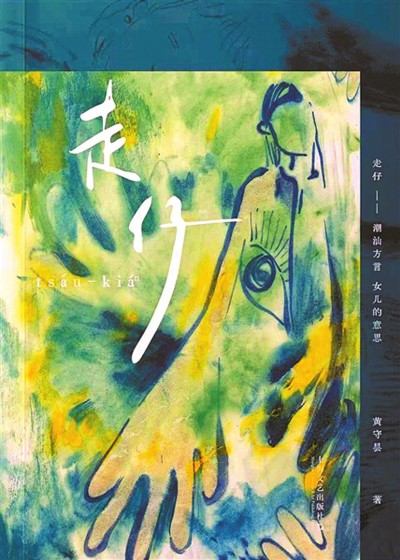

新锐小说家黄守昙短篇小说集《走仔》,短篇语言简洁、准确、有腔调、有质感,故事推进干脆利落,节奏张弛有度。但在清晰、客观的讲述下,显现出的是人与人之间某种无法跨越的巨大罅隙。

《手套之家》《鱼王祭》讲述内外呈现出迥然相异的两个面相。《手套之家》全家出门就餐,忽然碰到熟人聊天“我们家三个男人,就站在一旁,等着,一直等到对方不好意思了,母亲才回到我们的队伍中来。”“我们更习惯沉默,在餐厅也是。母亲是‘话筒’的唯一执掌人。”《鱼王祭》孤僻的阿河被来水的热情打动,两人放学一起回家,偶遇来水的社会帮派大哥,带头大哥正在欺负阿河“来水只是观望着,像是不知道帮谁好”。这两则短篇,在外部叙事层面,前者描述家庭聚餐后者讲述朋友相约放学,固然呈现出某种脉脉温情,但在故事主人公层面,“我们家三个男人”始终与母亲隔了一层,阿河与来水也不曾相互交心。在叙事的巨大裂缝中,似乎宣告人与人不可能产生全然的亲密关系,他人始终是异己的他者,是一个不可知的存在。

《走仔》吴文霞是家中二女儿,不想结婚,母亲总逼她结婚,过年家族聚会“吴文霞坐在椅子上,就好像坐在受审席上”被母亲各种责骂。母亲在病中向吴文霞坦露“有一次家里收到一封信,可惜她字识不了几个,只看到抬头是亲亲的。”“信里的话不多,但爱字出现了好多次。署名是尾珊。”吴文霞心想“那你还要我嫁给男人”碍于母亲的病她并未说出口。母女之间仍现裂隙,似乎永远无法沟通。

《疯女》则聚焦女性群体内部的撕裂。混混斗金拐卖了个疯女人回到和庄村,并且这个疯女人怀上了斗金的孩子。村子的女人“眼见斗金走进了,却没有一个人打招呼”斗金也没打招呼,“对于被忽视,女人们先是庆幸,后来又有些不悦,盯着两人的背影,尤其是斗金还牵着那女人的手”在这个表象下,其实更多的是对斗金女人能被斗金呵护的嫉妒。当斗金丢下孤儿寡母“跑路”后,村中的男人便借接济疯女人之口,与疯女人发生关系。“一些女人早就怀疑自己的丈夫不忠,只是万万没料到那一头是她,她凭什么?”于是关于疯女人的传言从“她小时候烧坏脑子,很可能并非实话”转变为她是“一个颇有手段的狐狸精”“看着疯傻,其实厉害着呢。”可是“和庄村的夫妻生活非常惨淡”女人们“不得不挑起生活的担子,变得更加果断和粗糙”同是遭遇不幸命运的女性,却对另一位更不幸的女性嗤之以鼻。

《跨界》则将焦点对准自我的撕裂。冯先生不忠,喜欢上了一个女画家,冯太太在丈夫去世后,内心的波澜再次被唤醒。她与郑先生同是已婚同事,一次与郑先生对唱,她对郑先生产生了单相思,小说当中大段大段的内心独白,展现出了冯太太内心痛苦的拉扯,“不知道为什么,自从冯先生死了,她就没有和郑先生再唱过,两个月了,难道寡妇不可以褪去她的丧服吗?”她不禁感到气愤,想到丈夫可以不忠自己却不能吗? 可是强烈的情感终究让步给了理性,她清楚“是该欲拒还迎,还是欲言又止,分寸把握多一分少一分都会出问题。”她按捺住自己的真实感受,和郑先生始终维持着普通同事的关系。情绪始终处于一种不稳定的状态,展现出自我感性和理性分裂的两个面向。

在余下的几篇小说中,人与人、人与群体、自我与自我仍然处于一种分裂的状态之中,展现出沟通失效后,一种孤独的状态。然而对罅隙的描写,实际上是对联结、整体、对话的唤寻,对人与人沟通理解的期待与渴望。