编者按

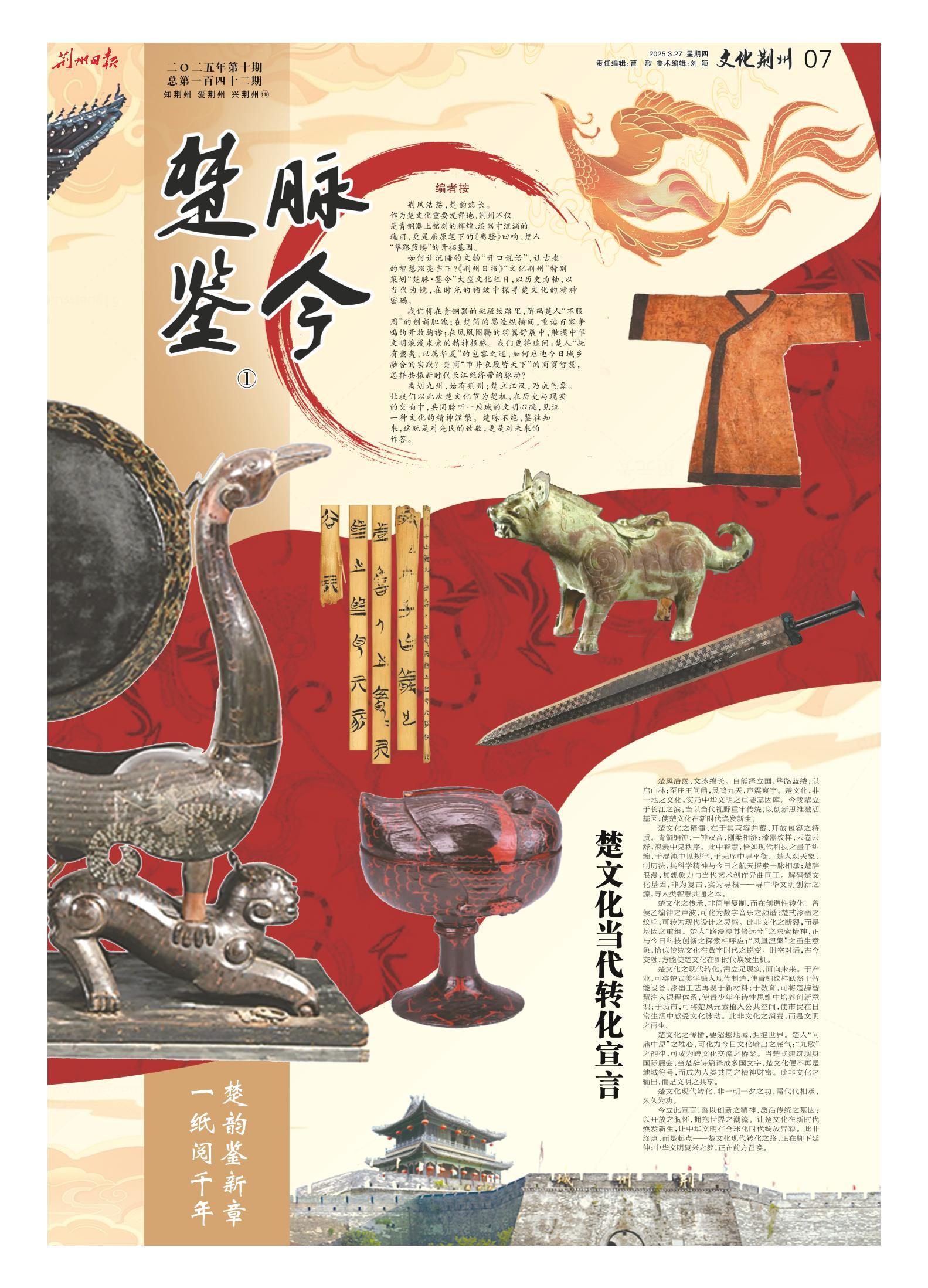

荆风浩荡,楚韵悠长。作为楚文化重要发祥地,荆州不仅是青铜器上铭刻的辉煌、漆器中流淌的瑰丽,更是屈原笔下的《离骚》回响、楚人“筚路蓝缕”的开拓基因。

如何让沉睡的文物“开口说话”,让古老的智慧照亮当下?《荆州日报》“文化荆州”特别策划“楚脉·鉴今”大型文化栏目,以历史为轴,以当代为镜,在时光的褶皱中探寻楚文化的精神密码。

我们将在青铜器的斑驳纹路里,解码楚人“不服周”的创新胆魄;在楚简的墨迹纵横间,重读百家争鸣的开放胸襟;在凤凰图腾的羽翼舒展中,触摸中华文明浪漫求索的精神根脉。我们更将追问:楚人“抚有蛮夷,以属华夏”的包容之道,如何启迪今日城乡融合的实践? 楚商“市井衣履皆天下”的商贸智慧,怎样共振新时代长江经济带的脉动?

禹划九州,始有荆州;楚立江汉,乃成气象。让我们以此次楚文化节为契机,在历史与现实的交响中,共同聆听一座城的文明心跳,见证一种文化的精神涅槃。楚脉不绝,鉴往知来,这既是对先民的致敬,更是对未来的作答。

楚风浩荡,文脉绵长。自熊绎立国,筚路蓝缕,以启山林;至庄王问鼎,凤鸣九天,声震寰宇。楚文化,非一地之文化,实乃中华文明之重要基因库。今我辈立于长江之滨,当以当代视野重审传统,以创新思维激活基因,使楚文化在新时代焕发新生。

楚文化之精髓,在于其兼容并蓄、开放包容之特质。青铜编钟,一钟双音,刚柔相济;漆器纹样,云卷云舒,浪漫中见秩序。此中智慧,恰如现代科技之量子纠缠,于混沌中见规律,于无序中寻平衡。楚人观天象、制历法,其科学精神与今日之航天探索一脉相承;楚辞浪漫,其想象力与当代艺术创作异曲同工。解码楚文化基因,非为复古,实为寻根——寻中华文明创新之源,寻人类智慧共通之本。

楚文化之传承,非简单复制,而在创造性转化。曾侯乙编钟之声波,可化为数字音乐之频谱;楚式漆器之纹样,可转为现代设计之灵感。此非文化之断裂,而是基因之重组。楚人“路漫漫其修远兮”之求索精神,正与今日科技创新之探索相呼应;“凤凰涅槃”之重生意象,恰似传统文化在数字时代之蜕变。时空对话,古今交融,方能使楚文化在新时代焕发生机。

楚文化之现代转化,需立足现实,面向未来。于产业,可将楚式美学融入现代制造,使青铜纹样跃然于智能设备,漆器工艺再现于新材料;于教育,可将楚辞智慧注入课程体系,使青少年在诗性思维中培养创新意识;于城市,可将楚风元素植入公共空间,使市民在日常生活中感受文化脉动。此非文化之消费,而是文明之再生。

楚文化之传播,要超越地域,拥抱世界。楚人“问鼎中原”之雄心,可化为今日文化输出之底气;“九歌”之韵律,可成为跨文化交流之桥梁。当楚式建筑现身国际展会,当楚辞诗篇译成多国文字,楚文化便不再是地域符号,而成为人类共同之精神财富。此非文化之输出,而是文明之共享。

楚文化现代转化,非一朝一夕之功,需代代相承,久久为功。

今立此宣言,誓以创新之精神,激活传统之基因;以开放之胸怀,拥抱世界之潮流。让楚文化在新时代焕发新生,让中华文明在全球化时代绽放异彩。此非终点,而是起点——楚文化现代转化之路,正在脚下延伸;中华文明复兴之梦,正在前方召唤。