□ 张卫平

编前语

越王勾践剑的出土,不仅揭开了春秋时期吴越铸剑技术的神秘面纱,更映射出楚国通过技术移民实现文化融合与军事崛起的智慧。楚国以武力兼并吴越后,通过“迁其重器,俘其巧工”的策略,将吴越工匠的复合铸造技艺引入荆楚大地,历经仿制、引进与创新三阶段,最终锻造出兼具吴越精工与楚地特色的青铜剑,推动军事工业跨越式发展。这段历史启示我们:真正的强大源于开放包容的人才战略与技术融合。今日荆州,或可借鉴楚人“外求诸人,内求于己”的智慧,打造现代“技术移民特区”,以古今对话之姿,重铸城市创新发展的辉煌。

在荆州,几乎没有人不知道“越王勾践剑”,无论是荆州博物馆里陈列的四把越王刽,还是执荆州文创产品之牛耳的高仿真越王勾践剑,都有着非常高的知名度。甚至,在征集荆州文化标识物时,“越王勾践剑”的呼声也很高。其实,“越王勾践剑”对于荆州的意义,早已超出了青铜宝剑的本身,而成为楚国技术移民史的见证者。

1965年冬天,在荆州望山楚墓群的考古发掘现场,一把沉睡千年的宝剑破土而出,震撼了整个中国考古学界。“越王勾践剑”的横空出世,不仅披露了一段尘封已久的历史传奇,更是揭开了吴越青铜兵器制造技术的神秘面纱,牵出了楚国与吴越技术移民融合这一隐匿于岁月长河中的精彩篇章。

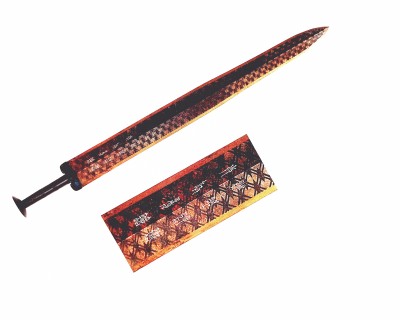

越王勾践剑,春秋,长55.6厘米。1965年荆州望山1号墓出土,湖北省博物馆藏。

剑身近格处刻有二行八字错金鸟篆铭文:“越王鸠浅(自乍用剑)。”“鸠浅”,即越王勾践,为春秋时期越国君主勾践所佩之剑。剑身向外翻卷作圆箍形,内铸有11道同心圆。剑格宽4.6厘米,正面用蓝色琉璃,背面用绿松石镶嵌成美丽花纹,满饰黑色菱形几何纹饰。此剑历经2400余年,刃部仍锋利无比,试之能将16层白纸划破,有着“天下第一剑”的美誉。

青铜兵器溯源 吴越匠人的楚地西迁

古代,一件兵器的发明与创新,往往决定一场战争的胜负。正因如此,周朝各诸侯国君都期望手中的刀剑更加锋利。越王剑,就是其中最具杀伤力的神兵利器,是青铜剑锻造的极至。

春秋时期,楚国青铜兵器制造水平,在很长一段时间内都远远落后于吴越地区。彼时的吴越,青铜剑以工艺精良闻名于世,剑刃削铁如泥,剑身纹饰精美绝伦。与之相比,楚国早期的青铜剑就显得粗糙简陋了。荆州望山楚墓出土的“越王勾践剑”,历经2400年的岁月洗礼,依旧寒光逼人,剑身的菱形暗格纹、独特的铜锡配比等工艺,与当阳赵家湖楚墓出土的早期楚剑粗糙形制形成非常鲜明的对照。

文史资料显示,“吴越兵器制造技术空前绝后”。用古代兵器史学家的话来说,在荆州等地出土的吴越君王宝剑与矛证明,吴越生产的青铜兵器“是世界青铜文化史登峰造极之作”。因此,春秋时期,上至天子,下至诸侯,无不以拥有一把吴越青铜剑为荣。

楚人尚武,是楚文化中最为显著的特点之一。爱剑,是楚人尚武精神的具体体现。公元前333年,当楚国大军的铁蹄踏上吴越大地时,楚人在吴越之地大肆搜罗铸剑名师和名剑。于是,楚人将吴越两国的青铜兵器抢劫一空。从荆州出土的五代越王剑与吴王夫差矛,就以实物证实了历史文献的记载。

楚人对吴越宝剑的渴求,实际是对吴越工匠铸剑工艺的渴求。楚国强虏吴越工匠之事,犹如二战时美国用武力“招揽”德国工程师一样。正是在德国工程师帮助下,美国导弹技术突飞猛进,并且催生了原子弹。楚国也一样,在用武力吞并吴越后,也冶铸出一大批“陆斩犀兕,水截蛟龙”的名剑,成为春秋末期产剑名地。

楚国早期的青铜剑,非常明显地模仿了吴越“扁茎无格”的形制,由于刃部易折,实战性方面大打折扣。直到楚国以“拿来主义”为技术路线,才一举突破技术瓶颈,生产出独特的“楚式剑”。对此,清华简《系年》揭示,楚国通过“迁其重器,俘其巧工”的策略,将绍兴的越人铸剑师迁至荆州纪南城西南的“冶父”作坊区。这些铸剑师,怀揣精湛的技艺与宝贵的经验,在异国他乡继续传承和发展铸剑技术,从而使楚国军事工业得到突破性发展。楚惠王灭越(前334年)后,湖北荆门包山楚墓出土的铜剑已普遍采用越式复合铸造法。

在论及楚国青铜器制造业发展时,楚学大师张正明先生曾以“外求诸人而博采众长,内求于已而独创一格”予以概括。楚国的青铜剑乃至青铜器的铸造技术就是这样后来居上,使之成为支撑美仑美奂楚文化高崇邃宇的六大支柱之一。

因此,楚国这一兵器制造技术创新的巨大飞跃,其实就是一段残酷而充满智慧的人才争夺史。

技术融合裂变效应 从模仿、复制、创新到军事霸权西迁

当然,楚国“引进”吴越铸剑技术人才后,并非简单“拿来”进行复制,而是开启了创新与融合的阶梯式进化历程。在融合与创新中,楚国的青铜剑制造经历了三个历史阶段:

仿制期(前6世纪)。开始,楚国只是根据作战缴获的吴越剑进行仿制。只是,聪明的楚国工匠在仿制时也会加入自己思想,考古发现的襄阳余岗楚墓出土的吴式剑,在剑首上就有楚地特色的圆饼形装饰。这一细微改变,恰似楚国工匠在引进吴越技术初期的谨慎探索,他们在吸收外来技术的同时,不忘保留自身文化特色,为后续深度融合埋下了伏笔。

引进期(前5世纪)。从荆州雨台山楚墓群里出土的越式剑范,标志楚国已掌握了吴越铸剑的核心技术。出土的同时期楚简中的“吴师”与“越工”等职业称谓的出现,则表明了楚国不仅在技术引进上取得了实质性进展,还在管理与组织层面上进行了相应调整,为技术的进一步融合发展提供了组织保障。

创新期(前4世纪)。楚国工匠将中原失蜡法铸造技术与吴越的铸剑工艺相结合,创新出“窄镡宽刃”的独特形制。长沙子弹库帛画中的武士佩剑,已完全呈现出楚化风格。这不仅是技术上的成熟,更是文化融合的生动体现。可见,楚国在保留吴越原有的技术优势的基础上,深度融入自身文化特色与理念,创造出了全新的武器形制。

通过对楚剑与吴越剑比对分析,会发现其剑身形制犹如孪生兄弟。后来,楚人经过不懈努力,楚国又将青铜刽的铸造技术推向一个崭新阶段。这种技术的转化,给楚人带来惊人的效益。湖北鄂州战国冶铁遗址显示,楚国铁器生产率较吴越时期提升了300%。

吴越铸剑师的技术移民,为楚国带来先进的兵器制造技术,引发楚国整个军事工业的深刻变革,使其得以在军事上称霸一方。强大的军事工业基础,支撑起楚国“地方五千里,带甲百万”的战国格局。

不过,当青铜剑在战场上尽展风流之时,钢铁剑也悄然登上战争舞台。据公元前250年左右的《旬子·议兵》中说,“楚人鲛革犀兕以为甲,坚固如金;宛钜铁剑,惨如蜂虿”。目前所知年代最早的一把楚国铁剑,出土于长沙一座春秋晚期的楚墓中。考古发现一再证明,楚国是春秋战国时期冶铁业最为发达的地区。到了战国后期,楚国已是青铜剑、钢铁剑并用。

技术移民的文化融合启示 一场跨越千年的文化交流

越王勾践剑在楚地的传奇经历,不仅是技术的融合,更是一场跨越地域与文化的深度交流。吴越铸剑师带着自身的文化与技术来到楚地,与楚国本土文化相互碰撞、交融。他们不仅传授铸剑技艺,还将吴越文化元素融入楚国兵器制造。而楚国以其开放包容的姿态,接纳这些外来技术与人才,将之与自身文化相结合,创造出更加辉煌的文化成果。

这种文化融合思想,在荆州出土的其他文物中也有着比较深刻的体现。

荆州,可以从越王勾践剑中汲取宝贵智慧,为当代人才战略提供有益借鉴。

当年,楚国通过“迁其重器,俘其巧工”实现了兵器工业的崛起,今日荆州可借鉴楚国“工尹”制度,设立“技术移民特区”,有针对性地吸引优秀工程师来荆州工作。荆州还可以重建“纪南城冶铸遗址公园”。利用虚拟现实、增强现实等现代技术手段,将传统工艺数字化,让游客与科研人员更直观地了解楚国铸剑技术。以此为依托,培育精密制造产学研基地,吸引高校与科研机构与企业合作,开展精密制造相关研究与开发,为荆州高端制造业培养专业人才。

当年,楚国“铜锡矿——铸坊——武库”的垂直体系,为楚国的兵器工业发展提供了强有力的保障。如今,荆州可以借鉴此经验,打通“江汉平原农产品——华中农高区——预制菜产业园”全链条。加大华中农高区的研发机构建设,吸引更多的高校优秀人才落户荆州,为荆州农产品加工产业提供技术与人才支持,推动荆州农业产业向高端化、智能化方向发展。

当年,楚国“不以族系取士”的用人理念,为人才引进提供了广阔空间。荆州可效仿此智慧:一方面,依托大型企业、高新企业建立院士工作站,借脑借智,培训自己的技术力量;另一方面,实施“候鸟专家”计划,为企业外聘的技术团队提供良好的生活与工作环境,吸引更多优秀人才到荆州工作。通过这种柔性引才方式,提升自身产业竞争力。

真正的崛起并非掠夺资源,而是消化技术、创新技术。从越王剑的菱形纹到今天的半导体光刻线,跨越2400年的启示依然振聋发聩——得人才者得天下,善融汇者成霸权。荆州应以史为鉴,积极实施人才战略,实现经济跨越式发展,重铸楚国的辉煌。

在历史长河中,越王勾践剑宛如一座灯塔,照亮了楚国技术与文化融合的道路。而今天的荆州,正站在历史的肩膀上,汲取着楚先民的智慧,向着更加辉煌的未来昂首迈进。让我们共同期许,在这场跨越千年的文化交流与人才融合的征程中,书写出属于荆州自己的壮丽史诗。