□张卫平

编前语

在荆州博物馆的展厅里,两件非常独特的文物,正静静地诉说着这座城市开放的前世今生——战国“蜻蜓眼”,晶莹剔透中折射楚地工匠汲取异域技术的智慧;东汉人骑骆驼灯,驼铃声声仿佛仍回响在商贸往来的丝绸之路之上。“蜻蜓眼”与“人骑骆驼灯”告诉我们,早在张骞“凿空”西域之前,楚人就已经踏出了一条横贯欧亚的南方丝绸之路。考古学家将其命名为“玻璃之路”。

如今,荆州提出“打造开放型经济新高地”的目标时,这些两千多年前的出土文物,变得鲜活起来、生动起来,它们不仅是历史的见证者,更成为楚文化开放进取、“海纳百川”精神的最佳注脚。

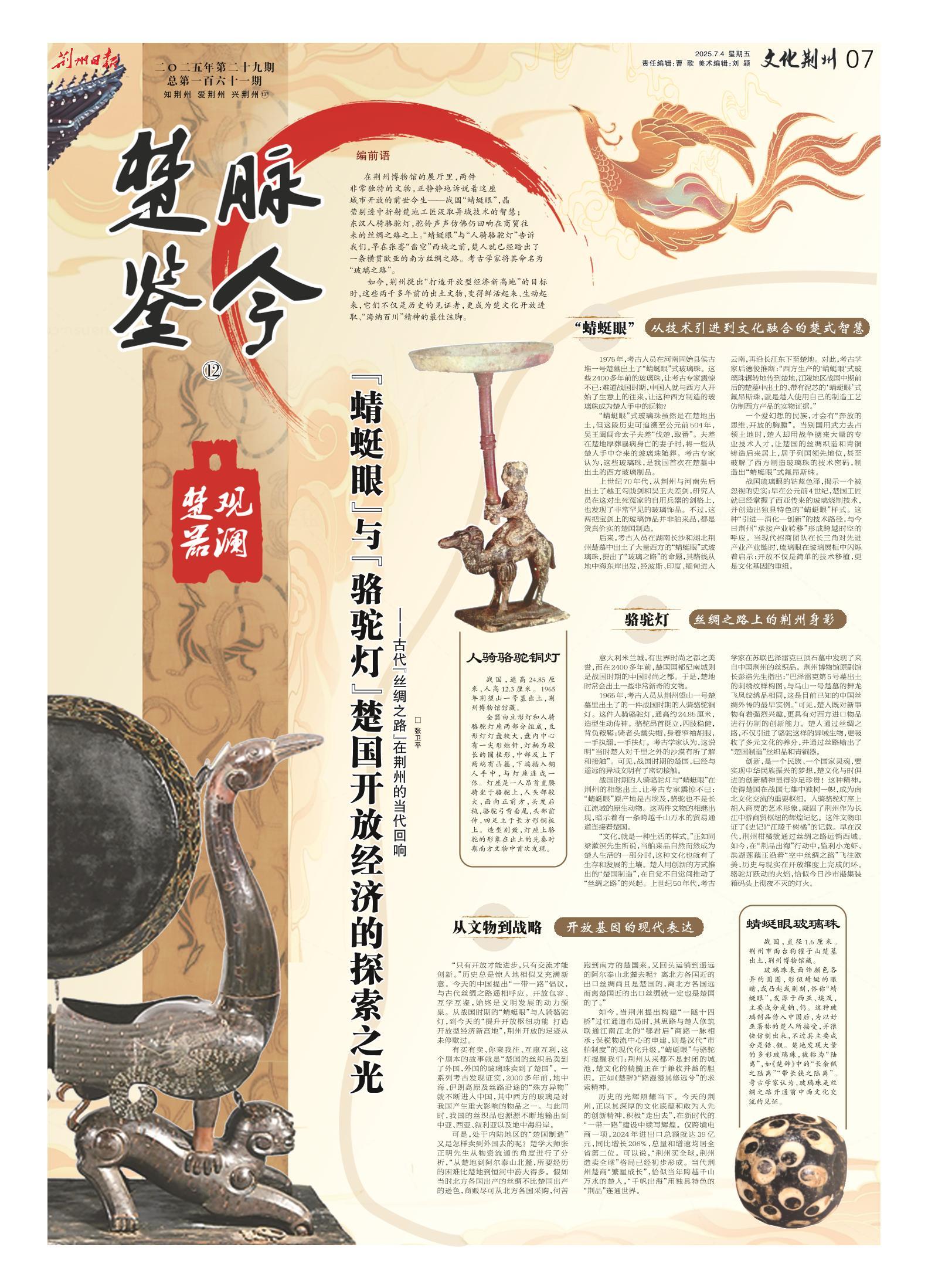

人骑骆驼铜灯

战 国,通高24.85厘米,人高12.3厘米。1965年荆望山一号墓出土,荆州博物馆馆藏。

全器由豆形灯和人骑骆驼灯座两部分组成,豆形灯灯盘较大,盘内中心有一尖形烛钎,灯柄为较长的圆柱形,中部及上下两端有凸箍,下端插入铜人手中,与灯座连成一体。灯座是一人昂首直腰骑坐于骆驼上,人头部较大,面向正前方,头发后梳,骆驼弓背垂尾,头部前伸,四足立于长方形铜板上。造型别致,灯座上骆驼的形象在出土的先秦时期南方文物中首次发现。

蜻蜓眼玻璃珠

战国,直径1.6厘米。荆州市雨台狗獾子山楚墓出土,荆州博物馆藏。

玻璃珠表面饰颜色各异的圆圈,形似蜻蜓的眼睛,或凸起或剔刻,俗称“蜻蜓眼”,发源于西亚、埃及,主要成分是钠、钙。这种玻璃制品传入中国后,为以好巫著称的楚人所接受,并很快仿制出来,不过其主要成分是铅、钡。楚地发现大量的多彩玻璃珠,被称为“陆离”,如《楚辞》中的“长余佩之陆离”“带长铗之陆离”。考古学家认为,玻璃珠是丝绸之路开通前中西文化交流的见证。

“蜻蜓眼”从技术引进到文化融合的楚式智慧

1975年,考古人员在河南固始县侯古堆一号楚墓出土了“蜻蜓眼”式玻璃珠。这些2400多年前的玻璃珠,让考古专家震惊不已:难道战国时期,中国人就与西方人开始了生意上的往来,让这种西方制造的玻璃珠成为楚人手中的玩物?

“蜻蜓眼”式玻璃珠虽然是在楚地出土,但这段历史可追溯至公元前504年,吴王阖闾命太子夫差“伐楚,取番”。夫差在楚地厚葬暴病身亡的妻子时,将一些从楚人手中夺来的玻璃珠随葬。考古专家认为,这些玻璃珠,是我国首次在楚墓中出土的西方玻璃制品。

上世纪70年代,从荆州与河南先后出土了越王勾践剑和吴王夫差剑,研究人员在这对生死冤家的自用兵器的剑格上,也发现了非常罕见的玻璃饰品。不过,这两把宝剑上的玻璃饰品并非舶来品,都是货真价实的楚国制造。

后来,考古人员在湖南长沙和湖北荆州楚墓中出土了大量西方的“蜻蜓眼”式玻璃珠,提出了“玻璃之路”的命题,其路线从地中海东岸出发,经波斯、印度、缅甸进入云南,再沿长江东下至楚地。对此,考古学家后德俊推断:“西方生产的'蜻蜓眼'式玻璃珠辗转地传到楚地,江陵地区战国中期前后的楚墓中出土的、带有泥芯的‘蜻蜓眼’式氟昂斯珠,就是楚人使用自己的制造工艺仿制西方产品的实物证据。”

一个爱幻想的民族,才会有“奔放的思维,开放的胸膛”。当别国用武力去占领土地时,楚人却用战争掳来大量的专业技术人才,让楚国的丝绸织造和青铜铸造后来居上,居于列国领先地位,甚至破解了西方制造玻璃珠的技术密码,制造出“蜻蜓眼”式氟昂斯珠。

战国琉璃眼的钴蓝色泽,揭示一个被忽视的史实:早在公元前4世纪,楚国工匠就已经掌握了西亚传来的玻璃烧制技术,并创造出独具特色的“蜻蜓眼”样式。这种“引进—消化—创新”的技术路径,与今日荆州“承接产业转移”形成跨越时空的呼应。当现代招商团队在长三角对先进产业产业链时,琉璃眼在玻璃展柜中闪烁着启示:开放不仅是简单的技术移植,更是文化基因的重组。

骆驼灯丝绸之路上的荆州身影

意大利米兰城,有世界时尚之都之美誉,而在2400多年前,楚国国都纪南城则是战国时期的中国时尚之都。于是,楚地时常会出土一些非常新奇的文物。

1965年,考古人员从荆州望山一号楚墓里出土了的一件战国时期的人骑骆驼铜灯。这件人骑骆驼灯,通高约24.85厘米,造型生动传神。骆驼昂首挺立,四肢稳健,背负鞍鞯;骑者头戴尖帽,身着窄袖胡服,一手执缰,一手扶灯。考古学家认为,这说明“当时楚人对千里之外的沙漠有所了解和接触”。可见,战国时期的楚国,已经与遥远的异域文明有了密切接触。

战国时期的人骑骆驼灯与“蜻蜓眼”在荆州的相继出土,让考古专家震惊不已:“蜻蜓眼”原产地是古埃及,骆驼也不是长江流域的原生动物。这两件文物的相继出现,暗示着有一条跨越千山万水的贸易通道连接着楚国。

“文化,就是一种生活的样式。”正如同梁漱溟先生所说,当舶来品自然而然成为楚人生活的一部分时,这种文化也就有了生存和发展的土壤。楚人用创新的方式推出的“楚国制造”,在自觉不自觉间推动了“丝绸之路”的兴起。上世纪50年代,考古学家在苏联巴泽雷克巨顶石墓中发现了来自中国荆州的丝织品。荆州博物馆原副馆长彭浩先生指出:“巴泽雷克第5号墓出土的刺绣纹样构图,与马山一号楚墓的舞龙飞凤纹绣品相同,这是目前已知的中国丝绸外传的最早实例。”可见,楚人既对新事物有着强烈兴趣,更具有对西方进口物品进行仿制的创新能力。楚人通过丝绸之路,不仅引进了骆驼这样的异域生物,更吸收了多元文化的养分,并通过丝路输出了“楚国制造”丝织品和青铜器。

创新,是一个民族、一个国家灵魂,要实现中华民族振兴的梦想,楚文化与时俱进的创新精神显得弥足珍贵! 这种精神,使得楚国在战国七雄中独树一帜,成为南北文化交流的重要枢纽。人骑骆驼灯座上胡人商贾的艺术形象,凝固了荆州作为长江中游商贸枢纽的辉煌记忆。这件文物印证了《史记》“江陵千树橘”的记载。早在汉代,荆州柑橘就通过丝绸之路远销西域。如今,在“荆品出海”行动中,监利小龙虾、洪湖莲藕正沿着“空中丝绸之路”飞往欧美,历史与现实在开放维度上完成闭环。骆驼灯跃动的火焰,恰似今日沙市港集装箱码头上彻夜不灭的灯火。

从文物到战略开放基因的现代表达

“只有开放才能进步,只有交流才能创新。”历史总是惊人地相似又充满新意。今天的中国提出“一带一路”倡议,与古代丝绸之路遥相呼应。开放包容、互学互鉴,始终是文明发展的动力源泉。从战国时期的“蜻蜓眼”与人骑骆驼灯,到今天的“提升开放枢纽功能 打造开放型经济新高地”,荆州开放的足迹从未停歇过。

有买有卖、你来我往、互惠互利,这个剧本的故事就是“楚国的丝织品卖到了外国,外国的玻璃珠卖到了楚国”。一系列考古发现证实,2000多年前,地中海、伊朗高原及丝路沿途的“殊方异物”就不断进入中国,其中西方的玻璃是对我国产生重大影响的物品之一。与此同时,我国的丝织品也源源不断地输出到中亚、西亚、叙利亚以及地中海沿岸。

可是,处于内陆地区的“楚国制造”又是怎样卖到外国去的呢? 楚学大师张正明先生从物资流通的角度进行了分析,“从楚地到阿尔泰山北麓,所要经历的困难比楚地到恒河中游大得多。假如当时北方各国出产的丝绸不比楚国出产的逊色,商贩尽可从北方各国采购,何苦跑到南方的楚国来,又回头运销到遥远的阿尔泰山北麓去呢? 离北方各国近的出口丝绸尚且是楚国的,离北方各国远而离楚国近的出口丝绸就一定也是楚国的了。”

如今,当荆州提出构建“一隧十四桥”过江通道布局时,其思路与楚人修筑联通江南江北的“鄂君启”商路一脉相承;保税物流中心的申建,则是汉代“市舶制度”的现代化升级。“蜻蜓眼”与骆驼灯提醒我们:荆州从来都不是封闭的城池,楚文化的精髓正在于兼收并蓄的胆识。正如《楚辞》“路漫漫其修远兮”的求索精神。

历史的光辉照耀当下。今天的荆州,正以其深厚的文化底蕴和敢为人先的创新精神,积极“走出去”,在新时代的“一带一路”建设中续写辉煌。仅跨境电商一项,2024年进出口总额就达39亿元,同比增长206%,总量和增速均居全省第二位。可以说,“荆州买全球,荆州造卖全球”格局已经初步形成。当代荆州楚商“繁星成长”,恰似当年跨越千山万水的楚人,“千帆出海”用独具特色的“荆品”连通世界。