□ 余大中

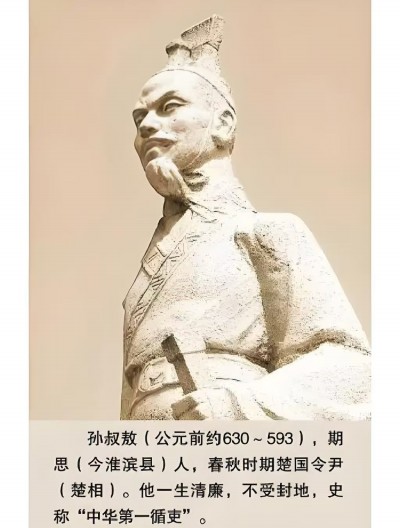

楚庄王在位23年(公元前613年-公元前591年)期间,先后任用斗般(字子扬)、斗椒(字子越,一字伯棼)、虞丘(字子桱,号虞丘子)、蒍敖(名敖,字孙叔)、子佩等五位令尹(一说为六人,另一人待考证)。其中,孙叔敖是我国历史上著名的贤相,司马迁撰写《循吏列传》时,将他列为首位。《韩诗外传》《列女传·樊姬》记载“孙叔敖治楚,三年而楚国霸”;桓谭《新论·国是》亦言“孙叔敖相楚,期年而楚国大治,庄王以伯”。可见孙叔敖担任令尹时政绩最为突出,辅佐楚庄王成就辉煌霸业。

汉代刘向《新序·杂事一》记载,孙叔敖年少时,一次外出游玩,看见一条两头蛇,便将蛇杀死后埋入地下。回到家中,他不禁哭泣起来。母亲询问缘由,孙叔敖答道:“我听说见到两头蛇的人会死去,刚才我见到了它,恐怕很快就要离开母亲了。”母亲问:“那条蛇现在在哪里?”孙叔敖说:“我怕别人再见到它遭殃,就把它杀死埋掉了。”母亲安慰道:“积阴德的人,上天会用福分回报他,你不会死的。”孙叔敖埋蛇的具体位置,在今荆州市江汉北路与长港路交汇处的东北侧,如今此地名为“蛇入山”。

孙叔敖担任令尹,与楚庄王夫人樊姬和前任令尹虞丘密切相关。楚庄王时期,虞丘担任令尹十余年,是任期最长的令尹。刘向《楚庄樊姬》记载,樊姬得知丈夫宠信虞丘,心中喜忧参半。她对楚庄王说:“虞丘称得上聪明人,却未必是忠臣。他担任楚国令尹多年,除了子弟宗族亲戚,从未举荐过贤才,也未罢免过不贤之人,难道忠臣是这样的吗? 不举荐贤德之士,就是不忠;不知他人贤能,就是不智。”第二天上朝时,楚庄王将樊姬的话告知虞丘,虞丘随即举荐孙叔敖接任令尹。

司马迁在《史记·循吏列传》中首次系统记载了孙叔敖等循吏的事迹,将其定义为“奉法循理,无所变更,百官自正”的典范。楚庄王曾认为原有钱币太轻,下令改铸大钱,百姓使用起来颇为不便。孙叔敖劝谏后,楚庄王同意恢复旧币制。楚国民俗喜好乘坐矮车,楚庄王认为矮车不便于驾驶,想下令改高车制。孙叔敖建议:“政令频繁出台,百姓会无所适从。请让乡里人加高门槛,乘车者多为有身份的人,他们不会为过门槛频繁下车,自然会把车造高。”楚庄王采纳了这一建议,半年后,百姓的车子都自行加高了。孙叔敖无需强制下令,百姓便自然顺从,只因身边人先效仿他的做法,其他人也随之效法。

孙叔敖注重兴修水利工程。《淮南子·人间训》记载,他出任令尹前就“决期思之水,而灌云雩之野”,主持修建了我国古代著名水利工程“期思陂”。《皇览》记载,他任令尹后“或曰孙叔敖激沮水作云梦大泽之池也”,在沮水、漳水下游继续兴修水利,为以郢都为中心的农业灌溉带来极大便利。另据《七国考·楚食货》记载:“孙叔敖为楚相,截汝坟之水,作塘以溉田,民获其利。”至此,楚国南部的沮漳水流域、北部的汝水流域都兴修了水利工程,形成南北贯通的灌溉网络。

孙叔敖还精选军政典令,推行军事改革。《左传·宣公二十年》记载,在行军布阵时,右军依将军车辕所向进退,左军负责采集草藤以备宿营,前军探查道路并以旌旗为标志告知后军以防不测,中军制定谋略,后军以精兵殿后;百官各树旌旗以表明地位与职司,并依此行动。通过这样的改革,孙叔敖将军队分为五个部分,分工明确、各司其职、组织严密、作战灵活,实现“军政不戒而备”,极大提升了军队战斗力。

在执政过程中,孙叔敖重视法治。据《说苑·至公》记载,曾推荐他担任令尹的虞丘,其家人触犯法律后,孙叔敖不徇私情,“执而戮之”。虞丘对此反而欣慰,称赞孙叔敖“奉国法而不党,可谓公平”。

《说苑·卷十》记载,孙叔敖就任令尹后,官吏和百姓都来祝贺,却有一位老人前来吊唁。孙叔敖接见老人并请教指教,老人说:“身份显贵却对人傲慢,百姓会疏远他;地位尊崇却擅权专政,国君会厌恶他;俸禄丰厚却不知满足,灾祸会降临他。”孙叔敖拜了两拜说:“我愿意聆听更多教诲。”老人叮嘱:“地位越高,态度越要谦逊;官职越大,处事越要谨慎;俸禄已丰,就不应索取分外财物。您坚守这三条,便足以治理楚国了。”

孙叔敖一生清廉,多次坚决推辞楚庄王的赏赐,家中毫无积蓄,妻儿不穿丝帛,连马匹都不喂粮食。先秦佚名《慷慨歌》唱道:“贪吏常苦富,廉吏常苦贫。独不见楚相孙叔敖,廉洁不受钱。”公元前593年,孙叔敖患疽病去世,身为楚国令尹却家徒四壁,连棺木都未准备。他死后,儿子穿着粗布破衣,靠打柴度日。