□ 记者 胡威虎

习近平总书记在湖北考察时强调,要继续加强考古研究,提高文物保护水平,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚实支撑,让中华文明瑰宝永续留存、泽惠后人。

作为全国最大的简牍保护中心,荆州文物保护中心不断攻克新技术,让古老的简牍重获“新生”。

践行总书记嘱托 我们在行动

一大早,在荆州文保中心简牍修复室内,来自清华大学出土文献研究与保护中心、荆州博物馆、荆州文保中心的学者专家正在对新扫描的荆州秦家咀出土战国竹简文字展开讨论。这样每天一次的“头脑风暴”,已经持续了三四个月。

解读竹简,并非易事。荆州秦家咀M1093楚墓是目前出土战国楚简数量、文字最多的墓葬,共3900多枚竹简、约30000字,内容涉及先秦“书”类、“语”类、诸子、数学、医药等多个领域。为了求证精准,专家们对每一个字都反复推敲。

“哪些字是通假字,哪些字是它的传抄错误,哪些是笔误,这些都需要我们十分精细地辨别。”荆州博物馆馆员赵晓斌介绍,“有些字可能要经过几代学者反复论证,才能得到基本结论。”

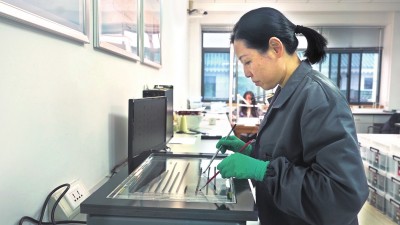

对竹简内容字斟句酌,对竹简的修复更是精密细致。秦家咀楚墓战国楚简能在地下保存至今,靠的是饱水缺氧的环境。文物出土后如同煮得软烂的面条,要将这些“面条”一根根剥离,再整理、脱色、脱水、包装,每一步都需要小心翼翼。

“出土时用竹签子,一点一点地进行分离。如果用力过大过猛,它就会断。首先自己的手要稳,臂力够了,手就不抖了。每天都是弓着腰工作,一天差不多揭四五十根,两三千根要揭一个月。”荆州文保中心简牍修复室负责人史少华说。

脱色、脱水,是简牍修复中最关键的两道工序。为攻克材料难题,荆州文保中心文物修复团队进行了成千上万次实验,终于找到有效方法和药剂,解决了修复出土饱水竹木简牍类文物存在的饱水、变色、糟朽、干缩变形等难题。近年来,荆州文保中心完成了长沙走马楼三国吴简、湘西里耶秦简、荆门郭店楚简等重要文物抢救项目,帮助全国80%以上的饱水简牍“复活”,数量多达13万枚。“慢慢地一笔一画将这些字洗出来,就会觉得是在和那个时候的人对话,古人的智慧,是我们可以学习和传承的。”荆州文保中心简牍修复室工作人员曾令珊说。

如今,越来越多年轻人加入简牍修复的行列,文保工作者们深知,自己手里的不只是几只简、几个字,而是泱泱中华文明的一筋一脉。他们拂去的,是厚重的历史尘埃,留存的是中华千年文脉。

荆州文保中心党支部书记、主任方北松说:“这些简牍是令人敬畏的珍贵文物,我们将通过简牍修复工作竭力做好文化传承。”