颜真卿,作为唐代书法革新的关键人物,其书法以雄浑壮阔、刚正端严之姿,重塑了书法审美范式,成为后世研习的典范。颜真卿与荆州,看似偶然的历史交汇,实则蕴藏着深厚的文化因缘。从颜氏家训的精神传承,到三次与荆州的命运邂逅,再到千年书风的绵延影响,这位唐代书坛巨匠与荆楚大地结下了不解之缘。本文通过家风溯源、历史际会与艺术传承三条脉络,揭示颜真卿雄浑书风背后潜藏的地域文化基因,展现一位书法宗师与一方水土的永恒对话。

缘起:家风的溯源与传承

回望历史,我们可以发现:政治特权与财富累积只是维持家族的短暂繁荣,而真正保证家族门第长盛不衰的则是构建坚实的精神内核,延续优良的家风。颜真卿的成就与世家传统有着密切的关联,其恪守儒家道义、刚烈的性格以及精妙的书法造诣都可以在他的祖上找到渊源。

颜真卿出身名门望族,童年时代虽家境清贫,但在家庭的熏陶和长辈的悉心教导下,养成了忠正刚直、坚贞不屈、勤奋好学的品格,同时,祖辈们的治学风范和高尚品德也在不断激励着他前行,对颜真卿的品格为人起到了潜移默化的影响。颜真卿的家族渊源可在为其亡父所撰的《颜惟贞家庙碑》中略窥一二。

“洪惟累祖之耿光丕业,有若子泉、弘都之德行,巴陵、记室之书翰,特进、黄门之文章,秘监、华州之学识,肇自鲁国,格于胜代。”

从字里行间中,我们可以感受到颜氏祖先在道德、功业、学问、艺术等方面所取得的建树,以及颜真卿对祖先们的尊崇与敬仰。我们不妨选择几位,略作介绍:

巴陵,即颜腾之,颜真卿九世祖,曾任巴陵太守,以草书名世,因书有风格,见称于梁武帝《草书评》。

记室,即颜协,颜真卿六世祖,曾任湘东王国常侍,又兼府记室,年少时有才识,博涉群书,尤工于草隶,当时荆、楚间碑碣,大都出于他的手笔。

黄门,即颜之推,颜真卿五世祖,曾任黄门侍郎。颜之推最初在南朝梁出仕,金陵被攻破后,梁元帝萧绎在江陵即位称帝,任命颜之推为散骑侍郎,掌管上奏和任免官员等事务。后来西魏的军队攻破江陵,颜之推不想在西魏做官,便趁着机会前往北齐。

通过爬梳史料,可以发现,颜氏一族本是江南大族,活跃在荆州等地并担任官职,颇有建树。由于政局动荡,至五代颜之推时,随家赴长安,在京兆地区开枝散叶。

除了祖辈们治学风范的激励,颜之推所著的《颜氏家训》更是以文字的形式,系统且全面地记录了修身、治家、为学以及文化等多方面的经验,对颜真卿的成长起到了引导作用。颜之推在《颜氏家训》中所言:“先君先夫人皆未还建邺旧山,旅葬江陵东郭。”可以看出《颜氏家训》虽创作于北方,然其汇聚了颜氏家族在江南两百多年的文化积淀,其中亦蕴含着荆州地域文化的滋养与家族精神的传承,因此,颜真卿虽出生于京兆,但是他的祖上却与荆州有着千丝万缕的联系。

际会:颜真卿与荆州的历史邂逅

“臣真卿言,伏奉二十七日,恩制,除臣江陵尹,兼御史大夫,充荆南节度,观察处置使,宠命自天,战荷无地。中谢。窃以荆南巨镇,江汉上游,右控巴蜀,左联吴越,南通五岭,北走上都。寇贼虽平,襟带尤切,虽叔子仁德,元凯智囊,居之犹或病诸,过此岂宜滥据! 祗承睿顾,伏深惭惕。无任感戴屏营之至。”

这篇《谢荆南节度使表》是颜真卿被任命为荆南节度使时向皇帝所作的谢表,除了循例感戴皇恩外,还指出了江陵地理位置的重要性。虽因故未能履任,错过了与荆州实际的交集任职,然考诸史籍,颜真卿曾三次“邂逅”荆州,其生平与荆州形成三次历史性关联:一是撰书《郭虚己墓志铭》的过程中,在精神层面与荆州产生链接;二是在荆襄筹谋平叛中,以战略实践重构对荆州地域的认识;三是永泰年间谪迁途经江陵,借左伯桃墓题诗寄寓政治坚守,在地域文化中植入士人风骨。

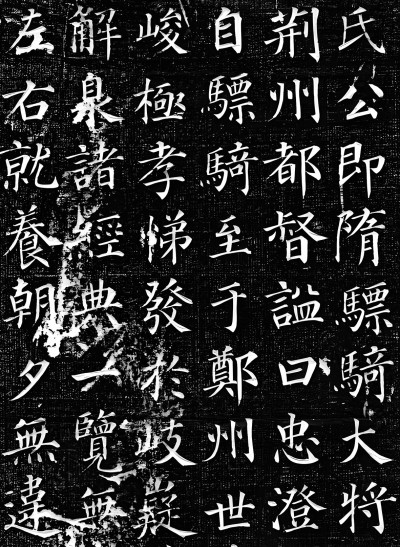

颜真卿与荆州的第一次“邂逅”,是精神上的邂逅。出土于河南省偃师市首阳山镇的《郭虚己墓志铭》,是颜真卿在天宝八年(公元749年) 撰文并书写,系目前发现真卿最早的楷书,墓志文统篇规整统一,笔法清润秀劲。此墓志因深埋地下,加之出土晚,故完好如新,因而成为研究唐代政治文化与书法艺术的重要物证。

颜真卿因为有“朝议郎、行殿中侍御史”的身份,品行端正,书法出众,朝廷委任他为重臣郭虚己撰书墓志铭,充分体现了朝廷对他人品、学问、书法的认可和推重。在《郭虚己墓志铭》中,颜真卿指出“……皇朝泾州刺史、朔方道大总管、赠荆州都督、谞曰忠澄之曾……吐蕃入寇瓜、沙,军城凶惧,公躬率将士,大殄戎师,皇帝闻而壮之,拜侍御史。”从行文中可知:其一,郭虚己的曾祖曾任唐朝泾州刺史、朔方道大总管、赠荆州都督。颜真卿虽未与郭虚己之曾祖谋面,但在精神上对这位“赠荆州都督”之曾孙郭虚己的功名是景仰的。值得注意的是,《郭虚己墓志铭》是颜氏碑刻中首次出现“荆州”二字,这一书写行为既是对墓主家族勋业的彰显,也暗含撰者本人对荆襄文化的认同,也是颜真卿与荆州产生联系的重要证明。其二,郭虚己先后任中丞使、工部侍郎、户部侍郎、工部尚书,官居二品,地位显赫。在守卫唐朝边境的战役中,郭虚己身先士卒,屡立战功,对边境地区的不安定因素进行了整治,受到皇帝嘉奖。从墓志文看,颜真卿对郭虚己的才学、事功、品德,刚正不阿的气节以及忠心赤胆的正气都十分倾慕,这为颜真卿忠烈气节的养成以及独创雄强朴茂的颜体书风产生了重要影响。

颜真卿第二次“邂逅”荆州,正值“安史之乱”,面对安禄山的谋反,颜真卿挺身而出,展现出非凡的勇气与担当。至德元载(756年),随着叛军攻势的进一步加剧,平原郡面临巨大压力。为保存力量并与朝廷取得联系,颜真卿一行撤离平原,渡过黄河,原本计划奔赴朝廷。但此时汴州一带被叛军重兵把守,道路阻断,无法通行。他冷静分析形势,决定前往荆襄一带。荆襄地区地理位置重要,战略资源丰富,他在那里重新积聚力量,继续为抗击叛军、收复失地而努力。彼时,战火纷飞,民不聊生,荆州亦笼罩在战争的阴霾之下,颜真卿目睹城中百姓流离失所,心中满是忧虑与悲悯。他虽匆匆而过,却在荆州大地留下了对家国命运的深沉思考,其足迹所至之处,仿佛也将他的忠义之气融入了这片土地。

第三次“邂逅”荆州时,颜真卿已历经仕途的大起大落,被贬的命运让他的心境愈发沉稳。永泰二年(766年)二月,颜真卿以刑部尚书的身份代替太常寺拜谒太庙,他将祭器不曾修整的情况如实向朝廷进言,元载却以诽谤时政的罪名陷害他,并奏请代宗贬颜为硖州别驾,继而改为吉州别驾。同年六月,在被贬途中,颜真卿再次与荆州相遇,他漫步于荆州的山水之间,探寻着古迹旧踪,经过古烈士左伯桃墓时,节概交感,于是借古怀今,题诗一首以祭之,以此来抒发内心的愤懑与坚守。虽然这首诗已佚,但我们大致可以想象到颜真卿在面对左伯桃墓冢时,内心定是波澜起伏。他或许会思索,自己在政治上始终坚守原则,虽三次遭致贬谪,却也如左伯桃一般,问心无愧。

这三次邂逅,颜真卿虽未以官员之姿治理荆州,却于精神维度与荆州紧密相系。荆州的风土人情,在他的生命历程中镌下深刻印记。颜真卿的浩然正气与超卓才情也悄然播撒于荆州文化土壤,为后世荆州民众所铭记、传颂,融入荆州历史文化脉络。

绵延:颜真卿书风对荆州后人的影响

作为唐代书法巨匠,颜真卿的书风以雄浑刚健、气势磅礴著称,开创了与“二王”典雅流美风格迥异的“颜体”新风。虽无直接文献记载颜真卿在荆州留下的文化活动或授业讲学的踪迹,但仍可通过书法传播和历史遗存等角度,梳理出颜真卿书风对荆州的影响脉络。

从传播角度来说,颜真卿虽未到荆州任职,但其家弟允臧曾任江陵少尹,又兼侍御史、荆南行军司马。允臧在荆州任职期间,可能运用政治网络与文化互动将“颜体”渗透到更广泛的社会层面,成为颜真卿书法艺术在荆州传播的重要纽带。

从历史遗存角度来说,颜真卿一生沉浮于宦海近五十年,在大江南北的许多地方做过官,同时也留下了大量书迹,如《多宝塔碑》《颜氏家庙碑》《麻姑仙坛记》《东方朔画像赞》等。其中,《大唐中兴颂摩崖》由元结撰文,颜真卿书丹。欧阳修《集古录跋尾》卷七有记:“右《大唐中兴颂》……字尤奇伟,而文辞古雅,世多模以黄绢为图障。”不难想象,历代书家会在此观摩研习、拓印留存,而与之相距不远的荆州,凭借地缘之便,深受其文化辐射。正如杨守敬在《学书迩言》中所言:“《中兴颂》雄伟奇特,自是笼罩一代。”

可以看到,颜真卿书风对荆州的影响更多体现为间接、渐进的文化渗透,而非直接的师徒传授或密集碑刻遗存。其雄强书风通过政治网络、碑刻传播、文化交流融入荆楚文化,成为地域书法传统中的隐性基因,在荆州地区历代书家的创作中不断延续彰显。

自宋代欧阳修将颜真卿的书品与人品结合在一起论述后,人们对颜真卿书法进行品评时不单单只关注艺术层面,而注重其人品与书品的统一。无论是吴宽在《跋颜鲁公祭文稿》中所表达的“公之书疏直清劲,略无一毫倾侧之态,其为人实似之。”,还是陶宗仪在《书史会要》中表达对书与人关系的看法:“陆缮……仪表颖秀,步趋可法,其作字亦象其人之可喜也。大抵人心不同,书亦如之。颜真卿之笔凛然如社稷臣,虞世南之笔卓乎如廊庙器……”均可以看出,明代普遍认同书法是人格外化的观点,而颜真卿的忠贞气节与和刚正不阿,与他雄浑刚健的书法风格相得益彰,在明代文人中享有极高的声誉。张居正作为明代中后期的政治家和文化名人,必然受到这种文化氛围的影响。作为明朝政治家,张居正为官刚正、坚毅果断,因此,他在书法实践中也追求刚劲有力的风格,与颜真卿的书法精神有相通之处,而并非对其直接的技法模仿。如清代学者朱彝尊在《曝书亭集》中提及到“江陵书法,笔力雄健,气势恢宏,有颜鲁公之风。”正是指出张居正对颜真卿书风的学习与推崇。

清代书家崇尚“复古”,推崇雄浑刚健的秦汉魏晋时期的碑刻。尽管碑学在清代中后期占据主导地位,但帖学仍然在清代书法中占有重要地位。清代书家张裕钊早年在其塾师杨慰农的指导下,以楷书入门,研习颜真卿,偏好欧阳询、褚遂良。虽是为了科举考试的需要,但这种原始的书法训练,使张裕钊的书法终生保留有颜真卿的练达气度和欧阳询的健挺骨力,也为后续形成自己的书风打好了坚实的基础。清代书家杨守敬也极为推重颜真卿,云:“颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流。”他学习王羲之、颜真卿、苏轼,亦学习六朝碑版,学两者长处,兼收并蓄,于法度中见创新,形成了苍厚险劲的个人书风。

现代书家王遐举在研习汉隶的同时,也从历代行草书中广采博取,如颜真卿的《祭姪文稿》和《争座位帖》,李邕的《麓山寺碑》和《云麾将军碑》等。他在帖学中吸收各种书法元素,用于自己的创作之中,表现出轻松、流畅、遒劲、灵动、妍美、洒脱的形式美感,具有强烈的书卷气,而又富有金石篆籀趣味,为荆州地域颜体书法的传承注入了新的活力。

直至当代,颜真卿书风依然对荆州书法界产生着深远的影响,老一辈书法家朱由、吴中华、刘正清、刘江树,中青年书法家萧翰、胡定云、黄文泉、黄孝斌、毕云扬等深研颜真卿楷书和行书,并形成自己的个性特征,由此带动了一大批颜体书法爱好者,推动颜真卿书法艺术在荆州开枝散叶,让颜真卿书风在新时代得以延续和发扬。

追溯历史,可以看到,颜真卿与荆州有着深厚的历史渊源。颜氏家风的生成与荆州有着密不可分的关系,荆州的文化滋养了他的性格与创作,反之,颜真卿那雄浑、刚健且质朴的书风,亦润泽着荆州地域的书家群体,深刻影响了当地书家的创作风格与审美取向,成为推动荆州地域书法艺术发展的重要动力。