|

||||

|

||||

|

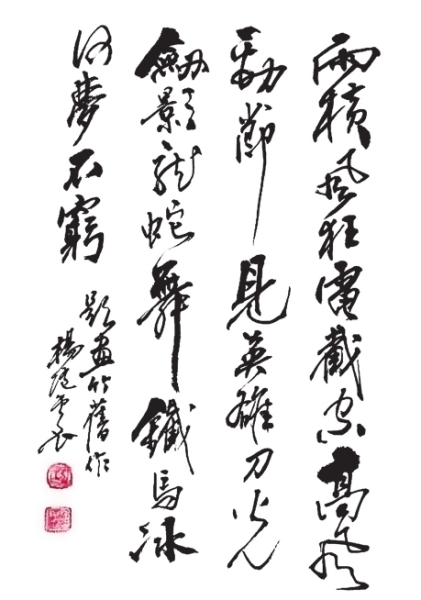

□肖同斌 杨随震,字雷父,号尊古,印残、白石再传人等,别署思齐室主人。生于1944年12月22日,湖北荆州沙市人。现为中国书法家协会会员、中国工艺美术家学会高级会员、中国工艺美术学会书画研究会理事兼创作评审委员会委员,高级工艺美术师,湖北省篆刻评审委员会副主任,东湖印社理事,湖北省书画研究会研究员,湖北画院院士,荆州市书法家协会顾问等。 杨随震师从荆楚名贤张廉稀,汉上老人王文农,书画印俱佳。于古文字多有研究,尤好楚简帛古文,并以之施于卷轴和刻印,人称楚简第一人。 其古文字造诣颇深。上世纪60年代初,在一次考古活动中,当时年仅20岁左右的杨随震没有借助任何工具书,就能辨认出土铜器上的铭文,并一气呵成将古鼎铭文朗诵下来,震惊所有人,包括现场的北京大学考古系的师生。 杨随震治印和篆书也堪称一绝。上世纪80年代初,著名画家黄胄先生来沙市,一眼看中了杨随震的印作,赞叹不已,并当即以其“绝活”——闻名遐迩的墨驴换取杨的篆刻印三方,自此二人结下忘年之交。1982年春,黄胄在武汉东湖梅园宾馆兴致勃勃画完几只鸡之后,另有几位高手在画上补了“梅”“蝶”,黄胄要杨随震在画上题字,杨随震欣然书题“香风有邻”四个篆书大字,此事在汉上书画界一时传为佳话。 吴昌硕有诗云:“诗文书画有真意,贵能深造求其通”。此乃中国人文艺术家呕心沥血、孜孜以求之境界。诚然,由于各种外界因素不尽相同,如师承关系,生活的年代,所逢机遇,以及个人文化涵养、素质等不同,人们各自能达到的境界也有差异,但“求全”“求通”的愿望是一致的,有人评价杨随震就是一位追求完美力致全通、全面发展的艺术家。 “天道酬勤”“一份耕耘、一份收获”“付出才有回报”。杨随震这些艺术成就的取得,和他的刻苦努力分不开的。早在中学时代,杨随震就开始学做古诗,随着年龄的增长、知识的累积,他又对中国古文字产生了痴迷,《六书通》抄了6遍;《古瘤汇编》借来抄了3遍;还有《金文编》《说文解字》《古文字类编》等等,他无不细心揣摩,心领神会,不厌其烦反复抄写。《石鼓文》《史晨碑》《乙瑛碑》《王羲之行书》《文征明行草》等碑帖他遍临全摹。有时足不出户;有时挑灯夜战;有时废寝忘食;有时埋头专研,常常处于忘我境界。 深厚的积累使其书卷气盎然,诗书画印创作渐入佳境,作品蜚声海内外,很多作品作为礼品馈赠美国、韩国、日本、新加坡等国际友人、或刊碑刻石,或被文史馆、博物馆收藏,在海内外享有很高声誉。 |