|

||||

|

||||

|

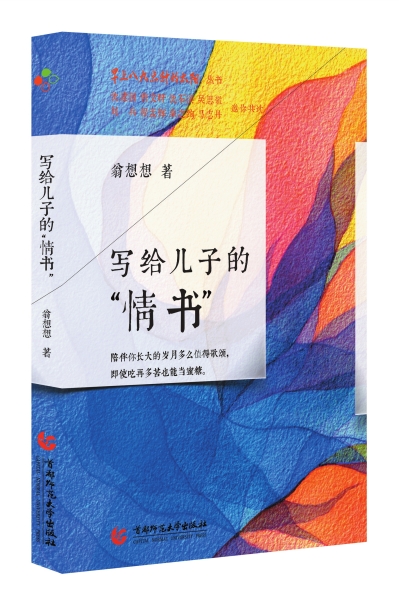

名家有约 □韩永明 《写给儿子的情书》呈现的内容是多方面的,譬如说,关于时代,关于成长,关于家庭,关于爱情,关于教育等等,可以从社会学、文学、甚至人类学等等方面进行解读,给读者的启示也是多方面的。于我,启发最大的是三个方面。 一是平等意识。传统母子关系中,母子关系是不平等的,母亲总是作为一个抚养人、呵护者、抑或教育者的角色出现,也有的声称把孩子当作自己生命的延续,对孩子作为一个生命个体的独立和人格的独立并没有给予充分的尊重,但在《写给儿子的情书》中,则是另外一番情形。 母亲(作者)和孩子间是一种平等的朋友关系。这从作品的标题和作者的叙述姿态就能感受到。但更清晰地说明了这种平等关系的是作品中字里行间里的表述。作品中说,“与其说我是你的妈妈,不如说是你的朋友才更准确。当我将我们之间的故事写出来的时候,有人就这么给我俩定位了,说我是你的朋友。”“每一个人都是独立的个体,他从来不属于任何人。” 在一些具体事情的处理上,更明确的体现出了这种平等关系。譬如说,作者对于那种“我生了你,你就是我的”“我想给你怎样的生活,你就得全盘接受”的观念的批评,作者再三强调养育孩子的过程也是自己的成长过程等等。尤其在对儿子谈朋友这样的“隐私问题上”的态度,充分体现了母亲对孩子的尊重和不同于他人的平等观念。“我不知道那是怎样的女孩子,我也不想知道是怎样的女孩子,既然你不说,那一定是你不想让我们知道。那是你心底的秘密,是你青春时期最隐秘的幸福,我不想惊扰你这份不为人知的快乐与喜悦,我只希望你淡淡地接受,不要去伤害。”等等。 二是爱的教育。这也是作品中写得最多也最动人的部分。作品中大量的笔墨叙写了母亲对孩 子的爱以及如何引导孩子如何去爱别人。 作品从孩子生命的孕育开始写起。为了不让孩子一出生,就感到“性别倒错”,她“无条件地改变自己”,从一个“留着短发、性格仿若男孩”的女生变成了蓄起了长发的女性。为了让孩子长得壮实点,“再难以下咽的食物我也得强迫自己吞下去”,因为那样“总会有一点点营养渗透到血液里去滋养你。” 以后,作者写了孩子一点一滴的成长、对孩子点点滴滴的关注,“你哭了,你会笑了,你会翻身了,每一个微小的变化,都让我无比快乐。”“我永远在你的背后,做你的支撑,虽然母亲的支持如此单薄。哪怕全天下都放弃,妈妈这双握着你的手永远也不会松开,除非,老天要将我收回。” 作者回忆这些,写自己对孩子的爱。目的是什么呢?是要让孩子成为一个心中有爱的人。 作者特意地写到了孩子的爱心与善行。如独自给弥留之际不能言语的外祖父送油条,如参加志愿者组织,如把留守的孩子叫到自己家里吃饭,“把好吃的还夹到他们的碗里。”等等。我可以感到,这也是作为一个母亲感到欣慰的地方。记录这些的用意也十分明显,让孩子成为一个有爱心的人。 作品更是在很多地方,明确表达了对孩子的这种期盼。这种爱的教育也体现在对儿子对待爱情、对待家人身上。 爱人,不是一句空话,爱家人是最起码的要求。 在人际关系中,母子关系是最亲密的关系,但婆媳关系却很微妙。作者与众不同,强调儿子爱媳妇,这既是对儿子之爱,也是对他人之爱。 从某种意义上说,她要说的话,已经不仅是对儿子的爱与信任了,而是对另一个女人之爱。 这应该是爱的境界。 三是情感真挚。作品记录了从儿子的孕育到成家、到有了新一代生命的点点滴滴。作者把这种过程当成了一个自己成长的过程,充满感恩之情,尤其难能可贵的是不仅这个过程是真实的,是让我们看到一个真实的,不虚伪的灵魂。 《写给儿子的情书》不仅充分体现了母亲对儿子的爱,也表达了如何去爱。这让我想起高尔基的话。“爱孩子是老母鸡都会做的事情,可是要善于教育他们,这是国家的一桩大事了,需要才能和全部的生活知识。”我相信不少母亲们会从中受到启发。 书信体散文应该算是我国的传统文学样式,如司马迁《报任安书》、夏完谆《狱中上母书》,林觉民《与妻书》、鲁迅《两地书》等,意大利作家亚米契斯创作过日记体小说《爱的教育》等等。因此,《写给儿子的情书》也是一部文学作品。从文学角度看,它对于两代人的精神成长及成长环境书写,对于一个真实的平凡、豁达、内心充满爱和光亮的母亲灵魂展现等等,我相信有其特殊的价值。 (韩永明,湖北秭归人,中国作协会员,湖北省作协评论部主任。著有长篇小说《大河风尘》《特务》,中篇小说集《重婚》,散文集《日暮乡关》等;在《当代》《十月》《钟山》等文学期刊发表中短篇小说60余部,多有选载。曾获湖北文学奖、《当代》文学拉力赛最佳奖、《芳草》汉语女评委“最佳抒情奖”、《长江文艺》双年奖等。) |