|

||||

|

||||

|

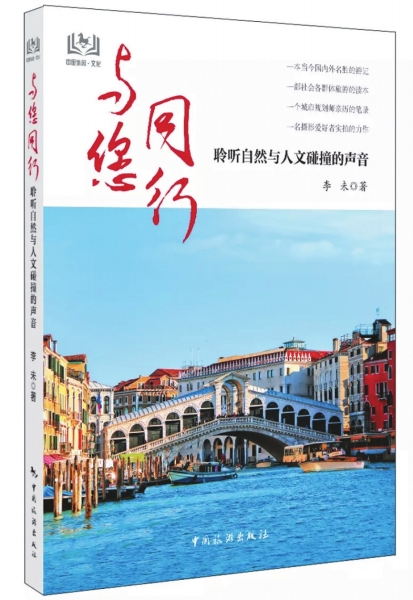

读书心得 □刘元举 李未的游记散文如期出版了,为他高兴。接到赠书,便迫不及待打开。印刷精美,图文并茂。 《与您同行》,这个书名亲切自然,拿到手,就让你开始了游走,是视游也是心游,并且是在“聆听自然与人文碰撞的声音”。 文如其人。李未是位有热度的暖男、有激情的建筑界人士,准确说他从事的是城市规划专业。他创作游记属于跨界行为,正是这种跨界,他与我有了更多的共同语言或相似的感知。 在他的《磐安与我的文学情怀》中,已然道出了我们是在那次建筑与文学的会议上相识的。其实人与人之间的交往,常常在于爱好是否一致,或者说能否找到彼此间的共同点,这种共同点越多可能就越具有共性共识。 李未笔下的《相逢在纽约》是写他与远在美国的儿子相逢的细节,很生动,也很深情。这种父子间的爱,更让人震撼的是他这部书的序言,竟然是他94岁老父亲捉笔成文。在列数了“源远流长、绚丽多彩的中国文学史中的游记”定位之后,老人家从《水经注》《永州八记》《徐霞客游记》等名篇中,将那种令人“赞赏莫名”的“多样风土人情”,去引申鉴读儿子李未的《与您同行》。老父亲掩卷而思,从中寻觅到了古人游记之遗风。 这位老父亲的序言,可以视作全书的导引,就像一座展馆,进门后,完全可以按着他的每一段评语,依次领略山高水长、万顷风光。老先生的行文风格有着胼文的古雅,六段式,如同六个乐章。每段都是以同样的文字“曰”字起始,如“曰情景交融,文道结合”“曰熔铸特点,构思巧当”“曰语词细切,笔调清新”“曰多姿多彩,图文并茂”“曰建筑文学,融为一体”。 我相信,没有什么人会比作序者更用心地读完全 书,也没有什么人会比老先生这般深入浅出地费尽思量,遣词造句,谋划成篇。如果不是篇末标上的“胡吉章系作者的父亲,中学语文特级教师”,我是无论如何也想象不到,他与本书作者的传承关系。三代父子之情,以各自的特点与方式,选择了深层次的交流,彼此阅读着,令人感叹、感佩、感怀。 作者写巴黎的文章,是以五种颜色阅读城市的。他坦然道出:“为了记录巴黎,我既当游人,又当文人,既忙摄影,又兼速记;行后,为了品味巴黎,反复浏览珍贵的瞬间影像,认真搜寻切身的零碎记忆,仔细回味曾经的感受感想。末了,还是职业使然,视角和思维总也离不开城市、规划、建筑、人文、历史……” 作为一个规划师、一个建筑行业专家,却能在工作考察中,将所见识、所观察、所感悟到的,从建筑、规划等视角和理念融汇于游记之中,又不辞辛苦地燃灯熬油,阅读大量的资料,写下每一个地域的所见所闻、风土人情,包括捕捉每一个细节。这种案头工作,是极其琐屑与繁缛的。即使是一个职业作家,面对这样的写作也不会是轻松的,何况他还有专业方面的诸多事务缠身费神。可贵的是,他既不为专业所限,又能以优美的文字融景生情,抒发并升华着内心的感受,这委实不易,值得称道。 如果将他写国内和国外的两大部分文章相比,我更喜欢前者。写国内的《游三清山:观岩觅“仙”之旅》《黄河胜景》《金陵春梦》《游婺远:美丽乡村之旅》《雾美恩施》等,都是作者的得心应手之作。这些文章轻灵飘逸、诗情画意,既体现出作者的文化积淀,又因融入了他的生活体验,特别是小时候对于乡情的真切感受,从而引发出游历文字的魅力和人生体验的价值。这是一种交融:过去与当下的交融,历史文化与个人情结的交融,职业考察与文学氛围营造的交融。正是这种交融,显示了作者驾驭这种景观或游记题材的能力。当然,有些写国内景观的文章,囿于体验不够深、浸淫不够透,文字略有简单化倾向。 李未这部游记的最大特点,是好读、亲切,自然而不矫情,也没有卖弄感。读他去过的地方,可以当作导游图,按此索骥,绝不会虚往。 相较于书写国内熟悉的文化环境,作者在写国外的那些篇章中,显得有点吃力。至少有7篇,写的是我去过并写下文字的地方。李未在如此匆忙行走间,能够拍摄下那么多的美丽照片,能够流淌出那些值得记录、弥散光彩的文字,令人钦佩。但是,如果往深一层的文化与历史积淀去探寻,显然这些行文还嫌匆促,缺乏足够的体验和诗意的升华提炼。不过,着笔不那么惹人关注的地域、不那么“热点”的地方,就会相对容易些。比如他写到越南之行的“绿帽子”,既作为一种当地景观现象,又融入了一种不同国度的文化习俗,幽默风趣中透着智性。 引胡吉章老先生序言中的一句话:“就此,便可以毫不夸饰地说,这些富有浓厚抒情色彩的语言,确实能给人以美的享受,可不是吗?”我想再补充一句:除了美的享受之外,你还会在阅读中获取新鲜的认知与思考。 (刘元举,知名作家,辽宁省作协副主席,鸭绿江文学月刊主编) |