|

||||

|

||||

|

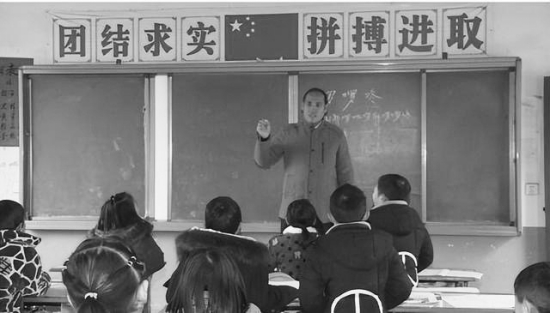

□张骥 美景育桃李,春耕正当时。3月末的江汉平原腹地——湖北省监利市柘木乡赖桥村的田野上,正在犁耙水响拉开一年一度的春耕插秧序幕。 那具有浓郁荆楚地方特色的原生态插秧号子“啰啰咚”,就是在这片古老的土地上生生不息地传唱。两千多年后,一位叫赖晓平的现代农民将不仅将“啰啰咚”发扬光大,成功把“啰啰咚”申报为国家级非物质文化遗产,还被武钢文工团漂洋过海带去了万里之外的加拿大演出。 赖晓平是监利市柘木乡赖桥村的一名赤脚医生。小时候在田野上,他听到到处都飘扬着村民们演唱插秧号子“啰啰咚”的歌声。上世纪九十年代,随着农业机械化普及,村民们那年复一年唱的插秧号子也被机器轰鸣声取代。为了抢救和保护这一古老的农耕文化遗产,赖晓平从2002年起,就利用业余时间帮村民插秧,请会唱“啰啰咚”的老年人教村民唱劳动号子。 每年插秧季节,只要一有空,赖晓平就到田里帮乡亲们插秧,他边听边学边记,晚上还到全村找人唱插秧号子。当时,他两个孩子正在上大学,家庭经济负担非常重,老婆责怪他不务正业,乡亲们冷嘲热讽。为了传承好监利古老的农耕插秧号子,他不顾经济的压力,经常把村里会唱插秧号子的老人请到家里吃饭,让他们当老师教年轻人唱“啰啰咚”,还多次个人举办村民“啰啰咚”演唱会,邀集省内外媒体观摩宣传。 为了弄清插秧号子“啰啰咚”的历史渊源和传唱范围,多年来,赖晓平走遍了监利市的大小乡镇,及周边的江陵、石首、仙桃、潜江等县市。还远赴岳阳、华容、临湘等地300多个村落,写出了十几万字的调研材料及相关论文二十多篇。 2006年6月,赖晓平认为“啰啰咚”申报非物质文化遗产保护时机已经成熟。在监利市文化部门的帮助下,他带领本村7个村民歌手到省城武汉进行申遗。一年后,监利原生态“啰啰咚”被湖北省人民政府纳入省级非物质文化遗产名录。2008年6月,“啰啰咚”被国务院正式公布为国家非物质文化遗产。 “啰啰咚”虽然成功申报为国家级非物质文化遗产,但赖晓平保护和传承的脚步并没有停下。二十多年来,他先后在自己家里义务培养了四批次二十多名农民非遗传承人,并多次将“啰啰咚”带进当地中小学进行非遗进校园传承活动。 “啰啰咚”一经唱响之后,其与生俱来的历史文化艺术魅力,引起了全国很多主流媒体的热心宣传,《人民日报》、中央电视台、湖北电视台、《湖北日报》、广东卫视、荆州电视台及《荆州日报》等媒体都作过相关专题报道。 当前,监利原生态“啰啰咚”在传承与传习问题上面临严重困难。传承人员青黄不接,传承经费没有着落。赖晓平只能靠与村民之间的邻里情谊,还保持有8个传承传习人员,其中只有一个省级传承人和一个市级传承人。每年这些人最少要接待外来采访、采风、观摩、调研团队上百次,义务演唱不下五十场次,同时,还要参加十数次外出展演。 特别是近些年来,赖晓平先后组织传承人员参加了中央电视台《影像方志·监利篇》展示,广东卫视《中国劳动号子》展演。并先后参加了由湖北省委宣传部、省文化厅举办的《荆楚记忆》大型非遗文艺晚会,湖北省文化厅主办的《乡约荆楚》首届荆楚乡村文化旅游节等大型文艺演出活动。 为了进一步挖掘监利插秧号子“啰啰咚”的历史文化内涵,2021年,赖晓平与长江大学音乐学院孙鹏飞博士,进行了更加深入的理论研究,并撰写了一篇《荆楚民歌秧田号子“啰啰咚”的历史脉络与艺术特征》,在2021年10月文化和旅游部主办的中国原生民歌节论文征集活动中,经过专家评审脱颖而出,在入围的86篇论文中,按评委打分高低排序在前10名,最终入载《原生民歌的传承与发展》2021论文集。 2022年1月,赖晓平专程到长江大学,就非物质文化遗产“啰啰咚”传承保护进高校,与该校领导进行座谈后达成了长效保护共识。后期,长江大学艺术学院研究所应在音乐教学中开设《荆楚传统音乐非物质文化遗产》课程,或将“啰啰咚”纳入选修课程中。同时,赖桥村与长江大学艺术学院共建校地合作民间音乐实践基地,学院定期组织学生到赖桥村参加地方民歌实践学习活动,定期由赖桥村非遗“啰啰咚”传承人进行一对一传帮带教学。长江大学艺术学院还将在今年筹备非遗“啰啰咚”民歌演唱音乐会,在长江大学音乐厅进行活态传承展示。 有人问赖晓平,你义务保护和传承插秧号子“啰啰咚”,既没有经济支持又吃亏不讨好,还被很多人不理解,这是何苦呢?赖晓平却说,插秧号子“啰啰咚”是祖先用勤劳和智慧创造的优秀农耕文化遗产,一旦无人保护放任消失之后,就是用再多的人力物力也无法将其复原。他坚信,只有保护和唱响古老地方民歌,就能让后人与祖先在乡音中相遇;只有把家乡的民歌响得更好,唱得更远,才能让远行的游子无论走到哪里,都能从乡愁中找到回家的路。 |