|

||||

|

||||

|

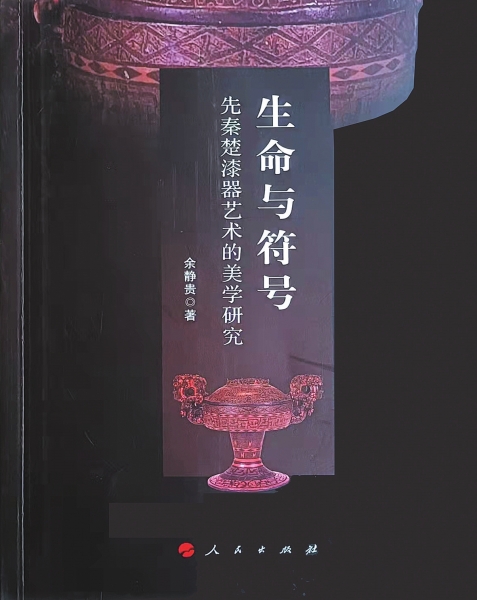

在楚文化研究领域中,经过几代学人的艰辛探索,人们对先秦时期以长江中游地区为重心,继而兴盛、发展起来的这一区域性文化,有了相对明晰的了解以及较为透彻的认知。然而,我们同时也发现,在发掘自楚墓的出土珍稀文物中,尽管已经有了工艺精湛的青铜器、古朴苍劲的简帛文字、造型奇瑰的玉佩饰品,以及艳绝天下的古丝绸等之外,以其品种多、工艺精、保存好而扬名于世、且蜚声天下者,则当数非战国时期的楚漆器莫属。 由荆州博物馆公开的资料显示,目前为该馆保存完好的楚漆木器,已超过1.5万多件,约占全国馆藏古代楚秦汉漆木器总量的五分之三。这一优异态势的形成,是因为适至20世纪70年代,随着建国后大规模治水改土、大兴水利工程的全面推行,由考古文博部门于荆楚大地或显或隐的大批楚国墓葬中,及时地接连展开了一系列抢救性发掘所得。此前,对于这一专项领域的研究,因种种原因虽然也有若干基础性成果曾散见于各学术期刊、或者是楚文化研究专著的相关章节,但若是以其专项性、单一性的思辨深度而言,那些论著多少有点差强人意。 不久前,我们无比欣慰地见到,由长江大学人文与新媒体学院副教授余静贵博士所撰著的《生命与符号——先秦楚漆器艺术的美学研究》(以下简称《生命与符号》)一书,终于由人民出版社出版发行了。这部以先秦楚漆器为重点研究对象的一大学术专著,立足于前人成果的基础上,以近30万字的篇幅、包括230余幅图片,全面而深入地对先秦楚漆器艺术表现形式、文化内涵、符号意味,以及精神底蕴等若干子项目,进行了多角度、全方位的研究;其尤显突出的优势,在于将这一楚文化研究的重点课题,置之于世界文化大视野的范畴中,凭借考古学、民俗学和人类文化学等若干前沿学术相互渗透、且又相互补充,而亦相互交融的先进理念,运用图像学的方法,全面而透彻地阐述了自先秦时期为楚地先民所崇奉以“灵”为指归的生命精神之高度;继而自缘于楚漆器艺术所展现出来的那种借助于奇瑰的造型、艳丽的色彩、流畅的线条,包括复合、夸张的情感表达等内在形式而彰显出来的主观意向,作出了深入剖析与精辟概括。 余静贵在武汉大学获取的博士学位,专攻的是哲学。通览全书,不难发现在此项研究中,作者以缜密的思维逻辑,对自先秦时期由楚漆器艺术所展示出“生命与符号”的本体特征,在深入考察、仔细研究的基础上,予以了详尽考定,由此破译出“楚漆器艺术就是一种有意味的形式,这种形式是抽象的、非现实的艺术符号”之本质属性;诠释了“在楚漆器艺术的抽象造型中,无论是简化、变形的艺术手法,还是互渗的意象构成手段,这种非现实性的艺术效果都是基于先秦楚人的一种本质力量——情感的表现”等基本特征,进而为之做出“楚漆器艺术特有的空间构成与先秦楚人的宇宙空间观紧密相关”的精辟论断。 从这个意义上看,为《生命与符号》一书所提炼并概括出的学术见解,是作者严格遵循治学规范而矻矻求索所得的理性归纳,这就诚如书名题签所使用的“生命”与“符号”等关键词所蕴含的美学范畴、及其所涵盖的语义特征之表述的神髓精义而寓指的那样:“楚漆器符号就是楚人表现生命意识与情感意义的典型代表”,而“对楚人的生命观进行哲学意义的阐述,再分析其在楚漆器艺术上的审美表现,可以更准确地把握楚漆器艺术的审美内涵”等,皆恰如其分地彰显出了先秦楚漆器艺术的美学境界。 我们不能不留心到,楚文化的精神“灵性”生成,无疑是由先秦时期楚地所特有的自然生态所决定的:春秋战国时期,楚国得以立国其间的长江中游地区,所有地域基本上均处于亚洲大陆东南季风带。每当到了夏天,由东南季风带来的暖湿气流,将一场场暴雨倾泻在这片大地上。雨过之处,泗水横泄、狂流四注、恶浪滔天、大地陆沉,这险恶的自然环境,磨练并砥砺出楚地先民与天奋斗的壮志豪情。然而,在这种种艰难困苦中,他们出于对生命的珍惜和礼赞之情,或受原始习俗的熏染和陶冶,往往更神往于雨落之前云卷云舒的自由奔放、雨过之后涓流汇聚的恣肆汪洋。因而,当他们在或为实用、或为丧葬,乃至祭祀祈祷以奉上苍而制作漆器物品时,即将风云幻化的云影、随形赋象的涓流,包括灵物崇拜中所臆造出的龙、凤,以及香草芷兰等种种意象,用色彩、块面与线条等加工绘制的手法涂布于器物之上,既随心所欲,又精湛布局,由这样而形成的先秦楚漆器艺术。 从这个意义上讲,由为华夏文明在上升期而作出过重大贡献的楚文化而派生出的楚漆器艺术,便因其“生命与符号”价值的深刻展示,进而在当下愈为强调凸现“文化自信”主旋律鸣奏的交响曲中,体现出了其“文化自觉”这尤显可贵的格调与品质来。 (余静贵,长江大学人文与新媒体学院副教授、武汉大学哲学博士学位,重点从事楚文化研究,主攻方向为“先秦两汉楚漆器艺术”;近年来在国内各核心学术期刊上发表《先秦两汉漆器艺术的审美观念变迁研究》《楚文化的荆州旅游文创产品设计策略研究》等十数篇学术论著。) |