|

|||||||||

|

|||||||||

|

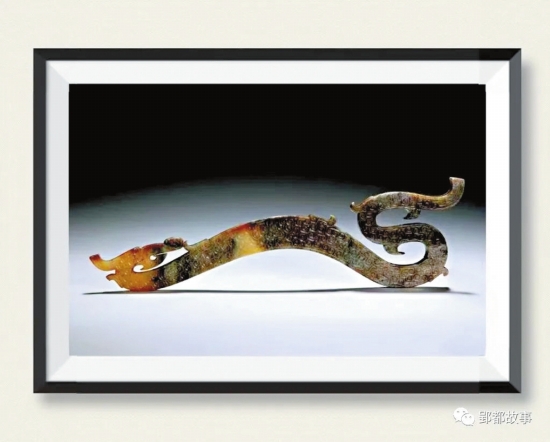

【古玉专家古方点评】 从这件龙形玉珮上可以看出沁色有两种,即表面的灰白色沁和下面的褐色沁,也可以理解为前者是较重的沁,而后者是较轻的沁。凡呈灰白色沁者(或曰鸡骨白),其玉质物理结构(如密度和硬度)已发生改变;而褐色沁者,只是玉色有变化(或为铁元素所致),物理结构并未改变。 (供稿张卫平) 楚文化是中国春秋战国时期南方诸侯国楚国的物质文化和精神文化的总称,是华夏文明的重要组成部分。楚国先民最初生活在黄河流域的中原地区,南迁后给楚地带来了先进的华夏文明因素,再受到当地蛮夷文化的影响,逐渐带上了地域文化的色彩。由于楚文化是中原文化与南方蛮夷文化的融合,而中原文化在当时以商周文明特别是周文明为主,物质文明上表现为高度发达的青铜文明,精神文明上表现为礼乐文化。因此礼乐治国的理念融进了楚文化并且成为其主要的特征之一。楚先王熊绎在受封后南迁至蛮夷之地,受当地神秘的巫神文化以及原始的土著文化的影响,楚文化便在中原文化的基础上打上了巫神文化和蛮夷文化深深的烙印。可以说楚文化是理性与非理性精神的高度结合。 楚文化历史渊源 关于楚国族源,《史记·楚世家》中记载:“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。”屈原所著《离骚》中亦称:“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”由此可知,楚人是帝颛顼的后代,颛顼后第五代曾孙吴回,是帝高辛氏的火官,主管天火与地火,能光融天下,于是帝喾命曰祝融。其部落分布在商朝都城朝歌的南面(今河南新郑一带)。吴回之子陆终,有六子,幼子曰季连,芈姓,熊氏,是楚之先祖。季连之后曰鬻熊,他曾经跟随、侍奉周文王,并协助其起兵灭商,成为功臣,为巩固周朝基业作出了很大贡献。周成王在位时期,为犒劳文武王时期为国家建立和政权巩固立下不朽功勋的大臣们,于是封赏、提拔他们的后代。其中,鬻熊曾孙熊绎受封于南蛮之地,最初赐给他的土地只有五十里的子爵爵位,建立楚国政权,都城位于丹阳。 楚文化在楚国政权建立之后,在中原礼乐文化的基础上受到了南方蛮夷文化和神秘的巫神文化的影响,在理性光辉的照耀下又逐渐呈现出非理性的神秘主义和浪漫色彩。而这两种元素在文学领域则深深地体现在屈原所著的《离骚》和《楚辞》中。 楚文化的礼乐风尚——理性主义的代表 楚文化发源于以商周为代表的中原文明,礼乐文化和礼乐治国的理念是这一时期中原文明的显著特征。礼乐,即礼节和音乐。而礼乐文明则是由礼节和音乐为基础而形成的一系列社会道德规范体系,用于维护社会秩序上的人伦和谐。礼和乐相辅相成,构成了一个完整有序的社会政治制度。春秋时期,诸侯争霸,礼崩乐坏,社会动荡,因此礼乐文化的重要性被孔子反复强调。而南迁的楚人却很好地继承了周文明的礼乐制度:曾侯乙墓中出土的大量编钟表明,荆楚地区以楚国为主以及周边的小国在很长一段历史时期内继承发扬了礼乐文化,同时表明了我国古代青铜铸造技艺的巨大成就和音律科学的发达程度,是中国作为“文明古国”先进文化的显著代表之一。除了编钟之外,青铜文化的另一个显著成就则是被誉为天下第一剑的“越王勾践剑“——做工精美,巧夺天工。此外,曾侯乙墓出土的其他文物如木竹漆器、丝织刺绣等也体现了楚地区发达的手工业。 而楚国对于礼乐文化的崇尚和礼乐治国的理念,对于促进其社会文明程度的提高以及综合国力和在诸侯国间影响力的增强有着极大的推动作用,为后来楚国成为“战国七雄”之一奠定了精神文明基础。 楚文化的神秘主义和浪漫色彩——非理性主义的代表 在以中原文明为主体的同时,楚文化还受到了南方蛮夷文明的深远影响。 在当时长江流域以南的南方地区,由于受到湿热气候以及相对闭塞的地理环境的影响,加上南方地区多河湖和山地丘陵的特征,多洪水、泥石流等自然灾害。古代时期由于生产力水平的低下使得人们对于自然往往抱有敬畏之心,同时出于对自然的恐惧,很大程度上推动了当地巫神文化和祭祀文化的形成与发展。在楚国政权建立以后,使得楚文化染上了神秘主义和原始宗教神话的色彩。《楚辞章句·九歌》说:“昔楚国南郅之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞,以乐诸神。”楚国特殊的地位、历史和地理条件等,造成了楚国从宫廷到民间,鬼神之道和巫觋之风盛行。在文学领域,屈原所著的《离骚》和《楚辞》中就以楚地原始的宗教神话元素和巫神文化为素材,对其进行了文学性的升华,再融入浪漫主义的抒写手法,使楚文化带上了神秘主义和浪漫主义的色彩,具有与理性精神相辅相成的非理性特征。 楚文化的核心精神特征 筚路蓝缕、艰苦奋斗、积极进取、开拓创新的精神 熊绎在位时期,身披破衣,开辟山林,筚路蓝缕,不辞艰辛,跋山涉水前往周朝国都镐京向成王进贡。《左传·子革对灵王》中写道:“昔我先王熊绎,辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽,跋涉山林,以事天子,唯是桃弧、棘矢,以共御王事。”由此可知,由于受相对闭塞的地理环境和湿热气候的影响,楚国政权建立初期,生产生活条件艰苦,生产力水平低下,对外交通极其不便,发展上存在着诸多艰难险阻。但是以熊绎为首的楚人却不畏艰辛、坚持不懈、披荆斩棘、跋山涉水,开辟了诸多通向外界的道路。既达到了朝贡的目的,又改善了交通条件,促进了楚国与周边外界的联系与交流,为后来楚国疆土的开辟与壮大、国力强盛奠定了历史性基础。进一步表明了楚人艰苦奋斗、自强不息、积极进取、开拓创新的伟大精神,正是这些精神特质使楚国从一个最初只有五十里的蕞尔小国一跃而成为疆域辽阔、国力强盛的诸侯国。楚庄王“不鸣则已、一鸣惊人”的历史典故也是对此类精神特质的有力诠释。 兼收并蓄、海纳百川的包容精神 楚文化吸收了南北文化特质,以礼乐为主的中原文明融合了南方的蛮夷文明,同时吸收周边各类文化。这种包容精神进一步发展了楚文化,使得楚文化呈现出多元化的特征,并且丰富发展了中华文化。 不怕牺牲、忠贞不渝的爱国主义精神 楚国拥有持续强盛国力的另一个原因则是高度团结的集体意识和忠贞不渝的爱国主义精神,这类精神特质使得楚人能够在面对外敌时表现出强大的凝聚力和团结精神以及强烈的社会和国家责任感,从而使他们能够一致面对外敌的侵扰,保卫自身和国家的安全,极大地培养了楚人崇尚武装、热爱祖国的爱国精神。 道法自然的和谐思想、和众安民的和谐理念 楚文化在思想和哲学领域以庄子思想为代表,而道家思想提倡顺其自然的“无为”思想,强调人与自然的和谐统一,即“道法自然”“天人合一”。《庄子·齐物论》中说:“天地与我并生,而万物与我同一。”表明了道家对于和谐、同一理念的强调与重视。首先,在对于人本身的发展上,提倡自然、朴素、恬淡、清心寡欲的生活方式,追求身心和谐的生命超越精神。其次,道家思想中“无为而治“的社会生态观,认为统治者治理国家应该遵循自然的原则,让人民能够自我发展、自我完善。而政府的职责在于辅助人民,如此以来,人民生活自然平安富足,社会自然和谐安稳。道法自然的和谐思想以及和众安民的和谐理念便融入在楚文化的精神特质中,使其别具一格、大放异彩。 结语 楚文化以其悠久的发展历史,发达的物质文明和精神文明而成为荆楚地区一颗璀璨的明珠,不仅仅代表了荆楚地区的先进文化,更重要的是,进一步丰富和发展了中华文化。首先,楚文化中礼乐文化和巫神文化的有机融合表明了理性与非理性精神相辅相成的地位和重要性。其次,楚文化中筚路蓝缕、艰苦奋斗、自强不息和爱国主义精神更是成为后来辛亥革命中革命志士的直接动力,而这类优秀的精神特质则鼓励着人们勇于追求理想、不畏艰难困苦、坚持不懈,勇往直前。最后,楚文化发展到今天,仍然具有生生不息的精神文化气质,所以更应该一代代地传承下去,使其不断发扬光大。 (藤原真树) |