□ 陈远发

村子还没完全醒来,雾霭笼罩着连片的虾稻田和藜蒿种植园,早起农人的脚步声,比湿漉漉的树叶跌落树枝又掉到地下的声音要大得多。公鸡的叫声不再新鲜,黄狗不以为然,跟在上早课的孩童身后,摇头咂舌,然后走向一棵树,跷起后腿解急。

这里是河坝村,地处洪湖市戴家场镇西北角,西与当年赤卫队大队长“刘闯”的故乡绍南村接壤,北与石化装备重镇曹市毗邻,往南去关圣庙村,东边是浩瀚的野猫湖,村域面积5.75平方公里,田地5599亩,共13个村民小组,528户,2247人。

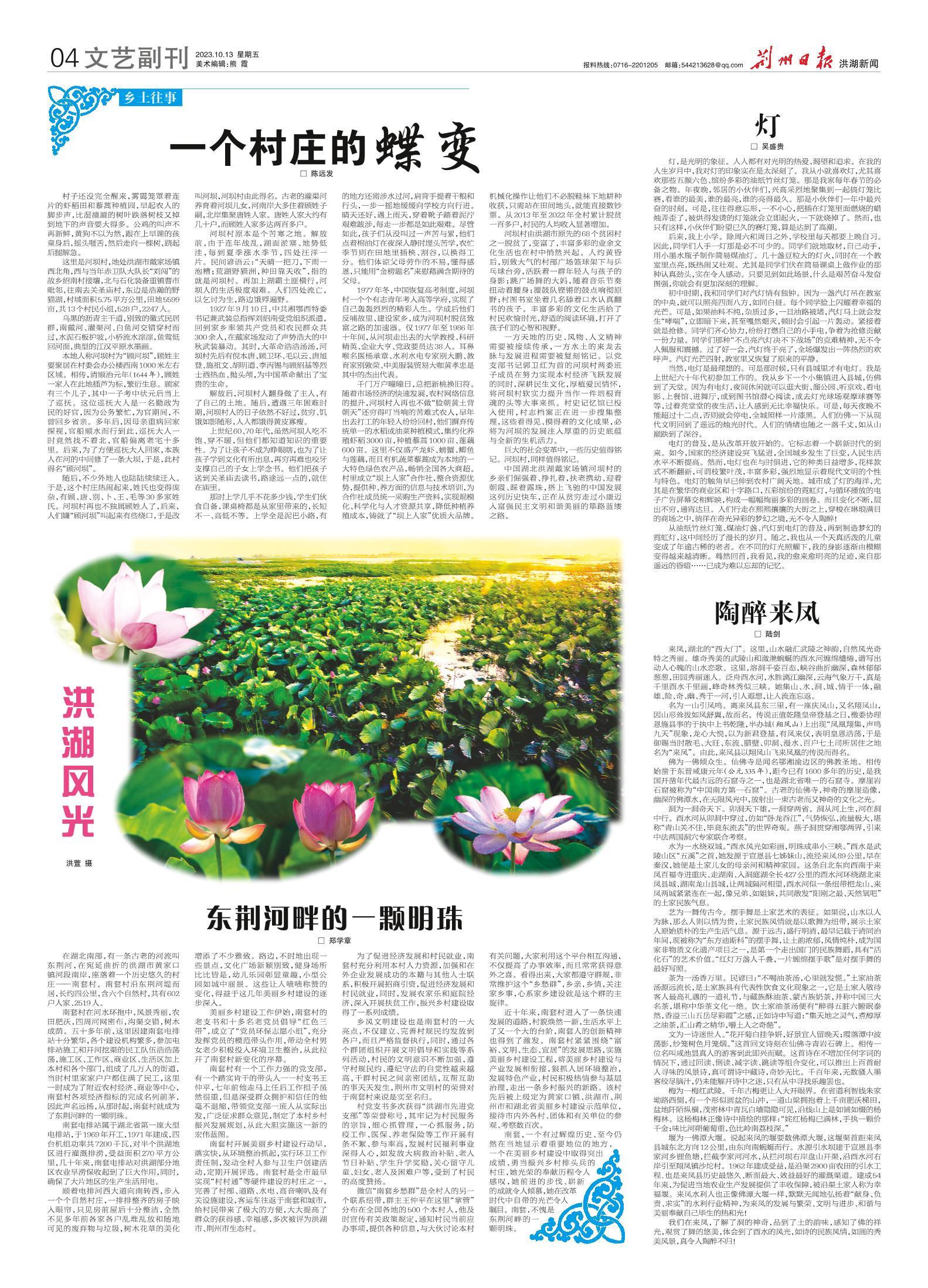

乌黑的沥青主干道,别致的徽式民居群,南戴河、灌渠河、白鱼河交错穿村而过,水泥石板护坡,小桥流水淙淙,鱼莺低回河面,典型的江汉平原水墨画。

本地人称河坝村为“顾河坝”,顾姓主要聚居在村委会办公楼西南1000米左右区域。相传,清顺治元年(1644年),顾姓一家人在此地插芦为标,繁衍生息。顾家有三个儿子,其中一子考中状元后当上了巡抚。这位巡抚大人是一名勤政为民的好官,因为公务繁忙,为官期间,不曾回乡省亲。多年后,因母亲重病回家探视,官船顺水而行到此,巡抚大人一时竟然找不着北,官船偏离老宅十多里。后来,为了方便巡抚大人回家,本族人在河的中间修了一条大坝,于是,此村得名“顾河坝”。

随后,不少外地人也陆陆续续迁入。于是,这个村庄热闹起来,姓氏也变得庞杂,有顾、唐、别、卜、王、毛等30多家姓氏。河坝村再也不独属顾姓人了,后来,人们嫌“顾河坝”叫起来有些绕口,于是改叫河坝,河坝村由此得名。古老的灌渠河养育着河坝儿女,河南岸大多住着顾姓子嗣,北岸集聚唐姓人家。唐姓人家大约有几十户,而顾姓人家多达两百多户。

河坝村原本是个苦寒之地。解放前,由于连年战乱,湖面淤塞、地势低洼,每到夏季涨水季节,四处汪洋一片。民间谚语云:“天晴一把刀,下雨一泡糟;荒湖野猫洲,种田靠天收”,指的就是河坝村。再加上湖霸土匪横行,河坝人的生活极度艰难。人们四处流亡,以乞讨为生,路边饿殍遍野。

1927年9月10日,中共湘鄂西特委书记兼武装总指挥刘绍南受党组织派遣,回到家乡率领共产党员和农民群众共300余人,在戴家场发动了声势浩大的中秋武装暴动。其时,大革命浩浩汤汤,河坝村先后有倪本唐、顾卫环、毛以云、唐旭登、施祖文、胡明道、李丙锡与顾绍基等烈士洒热血、抛头颅,为中国革命献出了宝贵的生命。

解放后,河坝村人翻身做了主人,有了自己的土地。随后,遭遇三年困难时期,河坝村人的日子依然不好过,贫穷、饥饿如影随形,人人都饿得黄皮寡瘦。

上世纪60、70年代,虽然河坝人吃不饱、穿不暖,但他们都知道知识的重要性。为了让孩子不成为睁眼瞎,也为了让孩子学到文化有所出息,再穷再难也咬牙支撑自己的子女上学念书。他们把孩子送到关圣庙去读书,路途远一点的,就住在庙里。

那时上学几乎不花多少钱,学生们伙食自备,课桌椅都是从家里带来的,长短不一、高低不等。上学全是泥巴小路,有的地方还需涉水过河,肩背手提着干粮和行头,一步一摇地缓缓向学校方向行进。晴天还好,遇上雨天,穿着靴子踏着泥泞艰难跋涉,每走一步都是如此艰难。尽管如此,孩子们从没叫过一声苦与累,他们点着棉油灯在夜深人静时埋头苦学,农忙季节则在田地里插秧、割谷,以换得工分。他们体谅父母劳作的不易,懂得感恩,只能用“金榜题名”来慰藉满含期待的父母。

1977年冬,中国恢复高考制度,河坝村一个个有志青年考入高等学府,实现了自己轰轰烈烈的精彩人生。学成后他们反哺故里、建设家乡,成为河坝村脱贫致富之路的加速器。仅1977年至1986年十年间,从河坝走出去的大学教授、科研精英、企业大亨、党政要员达38人。耳鼻喉名医杨承章、水利水电专家别大鹏、教育家别敦荣、中美服装贸易大咖黄孝忠是其中的杰出代表。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。随着市场经济的快速发展,农村网络信息的提升,河坝村人再也不做“脸朝黄土背朝天”还穷得叮当响的苦难式农人,早年出去打工的年轻人纷纷回村,他们摒弃传统单一的水稻或油菜种植模式,集约化养殖虾稻3000亩,种植藜蒿1000亩、莲藕600亩。这里不仅盛产龙虾、螃蟹、鲫鱼与莲藕,而且有机蔬菜藜蒿成为本地的一大特色绿色农产品,畅销全国各大商超。村里成立“坝上人家”合作社,整合资源优势,提供种、养方面的信息与技术培训,为合作社成员统一采购生产资料,实现规模化、科学化与人才资源共享,降低种植养殖成本,铸就了“坝上人家”优质大品牌。机械化操作让他们不必脱鞋袜下地耕种收获,只需站在田间地头,就能直接数钞票。从2013年至2022年全村累计脱贫一百多户,村民的人均收入显著增加。

河坝村由洪湖市原先的68个贫困村之一脱贫了,变富了,丰富多彩的业余文化生活也在村中悄然兴起。人约黄昏后,别致大气的村部广场篮球架下与乒乓球台旁,活跃着一群年轻人与孩子的身影;跳广场舞的大妈,随着音乐节奏扭动着腰身;腰鼓队铿锵的鼓点响彻原野;村图书室坐着几名舔着口水认真翻书的孩子。丰富多彩的文化生活给了村民欢愉时光,舒适的阅读环境,打开了孩子们的心智和视野。

一方天地的历史、风物、人文精神需要被接续传承,一方水土的来龙去脉与发展进程需要被复刻铭记。以党支部书记郭卫红为首的河坝村两委班子成员在努力实现本村经济飞跃发展的同时,深耕民生文化,厚植爱民情怀,将河坝村软实力提升当作一件培根育魂的头等大事来抓。村史记忆馆已投入使用,村志档案正在进一步搜集整理,这些看得见、摸得着的文化成果,必将为河坝的发展注入厚重的历史底蕴与全新的生机活力。

巨大的社会变革中,一些历史值得铭记。河坝村,同样值得铭记。

中国湖北洪湖戴家场镇河坝村的乡亲们倔强着、挣扎着,扶老携幼、迎着朝霞、踩着露珠,搭上飞驰的中国发展这列历史快车,正在从贫穷走过小康迈入富强民主文明和谐美丽的筚路蓝缕之路。