□ 陆剑

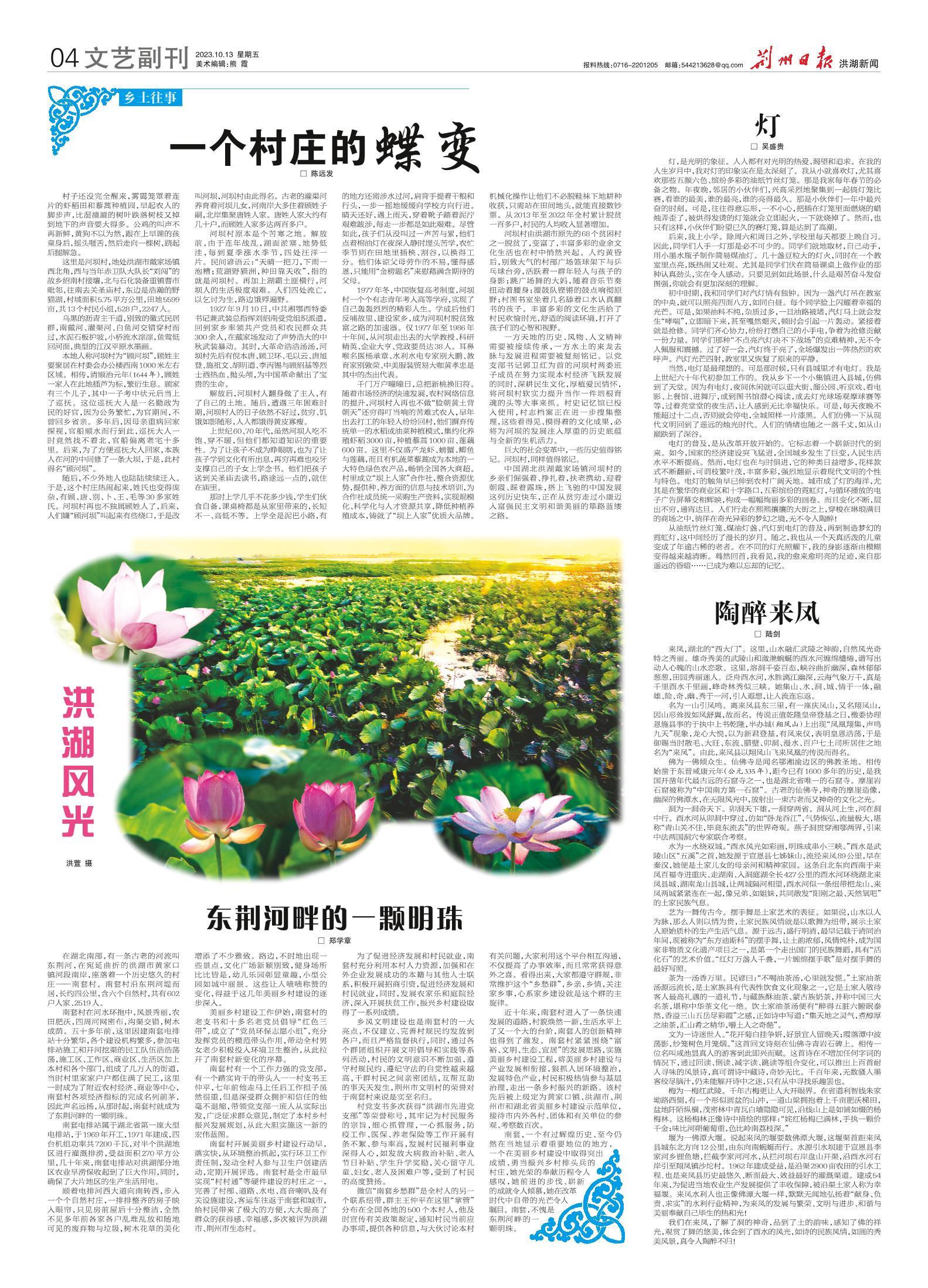

来凤,湖北的“西大门”。这里,山水融汇武陵之神韵,自然风光奇特之秀丽。雄奇秀美的武陵山和潋滟蜿蜒的酉水河缠绵缱绻,谱写出动人心魄的山水恋歌。这里,溶洞千姿百态,峡谷曲折幽深,森林郁郁葱葱,田园秀丽迷人。泛舟酉水河,水胜漓江幽深,云海气象万千,真是千里酉水千里画,峰奇林秀似三峡。她集山、水、洞、城、情于一体,融雄、险、奇、幽、秀于一河,引人遐想,让人流连忘返。

名为一山引凤鸣。离来凤县东三里,有一座庆凤山,又名翔凤山,因山形耸拔如凤舒翼,故而名。传说正值乾隆皇帝登基之日,檄委协理恩施县事的于执中上书乾隆,半办城(翔凤山)上出现“凤凰翔集,声鸣九天”现象,龙心大悦,以为新君登基,有凤来仪,表明皇恩浩荡,于是御赐当时散毛、大旺、东流、腊壁、卯洞、漫水、百户七土司所居住之地名为“来凤”。由此,来凤县以翔凤山飞来凤凰的传说而得名。

佛为一佛倾众生。仙佛寺是闻名鄂湘渝边区的佛教圣地。相传始凿于东晋咸康元年(公元335年),距今已有1600多年的历史,是我国开凿年代最古远的石窟寺之一,也是湖北省唯一的石窟寺。摩崖岩石窟被称为“中国南方第一石窟”。古老的仙佛寺,神奇的摩崖造像,幽深的佛潭水,在无限风光中,放射出一束古老而又神奇的文化之光。

洞为一洞奇天下。卯洞天下雄,一洞穿两省。洞从河上生,河在洞中行。酉水河从卯洞中穿过,仿如“卧龙吞江”,气势恢弘,流量极大,堪称“青山关不住,毕竟东流去”的世界奇观。燕子洞贯穿湘鄂两界,引来中法两国洞穴专家联合考察。

水为一水绕双城。“酉水风光如彩画,明珠成串小三峡。”酉水是武陵山区“五溪”之首,她发源于宣恩县七姊妹山,流经来凤89公里,早在秦汉,她便是土家儿女的母亲河和精神家园。这条自北东向西南于来凤百福寺进重庆、走湖南、入洞庭湖全长427公里的酉水河环绕湖北来凤县城、湖南龙山县城,让两城隔河相望,酉水河似一条纽带把龙山、来凤两城紧紧连在一起,像兄弟、如姐妹,共同散发“阳刚之最、天然氧吧”的土家民族气息。

艺为一舞传古今。摆手舞是土家艺术的表征。如果说,山水以人为脉,那么人则以情为贵,土家民族风情就是以歌舞为纽带,展示土家人原始质朴的生产生活气息。源于远古,盛行明清,最早记载于清同治年间,现被称为“东方迪斯科”的摆手舞,让土韵浓郁,风情纯朴,成为国家非物质文化遗产项目之一,是第一个走出国门的民族舞蹈,具有“活化石”的艺术价值。“红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌”是对摆手舞的最好写照。

茶为一汤香万里。民谚曰:“不喝油茶汤,心里就发慌。”土家油茶汤源远流长,是土家族具有代表性饮食文化现象之一,它是土家人敬待客人最高礼遇的一道礼节,与藏族酥油茶、蒙古族奶茶,并称中国三大名茶,堪称中华茶文化一绝。饮土家油茶汤便有“醉得五脏六腑眠泰然,香溢三山五岳尽彩霞”之感,正如诗中写道:“集天地之灵气,煮醇厚之油茶,汇山肴之精华,嚼土人之奇葩”。

文为一诗迷世人。“花开菊白挂争妍,好景宜人留晚天;霞落潭中波荡影,纱笼树色月笼烟。”这首回文诗刻在仙佛寺青岩石碑上。相传一位名叫咸池昙真人的游客到此即兴而赋。这首诗在不增加任何字词的情况下,通过回读、倒读、减字读、跳读等组合变化,可以推出上百首耐人寻味的风景诗,真可谓诗中藏诗,奇妙无比。千百年来,无数骚人墨客绞尽脑汁,仍未能解开诗中之迷,只有从中寻找乐趣罢也。

梅为一梅红武陵。千年古梅更让人大开眼界。在省道利智线朱家坳路西侧,有一个形似圆盆的山冲,一道山梁拥抱着上千亩肥沃梯田,盆地阡陌纵横,茂密林中青瓦白墙隐隐可见,沿线山上是如铺如缀的杨梅林。这杨梅林正像诗中描绘的那样:“姹红杨梅已满林,手执一颗价千金;味比河朔葡萄重,色比岭南荔枝深。”

堰为一佛潭大堰。说起来凤的堰要数佛潭大堰,这堰渠首距来凤县城东北方向12公里,由东向南蜿蜒而行。水源引水坝建于宣恩县李家河乡锂鱼塘,拦截李家河河水,从拦河坝右岸盘山开渠,沿酉水河右岸引至翔凤镇沙坨村。1962年建成受益,是沿渠2900亩农田的引水工程,也是来凤县历史最悠久、断面最大、效益最好的灌溉渠道。建成54年来,为促进当地农业生产发展提供了丰收保障,被沿渠土家人称为幸福堰。来凤水利人也正像佛潭大堰一样,默默无闻地弘扬着“献身、负责、求实”的水利行业精神,为来凤的发展与繁荣、文明与进步、和谐与美丽奉献自己毕生的热和光!

我们在来凤,了解了洞的神奇,品到了土的韵味,感知了佛的祥光,观赏了舞的悠美,体会到了酉水的风光,如诗的民族风情,如画的秀美风景,真令人陶醉不归!