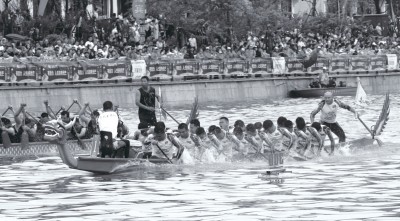

龙舟竞渡,是端午节传统习俗。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投汨罗江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时,却不见其踪迹。之后,每年农历五月五日,人们划龙舟以纪念之。借划龙舟驱散江中的鱼,以免吃掉屈原的身体。

龙舟,是龙和舟的合体。龙舟竞渡成了汉族人民纪念屈原的传统节月习俗,也成为汉族龙图腾文化的代表之一。

赛龙舟作为中华文明的一种载体,承载着厚重的历史、人文。赛龙舟不仅传承了中国传统文化,还蕴含着团结、拼搏、进取的体育精神和理念。

我的故乡洪湖新堤,自古以来,就崇尚过端午,吃粽子、赛龙舟的习俗。作为楚国旧地,端午节赛龙舟已成为洪湖新堤人凭吊伟大爱国主义诗人屈原的重要文化活动。再者,内荆河(新堤人称里河)横亘洪湖城区,其水面宽平,水质优良,具有“水清、河畅、坡洁、岸绿”的生态美景。城在水中,水在城中,这正是龙舟竞渡的绝佳赛场。这是大自然赋予我们得天独厚的优越条件。此外,龙舟,是文化之舟,也是精神之舟。洪湖人民素来就具有“团结拼搏,艰苦奋斗,百折不挠,勇往直前”的精神。正所谓:不鸣则已,一鸣惊人;不飞则已,一飞冲天。这种精神激励着洪湖人民不断开拓进取,勇往直前!

有诗云:龙舟竞渡,锣鼓喧天,浪里飞出万千龙;游人如织,欢声笑语,岸边传诵古今情。

清光绪年间,新任沔阳州知州上任后,亲自来新堤,召集新堤商会及众乡贤开会,明确表示,一年一度的端午龙舟竞渡仍继续举办。但,只有龙舟不行,还得有凤舟参赛。他指令由新堤西岸赶制凤舟,把凤头替代龙头称为“凤舟”。从此,划凤舟的习俗在西岸的柏枝、卢家嘴(今新旗村)、张家门(今远景村)、杨嘴、乘风、小河、荣峰等村传播开来,形成了全国独一无二的“凤舟之乡”,龙凤竞渡这种别开生面的习俗,延续至今已有120多年。

这年五月初五端午节,当凤舟第一次出现在内荆河西岸时,满城人惊叹不已,心喜若狂。只见那凤舟造型美观,装扮靓丽,船身色彩鲜艳,船尾翘得老高,装成羽毛状且五颜六色,极像传说中的凤尾。船头竖立着凤头,高三尺多,凤舟身长28米,宽1.4米,舱口31个,桡子27对。中舱竖立一长竿,上设一斗。斗上插一束柳枝,为辟邪。上船人数共59人,其中踩头一人,中舱锣手、鼓手各一人,保艄一人,桡手54人。桡手着黄色背心,凤头也用黄巾装饰,踩头手上握着两

面黄旗。

据说,凤舟出征一般有五个步骤:

第一,描彩。即在凤舟船身描画羽毛,船尾插上用竹篾扎成的五彩色条。西太后派来的使女将从宫廷带来的黄绫系在凤头上。警示凤舟只能胜不能输。

第二,出巢。由54名桡用手托起船身放到河水中。

第三,祭祀。由职业祭祀人给凤舟开光祭祀,用鸡血点凤头,画桃符压凤冠,以示保一方平安。

第四,竞赛。踩头者左手扶凤头,右手挥舞黄旗,指挥凤舟前进。中舱竖有2米高的方斗,插柳枝。斗下是锣鼓手。27对桡子依次排后。坐在最前面的二人为头桡,接着是二桡、三桡,依次排后。

第五,凤还巢。竞赛结束凤舟上岸前,烧香放鞭,名曰“收水”。

东岸龙舟,是龙和舟的合体。龙舟出赛也很有讲究。龙舟分为龙头、龙颈、船身、龙尾四个主要部分。

第一,起龙。龙舟下水前必须经过点睛。一般由地方贤达给龙舟点睛。类似今日之剪彩。

第二,游龙。龙舟从所在地下水后,队员上船,鸣炮奏乐。下桡,船行至赛场之间的过程,称为游龙。这是赛前热身。此时踩头挥动手中红旗,上下,左右,前后,变着花样挥动,将武术和舞蹈动作揉合在一起,动作优美,非常潇洒。鼓手、锣手则轻捶缓击。桡手则轻手下桡,和着鼓点,口中唸道:“起哟,划呦”。民间称为“太平桡子”,头桡和梢公一般不动作,蓄精养锐,关键时才下桡。远看,龙舟就像燕展双翅,十分洒脱。

第三,竞赛。在500米赛道上,分中途划和最后冲刺两个阶段。

第四,收龙。竞赛结束,龙舟凯旋,焚香、放鞭,龙舟上岸。

开赛有两种方式:一是两船并行,划太平桡子,待平行时,头桡和梢桡一齐下水,拼个输赢。二是两船并行,一个棹手向另一船棹手大喊一声:“拼一船!”如果对方同意,则大声应答:“好!”,于是二船同向划起来。

评定胜负方式有三种:一是“包龙头”,即胜船从负船头包抄而过;二是以船或舱的长度计算,称“快几舱”;三,按赛程计时。

凤舟第一次参赛,目的明确,就是要胜过龙舟。龙凤二舟按裁判指令划到赛场起点,即东岸的吴家槽坊(今陆莲观)。赛场起点裁判高举三眼铳,口中喊道:“预备!”两船桡手举起桡子,双眼紧盯着踩头人手中的旗帜。接着,裁判点燃引信,只听一声巨响“轰!”踩头人随即挥动旗帜,桡手立即下桡,猛力划桨。二船像脱缰的野马,向目标冲去。

凤舟,如离弦之箭,划破平静的水面。龙舟,桡手们和着鼓点,奋力划桨。

岸边观众挤得水泄不通,阵阵加油喊声此起彼伏,震耳欲聋。

船行至文昌阁,龙舟桡手一鼓作气,猛力挥桡,已然超过凤舟一口舱。当船行至月亮巷时,只见凤舟头桡、二桡齐下水,梢公奋力压住梢桡左右摆动。只见凤舟颤抖着飞速前行。那踩头扶着凤头,右手挥动黄旗往水里一捅,将蘸满水的旗帜洒向桡手。只听见,鼓声“咚咚咚……”,锣声“锵锵锵……”桨影翻飞,浪花飞溅,人声鼎沸。桡手们情不自禁地齐呼:“起——桡——起——浇!”凤舟向前冲刺。场面惊心动魄。

此时,龙舟也不甘落后,头桡下水,猛力挥桡,梢桡奋力摆动,船飞速向前冲去。

老闸闸门前河面上临时搭建的站台,龙舟竞渡的总指挥陪着朝廷派来的使女,坐在台上。终点裁判已挑起一根竹竿,竹竿上挂着一面很小的三角红旗,称为“标”。两船的踩头,谁抢到这面小旗,谁就得胜。

龙凤二舟在最后100米冲刺中仍不分上下。此时二船离终点线只有二米左右了。说时迟,那时快,只见凤舟踩头猛力向前一个飞跃,准确无误地抓住了“标”,身子随着落入水中。桡手们全力用桡阻住船速。头桡放下桡桨,将踩头从水里拉上船头。踩头爬上船头,立即将小旗插在凤头上。他转身挥舞小黄旗命令凤舟倒行,退出终点线。那锣鼓声轻而缓,那桡手们反划桡子,随鼓点慢慢地划着。踩头不顾全身衣服湿透,脸上露着胜利者的微笑,双手挥旗。动作潇洒,志得意满地指挥着凤舟后退。当凤舟退到月亮巷时,踩头突然转过身,将黄旗朝站台挥去,鼓声急促,锣声锵锵,全船桡子齐下水,向前猛划。直到终点,凤舟才缓缓停下,全体桡手高举桡桨,向裁判和总指挥致谢。

凤舟得胜,掉头,慢慢向起点线划去。

凤舟拔得头筹,赢得了慈禧太后的欢心。这船也就像神船,第二年就划不见了。相传,这只船划到龙宫去了。从此,造凤舟的地方得名“沉船风口”,后来简化成了“乘风”,取乘风破浪之意。这就是滨湖乘风村的来历。

1989年以来,洪湖已举办了四次凤舟节。1991年,在“洪湖荷花节”中,洪湖凤舟荣获金杯;此后在荆州、仙桃等地举办的百次赛事中,洪湖凤舟也获得无数殊荣。2007年洪湖凤舟的图片,到俄罗斯参加“中国年民俗图片展”,2009年春节,受邀参加澳门特区举行的“中国大陆传统民风民俗展”,艳惊四座。同年,洪湖凤舟的照片被选入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表名录》端午节项目图册中。2011年6月,洪湖凤舟被列入湖北省非物质文化遗产名录。

洪湖市滨湖办事处的乘风村被誉为“凤舟之乡”。