□ 王志忠

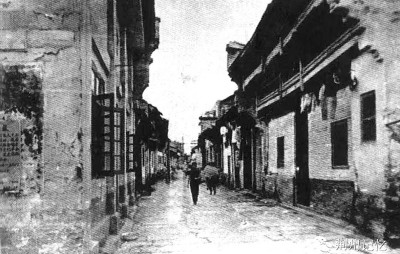

上世纪50年代初胜利街(即九十埠)街景。

沙市九十埠街,俗称“九十埠”,也称“九十铺”。早年,此街建筑在靠近长江的古堤上,因岸边多埠头而得名。“九十埠”得名大约在清代,但街市的形成则早于唐代,距今已有千年历史。荆州沦陷期间,被改称兴亚街,抗战胜利后又称中正街,解放后改名为胜利街。

据古文献记载,至迟从唐代开始,沙市城镇主要在赶马台至九十埠所在的古堤街一线及其附近发展,沙市的经济活动也主要以这里为舞台展开。明清时期荆江大堤逐渐筑成,荆江大堤堤街和堤外滩街发展起来;清代后期青石板街(今中山路)也逐步发展起来,但九十埠所在的古堤街仍然是沙市经济中心。

九十埠的兴衰历史

唐代形成堤街。唐代沙市寸金堤逐渐形成堤街,有“十里津楼压大堤”之盛,沙市成为商贾云集的物资集散地和港口集镇。唐代自建国,至开元、天宝年间(742—756年),经济持续发展,处在一个相当繁荣的时期。《旧唐书·地理志》记载:“自至德(756—758年)后中原多故,襄邓百姓、两京衣冠,尽投江湘,故荆南井邑,十倍其初。”“旧领县八,户一万二百六十,口四万九百五十八;天宝(742—756年)领县七,户三万一百九十二,口十四万八千一百四十九。”这以后更有急剧增长,“十倍其初”。沙市作为江陵对外交通运输枢纽,地位十分重要,经济发展迅速。到公元800年前后王建至江陵时,沙市街市已颇具规模、十分兴旺了,这当然包括九十埠所在的街市。

宋代成为繁华街市。北宋是荆州历史上继春秋战国时期、东晋南朝时期、中唐时期之后的第四个发展黄金期。在五代高氏南平国基础上发展起来的北宋荆州,是长江中游地区无人比肩的政治、经济、文化中心,被誉为“五达之衢”“天子之南邦”。著名理学家胡寅(1098—1156年)在荆州曾留下一首《登南纪楼》诗,描绘了北宋时期荆州城市的恢宏和乡村的富裕。郑獬筑沙市堤(文星楼以下),创造了沙市城区扩展和商业发展条件。沙市获得显著发展,商业贸易额甚至超过了江陵城。据《宋会要辑稿·食货》宋熙宁十年(1077年),沙市镇的商税额达九千八百一贯六十五文,为江陵府22个商税场务之首,标志着沙市已成为江陵府的经济中心。

明清盛极一时。明清时期,长江中游地区商品经济发展,最引人注目的是沿江口岸城市商业贸易的繁盛。商品经济发展从长江下游向西逐步推进,江汉平原在雄厚的垸田农业基础上,凭借优越的地理条件,一跃成为全国转运贸易的枢纽,形成一个对外连接全国市场,对内沟通广大内陆腹地的商品流通体系,转运贸易经济盛极一时。

明代,古月堤的挽筑形成荆江大堤沙市城区段基础,沙市城区又一次得到扩展。沙市成为长江沿岸最繁荣的商业城市之一。孔自来《江陵志余》称,明隆庆、万历时期,沙市:“蜀舟吴船,欲上下者,必于此贸易,以故万舫栉比,百货灯聚。”明袁宏道在《答沈伯函》中说:“犹记少年过沙市时,嚣虚如沸,诸大商巨贾,鲜衣怒马,往来平康间,金钱如丘,绨锦如苇。”为沙市历史上的鼎盛时期,以致荆州府的政治中心江陵城“城中所需,仰给沙市”。清代刘献廷在《广阳杂记》中这样感慨:“荆州沙市,明末极盛,列巷九十九条,每行占一巷,舟车幅辏,繁盛甲宇内。即今京师、姑苏皆不及也。”光绪

《荆州府志》称:“沙市为三楚名镇,通南北诸省;商贾扬帆而来者,多至数千船,向晚蓬灯连映,照耀如白昼。”“列肆则百货充韧,津头则万舫麟集”。

此后经历了明末清初的兵灾战乱,沙市一时萧条不堪,“今则寥寥一带尔,盛衰变迁,令人感慨系之”。直至清中期,又重新崛起,恢复了往日客来商往,车水马龙的繁华景象。清代,沙市江堤大兴护岸工程,在险工险段修建驳岸和挑流矶群,不仅使沙市江堤抗洪能力得到增强,更使沙市水运交通条件得到改善,进一步促进沙市经济繁荣,使沙市成为全国有名的商业重镇。清咸丰年间,沙市厘金局年收过江搬堤落地捐约十二万串,在省内仅次于汉口。清末外国列强入侵,纷纷在沙市设立商业、金融机构,清光绪二年(1876年)的《中英烟台条约》和光绪二十一年(1895年)的《中日马关条约》使沙市沦为帝国主义掠夺江汉平原资源和倾销“洋货”的口岸。

九十埠兴衰的原因

历史上沙市之所以繁荣、九十埠之所以繁荣,外国列强之所以将沙市辟为通商口岸,一个很重要的原因是它所处的地理位置特别重要。沙市是蜀船的终点和漕运的起点。《宋会要稿·食货·漕运》记载:“川、益诸州租市之布,自嘉州(今乐山)水运至荆南,由荆南改装舟船遣纲送京师,岁六十六万,分十纲。”史志上还记载:1009年,宋朝定茶纲,荆湖七郡茶务,筹办人船计纲发赴,不得积留;1021年,川益金、帛、缗线23万余贯两,端匹、珠宝、香药27万斤经荆南转运京师;天圣

“九穴十三口”时已不在其列。历史上便河(沙市河、草市河)是连接江与河(长江与杨水)、江与城(长江与荆州城)、城与市(荆州城与沙市)、市与市(沙市与草市)的直线水道,其地位举足轻重,无可取代。历史上便河的兴废,直接影响荆州经济衰荣和城市发展,即便是水运业日渐式微的晚清、民国时期,在当时的史志记载中,仍可见便河往昔的繁忙。2004年,曾在沙隆达广场东西两侧建筑工地发掘出唐代民居、宋元明清各代码头货栈遗址和大量文物,足以证明九十埠对便河的依赖关系。

宣统《江陵乡土志》记载:“便河处沙市中心,北通襄汉,东由草市与诸湖相通,水路便利,故由外江内河输入货物,岁不下数百万,河身较宽,巨舰均可撑架。”由沙市至武汉“四时可通,一星期可达,故往时货物由内河往来者,皆远倍于长江本流”。解放前的《大中华湖北地理志》称:“由沙市至县城(荆州城),有马路行人力车。沿护城河,通舟沙市。在昔轮船未通,由沙市乘民船出长湖下汉水,内河风涛,比长江稍小,行旅颇多。”由便河口至雷家垱经草市河入长湖,从丫角、福田寺至新滩口入长江,全长234公里,这条现今被称之为“内荆河”的水道,是清中后期、民国乃至新中国初期荆州至武汉的捷径水道,较长江干线近162公里。清代邑郡人王名沂、王琅有两首记录便河水运业盛况的《江陵竹枝词》:“便河桥上雨初过,便河桥下水如梭。全红爆竹西河纸,洒向船头一半多。”“沙市江边草市河,发船打鼓更鸣锣。内通襄汉外川广,载得离愁何处多。”生动反映了五年(1027年),由于从益州、嘉州运抵荆州的布匹量太大,遂在沙市兴盖布库,以缓解转运压力。这些物资都是经荆南漕河入汉水,从唐白河至南阳后陆运开封,由此可见,北宋时期杨水运河舟楫络绎的景象和荆州商贾辐辏的繁华。

九十埠正处在漕运起点的便河口,又有拖船埠与长江相连,这在以水运为主的古代,是发展经济十分难得的天然优势。

陈家泽在《杨水之三:水道与水运》一文中考证,便河是荆江北岸的一处古穴口,又名江津口、沙市河口。便河口堵塞时间甚早,至少在元代文献记载荆江便河交通的繁盛。这正是九十埠得以发生发展、繁荣兴旺的原因。

上世纪三十年代后,中山路建成,沙市经济中心移到中山路,九十埠的经济地位有所下降,但仍然是一条仅次于中山路的繁华街区。抗战期间,沙市经济被日本侵略者摧毁,九十埠在萧条中挣扎。抗战胜利后,特别是新中国建立后,九十埠逐渐恢复生机。但九十埠是以水运为生存和发展基础的,随着便河填平、长江水运衰落、城市建设和现代经济的发展,九十埠在经历了一段短暂的小商品市场繁荣期后,便沉寂下去,不再有往日的辉煌。