□ 休闲读品

1

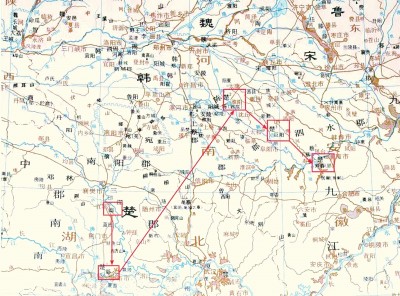

楚国是春秋时期南方大国,也是国君最早称王的国家。楚国都城到底有几处,目前仍有争议,国都变迁过程大致如下:

一、国都初为丹阳(具体地址不详),后迁到鄢郢(今湖北宜城),具体时间不详;

二、公元前504年,吴伐楚,楚国大败后,从鄢郢迁都至载郢(今湖北荆州),在这里发展了226年;

三、公元前278年,秦将白起率军攻破郢都,楚军溃退到陈地(今河南淮阳),将陈作为都城25年;之后楚在和秦的军事斗争中持续失利,前253年,楚国再迁都巨阳(今安徽阜阳北),避秦锋芒,之后以巨阳为都12年;

四、前241年,楚国又迁都寿春(今安徽寿县),一直到前223年楚国被秦国所灭。寿春作为楚国最后一个都城,历时约19年。

2

丹阳及鄢郢(楚皇城)考古资料不多,远没有载郢知名度高。载郢因在纪山之南,又称纪南城,这座城池兴建于公元前689年,经过400多年不断营造和扩建,成为当时中国南方最大、最繁华的城市,也是楚国在春秋中后期的重要中心城市。据估计,城内人口最多时达30万人,东汉桓谭在《新论》中说:“楚之郢都,车毂击,民肩摩,市路相排突,号为朝衣鲜而暮衣敝也。”——早上穿新衣服进城,到晚上衣服就挤破了,可见郢都之繁华。

郢都是楚国鼎盛的标志,也是楚文化繁荣的象征,屈原、宋玉楚辞歌赋闻名后世,楚人能歌善舞,蔚然成风,从上至下都崇尚舞乐。荆州博物馆收藏的楚国漆器、青铜器、玉器等,精美绝伦,有着强烈的震撼力。

楚国之后的都城陈和巨阳,因为作为都城时间都不长,史料、遗迹并不多。

公元前241年,楚与韩、赵、魏、燕等五国“合纵”攻秦,在函谷关被秦军击败。楚令尹春申君黄歇考虑秦国东进势如破竹,楚国定都巨阳受到秦国极大威胁,于是劝说楚王东徙,都于寿春。

3

楚国后期的三次长距离迁都,都和秦国的大举东进有关。战国时,吴起在楚国的变法让楚国国力迅速强大起来,形成了继楚庄王之后又一个高峰时期。但吴起被杀后,变法夭折。秦国则在商鞅变法后强大起来,开始对楚国形成威胁,楚国被迫一次次迁都,国力开始衰退。寿县也出土有楚国文物,包括安徽省博物馆的镇馆之宝——楚大鼎,但整体上并没有荆州博物馆收藏的楚国文物有代表性,楚国君臣迁到了寿春,估计再也没有财力去享乐了,勉强在寿春固守了近二十年。繁华的郢都被攻破后,到现在已经基本没有了遗迹,但寿春却留了下来,至今仍是一座充满生活气息的城市。如果楚国从一开始就像治理寿春一样治理整个国家,后来的结果会不会不一样呢?

湖北荆州楚国都城纪南城遗址:纪南城现存城址东西长4.5公里,南北宽3.5公里,核心区域——宫城区的范围,面积达72万余平方米,与北京故宫紫禁城面积相当。除宫城区外,纪南城内还有贵族居住区、作坊区等,整体规模约16平方公里。

如今的纪南城,目前地表可见遗址为城垣及断断续续的护城河,城垣残高3—8米,上部残宽10—14米,城垣前面有一块“楚纪南故城”的石碑。周边楚墓出土了数量巨大的青铜器、玉器、漆木器、陶器、简牍等文物,可一窥楚文化的光辉。

安徽寿县古城:楚国迁都时,经营寿春已经近四百年,这里北通徐鲁、南达闽越、东连三吴,有运河沟通施、淝二水,历来是军事重镇,加上多年无战争,成为楚国的主要农业地区。

据史料介绍,今寿县城为楚国郢都寿春城的西北部分。《寿州志》载:“寿春县故城,亦曰南城,即今州城。其外廓包至东陡涧,并淝水而北,至东津渡,又并淝水而西,尽大香河入淝处。城中有金城即相国城。其城门有芍坡渎门、石桥门、前逻门、象门、沙门,其地绵延曲折三十余里”。可见,原寿春城域面积比现寿县古城要大得多。楚国寿春城的位置应在今寿县城东南。

根据考古发掘的成果:寿春城的前身应是蔡国晚期都城下蔡,而下蔡的前身是古州来国,因此,关于寿春城的地理沿革可表述为:州来—下蔡—寿春。

楚国从西向东一路迁到这里时,狭小的下蔡城无法驻留庞大的迁移人口,楚王不得不把重要人员留在城内,其他人安置在城外。可以推断,现在的寿春城,可能只是楚国的宫城。至于外城,因为当时的楚国已经是强弩之末,已经没有能力再修外城了。

寿县如今仍有楚国遗迹,就是安丰塘。安丰塘又称芍陂(quèbēi),修建于春秋中期,距今大约有2500年,相传为楚国令尹孙叔敖修筑。当年孙叔敖“佐庄王以霸”,他很重要的一个贡献,就是修建了安丰塘,灌溉万里良田,以致“寿春地方千里,有陂田之饶”。楚国之所以将后来的都城定在这里,和芍陂有很大关系。

现在看到的安丰塘,面积34平方公里,蓄水一亿立方,可以灌溉农田近一百万亩。寿县至今仍然是农业大县,十分得益于这座历史悠久的水利工程。在安丰塘的堤坝边,则建有孙公祠,以纪念楚相孙叔敖。