□ 陈礼荣

江、汉陆上三角洲的交会顶端

我国的地质专家曾对长江流域的地形、地貌进行过多年的系统研究,研究成果表明:全长6300公里的长江从世界屋脊青藏高原倾注直下,开始作为金沙江与澜沧江和怒江迤逦南行。直至云南省境内,还自北向南并行奔流了400多公里的区域、直至位于丽江古城西不到60公里的石鼓镇,原本循西南流的金沙江,至此竟以接近180度的转弯,径直折向东北;自从绕过被称为“长江第一湾”之后,滔滔洪水奔涌前行,汇合岷江后,开始被称作为长江横贯宜宾市北境。

浩浩荡荡的长江过重庆时,收纳了嘉陵江、乌江等,汇合为一股威力强劲的洪流,横穿巫山,朝东猛扑过来。它力劈群山,开创出举世闻名的长江三峡,即瞿塘峡、巫峡和西陵峡,进入南津关。此间,滔滔江流已经闯过了崇山峻岭,进入到了今天被称之为荆楚大地的古云梦泽地区。

青藏高原自新生代以来,曾经发生了强烈的隆升;在地质构造上,古云梦泽地区属于第四纪强烈下沉的陆凹地。作为亚洲大陆中南部地区这块面积最大的沉积盆地,其位于中国二、三级阶梯转换的关键地带,且地理区位绝佳:它是个断层陷落的湖盆,四周高山环伺,西部是大巴山,西南方是武陵山、雪峰山;北边是荆山、桐柏山与大别山,东南部是九宫山、幕阜山、南部是衡山。长江从源头行经4000公里后,出了南津关,由于地势起伏不大,河床坡度小,水流十分平缓;这一带江面骤然开朗,长江由此将一路挟带而至的碎屑物逐步沉降并堆积起来。其中,既有青藏高原于隆升造山带时所剥蚀而产生的岩层石块,又有江水借助于水流冲刷、劈开三峡谷地时所产生的大量砾石,一路凭借那股胜过了万斛千钧,的大自然伟力,搬运至这处沉积盆地中。几乎与之同期,自西北蜿蜒而至的汉水在经过钟祥等郢中大地后,河道同样也很弯曲,同时亦是在将自上流挟带而至的碎屑物不断地沉积而下……在漫长的历史时期中,长江、汉水这两条河流不仅给古云梦泽地区带来了丰富的水资源,还通过随水而至碎屑物的降落,塑造出了以江、汉命名的沉积式大平原。复旦大学英名历史地理学家谭其骧教授研究认为,在大约距今13000年左右的末次冰期的影响下,长江与汉水这两大水系在今荆州市一带区域内交汇,并以此为顶端,以逐级推进的方式向东边的广大地区延展,各自构成了呈扇形展开的陆上三角洲。

时至距今5000年左右之际,长江、汉水两大水系的陆上三角洲开始进入到迅速发育期,早于第四纪即强烈下沉的陆凹地古云梦泽,便已经逐步淤高。在此后的若干年当中,长江与汉水两大水系所降沉的碎屑物,在这一带交替积落,并通过相互的冲击、碰撞、激荡、涮削,将那些石砾坚岩打磨棱角尽消,圆润溜滑的卵石,然后层复一层地叠降积压在地表;由此,便构成了当此人们在荆襄河外河桥桩基工程开挖中所见那层厚积相当可观的卵石层。

麾军南征楚成王的居处渚宫

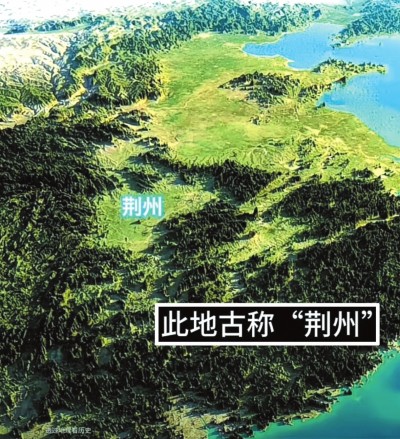

“荆州”一说的出现,首见于《尚书·禹贡》。在这部典籍中,它更早的是个地域概念;正如当代著名学者王元化生在其传世名作《荆州图谱序》中所说:“神禹导川,始奠荆州。”当然,这个荆州地域,系泛指“荆及衡阳惟荆州”,几乎囊括了今大半个中南大地:这就意味着,荆州的历史文化,甚至是与中华文化的萌生期相伴始终,传承久远,历五千年文明史而长盛不衰。

到了春秋战国时期,云梦泽早就已经退化为沼泽,基本上呈现出解体和衰亡的的趋势;“江、汉朝宗于海。九江孔殷,沱潜既道,云土梦作乂”;在这里,“乂”的古字像形为一种刀类工具,是后世之“刈”的初文,其本义是指割草或收割谷类植物,后来被引申为可以用来耕种田禾的意思,再假借作治理、安定等义理解。尤其是当楚国令尹孙叔敖“激沮水”修筑水坝,“作云梦大泽之池”之后,古云梦泽西部的边缘地区即已经过长年的不断开垦,大地衍化作良田。

也就是在这个时期,荆州城、或者是叫江陵城,即开始以“板筑”的样式,在大平原上拔地而起。此间,由于长江与汉水的二水相激,当水推浪卷之际,那些由两处水系输送而至的砾石层、粘士层等岩石或矿质碎屑物不期而遇所累积起来成的的一道道沙棱,以其隆高兀起,即成为构筑城垣的坚固地基;其无论是古籍中所言称的“渚宫”、或者是“船官地”,抑或是后来的荆州城——造物主总是在适当的时机给大自然与人类社会的演进,创造出奇迹生成的机会;再加上楚人的苦心经营,今荆州市一带区域内便相继出现了阴湘域、纪南城(楚郢都)与郢城等可设防城之军事城堡;而荆州城,(亦即古江陵城)处于这两个相互叠加的顶端。

楚人对城垣的构筑工艺之精到,通过考古学家对纪南城(楚郢都)的描述,基本上可以略见一斑。不过,可以肯定的是,自从楚文王熊赀“都郢”后,便开始经略大江以南的广袤大地。特别是当历史进入到春秋中期之后楚国君臣同心,上下一体,充分展现出了高速发展的良好势头。在这一时期,在晋、楚争霸的大背景下,楚国在铜矿的采掘、冶炼,青铜器铸造等工艺及技术方面,均已超越北方中原地区的老牌诸侯强国,农业的生产效率也大为增强;这些进步,极大地提高了楚国的国力,其军事装备位列诸国之首,从而使军队的战斗力,有了可靠保证。

公元前671年,楚成王熊恽即位。他首先对周王室与众诸侯国采取了和缓政策,一则及时派人向周天子进贡,再则广布仁德,多施恩惠,以力求改善对外关系。据《史记·楚世家》记载,周襄王姬阆见一向以“蛮夷”自命的楚国也主动找上门来套近乎,故对楚成王此举十分较满意,并赐给祭肉,还赞许地说:“镇尔南方夷越之乱,无侵中国。”其所谓“镇尔南方夷越之乱”之说,不啻是来自周天子的丝纶玉音,极大地促成了楚国对南方夷越大举征伐的合法性。由此,极大地推动了楚国的进一步扩张与发展,而出现在此间的“渚宫”,无疑便是楚成王熊恽在跨江征伐“南方夷越之乱”的前线指挥部。

楚人越涂泥跨江的优长独具

华夏大地历史上的西周时期,北方的中原王朝统治范围尚未越过长江。如在《诗经·大雅》中,就保存有一篇《江汉》,实际上就是为周宣王命令召穆公姬虎平定淮夷而写的颂诗。那么,以长江中游地区而论,真正跨越长江、“奄征南海”,首先还是楚人启其肇端。楚庄王之子、楚共王熊审(前600年-前560年)去世前,以自责而于临终时请求大臣为自己谥“灵”或“厉”。他的弟弟子囊出来仗义执言,说:“赫赫楚国,而君临之,抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏,而知其过,可不谓共乎? 请谥之‘共’。”大夫从之。”(《左传·襄公十三年》)由此可以看出,楚共王的功德之所以能够征服人心,重点正在于他“抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”,实实在在地为拓展“诸夏”的中华版图,做出了突出贡献。

时至公元前387年,已经主持国柄15年的楚悼王熊疑,接纳了来自魏国的客卿吴起;这个人早在魏国期间,曾向孔子的学生子夏学习了儒家思想,而其自身对兵家、法家的学说亦颇有心得,故腹笥颇富,才华横溢。据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载,在担任令尹之后,“吴起相倬王(楚悼王),南并蛮越,遂有洞庭、苍梧。”这就是说,吴起麾军跨江南下,不仅完成了对今湖南全境的征服,而且还将势力范围伸入进了今广东与广西的北部地区。自此,楚国采取了一系列的政务管理措施,在湘、粤、桂大地上驰骋往来,不仅增筑城池、加派驻军、设置封邑、建立郡县等,而且还将从北方诸侯国所获取的遗民大批南迁,令其至新征服地区,一作羁系,再为开发,由此令楚国的社会经济发展大大加速。

上述历史事实一再证实:以长江中游地区而论,自西周而至春秋战国时期,实际上就是凭借着楚人数百年的艰苦奋斗,苦心经营,终于将大江以南的广袤国土,收纳进华夏九州的版图之中。究其原由,归根结底就是因为《尚书·禹贡》所称“荆及衡阳惟荆州”,事实上本来即囊括了这一大片国土;然而,真正可以促成将真转化为现实的,更主要地还是因为在今荆州市一带的水系布局之特殊结构,那也正是《尚书·禹贡》中所另称:“厥土惟涂泥,厥田惟下中,厥赋上下。”在此处,“厥”作文言代词理解,相当于“其”;这句活的意思是说,由于这一片土地田垄畦亩几乎都是自滩涂沙洲耕种而成,所以遍地涂泥;那么其出产也就偏于低下,但赋役则往往显得比较高。故而,当地的民众生活还是十分艰苦……

正好,其间唯有我们脚下的这片土地,置于长江、汉水两大水系陆上三角洲的交会顶端,所以独具“镇尔南方夷越之乱”“奄征南海”的地理优长。要说促成这一特出之处的来龙去脉,请看系列之二《长江流经荆州城的过往程途》。