口 王福学

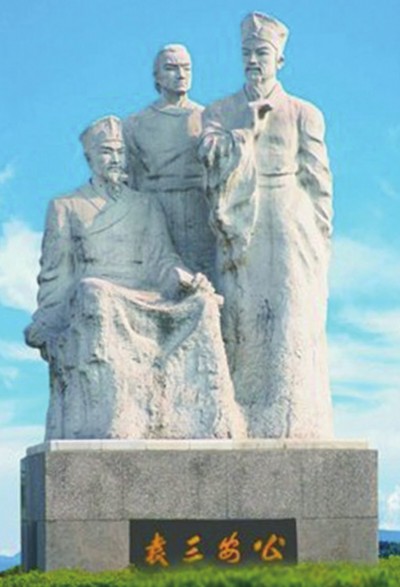

三袁,公安派文学创建者和代表人物,我们吟诵过他们的诗歌,研究过他们的著作。当了解到他们的为人处事时,不难发现,安贫守道,清正廉明,也是他们的特点之一。

无论是清还是廉,都有清明公正、洁身谨慎之意。三袁既是学者,也是官员,他们为官期间在清廉两个方面都有不俗的表现。明朝辛丑科进士、公安派重要成员曾可前评价三袁是——“人品、学历、才格,三者皆备”。

三袁所处的时代是风雨飘摇的明朝晚期,朝廷上下奢靡无度,贪官污吏横征暴敛,黎民百姓十室九空。如果把当时的政治生态比作“淤泥”,一点也不为过。而在这一团“淤泥”之中为官的三袁兄弟却能做到清廉自守,实属不易!

三袁的这种不易,首先得益于他们良好的家风和家教。

三袁祖上几代人勤苦劳作,精于划算,到三世祖这一代已成为闻名遐尔的“大户人家”,但又绝非守财奴,倒是“性慷慨,周人之急”,体恤穷人。嘉靖年间,公安发生饥荒,其祖父大化将家中仅存的两千石谷种和一千两银子借给灾民,事后烧掉债券作为捐助,拯救了很多灾民的性命,但自此袁家家道中落,而疏财仗义、乐善好施的义举却在当地流传开来,同时祖上这种轻薄财富的行为在三袁幼小的心灵中也打上了深深的烙印。

一个家族的族谱是延续同宗共祖的血脉和优良教化的历史图籍,也是约束族人言与行的规则。《袁氏族谱》中有《袁氏家教十则》和《袁氏家戒十则》,分别从“立德”和“做人”两个方面对族人进行教育和警戒。

当然,仅靠这些族谱“律条”是远远不够的,还要靠自我约束,三袁兄弟在自我约束方面也堪为典范。

老大宗道27岁赴京会试考了个第一,授翰林院庶吉士。翰林院是朝廷文书直属机构,庶吉士是“储备宰相”,进翰林院工作可谓一步登天。宗道十分珍惜,“鸡鸣而入,寒暑不辍”,不久声名鹊起。皇帝“知公日深”,甚至“恨得公晚”,便请他担任太子之师。这时的宗道可谓位高权重,且深得皇帝宠幸,在一般人看来这是捞钱的好地方。这不,有个干选授官职工作的老乡知道宗道贫穷,想在老家给他置一块地,转手就会有几千两银子落入囊中。宗道知道后笑着谢绝了;有个县令送宗道三百两银票,想通过他疏通关系,宗道当即退还。崇道生症像这样推辞别人送他几十两银票的事例很多,就连有时门生故里送他上十两的礼金,他也从不接受。宗道在《寄三弟》(中道)信中写道:“吾官十年,债负山积,室如悬磬。”就是说当了十年官,不仅没有积蓄,反而债台高筑,家中一贫如洗。

老二宏道也是27岁这年出任吴县(今苏州市)县令,在任虽然只有两年时间,但为官清正,明察秋毫,以学治政,为老百姓解决了很多积重难返的问题。

到任不久,宏道便发现“吴赋甲于天下”。究其原因,是当地大小官员横行乡里,肆无忌惮地向老百姓摊派苛捐杂税,没有人敢过问此事。宏道决心惩治猾吏,取消额外之征,为老百姓减轻了大量税赋,“吴民大悦”,苏州府下令所属各县一律效仿吴县作法;又省讼便民,精兵简政,让冗官自动归田务农,“吴人谓之升米公事”。宏道用心主政,反应敏锐,处事快捷,一县大治。

宏道一直在一线担任领导职务,从县令到吏部郎中,从处理政务到铨选官员,到主持乡考,“居官十九年,不置开合田”,不图钱财,清风两袖,文友陶石篑赞赏宏道“有硬心肠以应世,有穷心肠以忍饥”。宏道43岁时再次从京城辞官回公安柳浪馆,不料柳浪馆已被大水淹没不能居住,便择居沙市。沙市没有地方居住,只好倾其所有积蓄和卖掉柳浪馆,在沙市江边购得一栋旧楼修葺后安身,主楼名曰砚北楼,附楼名曰卷雪楼。居后不久,大病来临,于当年9月6日病逝后,也是连买棺木的钱都没有。口袋中只剩下五十辆银子,其弟中道料理后事时,只好用家中物件作为抵押向人借贷才买回了棺木。

老三中道在《心律》一文中说:“惟田中所出,及俸禄馈遗,传经买文之钱,皆为已物,此外必当一介致辨。”认为不属于自己所有(“非其有者”)的钱财,就决不能要。即使是借贷这种互通有无、人之常情之事,也尽量不要发生。甚至忏悔自己以前的借贷多未偿还。虽然数额不大,将来也完全可以还清,但发誓今后宁可饥寒而死,也决不再向别人借贷分文。

万历四十四年,中道得知山东闹饥荒之事后,在上表朝廷一疏中表示要“益守素节,共济时艰”。这是克已奉公、为国分忧优良品德的具体体现。

中道至43岁时“妻孥始有住处,贫士之苦如此。”“教宜勤于上,率宜端其下”,也是袁氏家训之一。中道不仅严格要求自己,也不忘教育弟侄等辈,自34岁中举十二三年后才考中进士,实在可喜可贺。回到家中,亲友纷纷来贺。两个同父异母弟和四个侄子等人,杀猪宰羊,大操大办,中道当即告诫说:“我辈当共守素业可也。”

安贫守道,清正廉明,是检验人的品格甚至人性的标准之一。

不是自宋朝就有“三年清知府,十万雪花银“之说吗?三袁也是五品官员,可为什么那么穷困呢? 说白了,那些“知府”的“十万雪花银”多为贪占得来,其俸禄仅能安身立命、养家糊口而已。三袁秉承“君子固穷”理念,恪守廉洁,用自己暂短而清贫的人生,给世界留下了丰厚的文化遗产。三袁的灵魂是洁静的,三袁的精神世界是丰富的。他们“穷”出了风骨,“穷”出了清白,“穷”出了高尚的人格。