□ 老鱼

“楚都千年气韵长,今朝新曲动四方。”在传统文化创造性转化、创新性发展成为国家战略的背景下,探索楚文化资源的现代活化路径,既是文化传承的必然要求,也是城市发展的重要机遇。楚文化的当代转化是一个包含学术研究、文旅融合、艺术创新、教育传播等多维度的系统工程。作为楚文化的发祥地与鼎盛地,荆州以深厚的文化底蕴为根基,通过系统性保护与创新性发展,将千年楚文化转化为推动城市发展的核心动力,书写了传统文化与现代文明交融的生动篇章。

学术研究是楚文化现代转化的根基。荆州依托“楚国故都”的学术积淀,成立“中华文化促进会楚文化工作委员会”,汇聚海内外80余位学者举办国际学术论坛,确立“楚国八百年,鼎盛在荆州”的学界共识。通过三维建模、虚拟复原技术,楚王车马阵的“地下王国”得以数字化重现,纪南故城遗址的考古成果转化为学术体系。2023年首届楚文化节发布的《楚文化精神内核研究报告》,提炼出“筚路蓝缕的开拓精神”“一鸣惊人的创新精神”等核心价值,为文化创新提供理论支点。

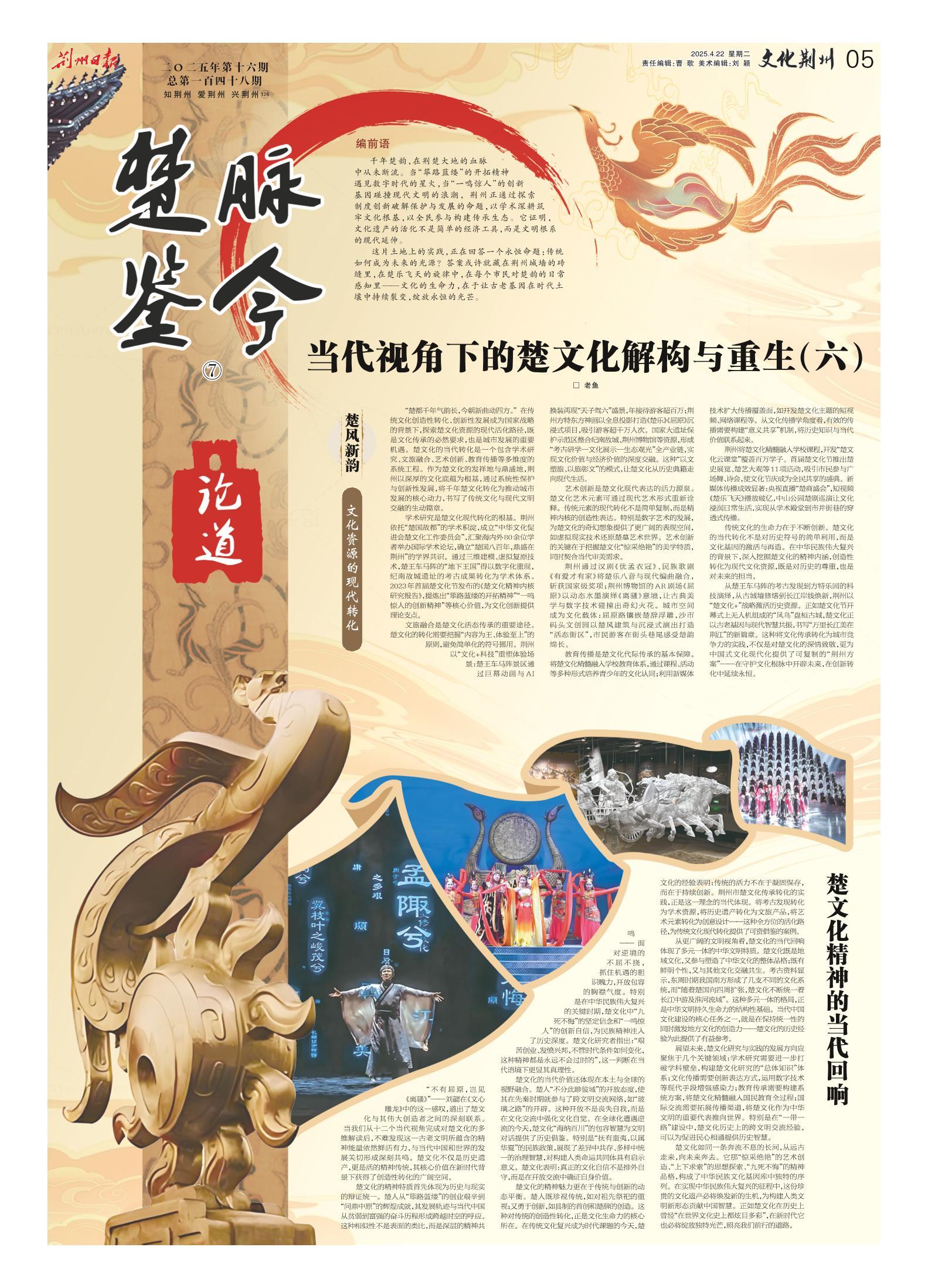

文旅融合是楚文化活态传承的重要途径。楚文化的转化需要把握“内容为王、体验至上”的原则,避免简单化的符号挪用。荆州以“文化+科技”重塑体验场景:楚王车马阵景区通过巨幕动画与AI换装再现“天子驾六”盛景,年接待游客超百万;荆州方特东方神画以全息投影打造《楚乐》《屈原》沉浸式项目,吸引游客超千万人次。国家大遗址保护示范区整合纪南故城、荆州博物馆等资源,形成“考古研学—文化展示—生态观光”全产业链,实现文化价值与经济价值的深度交融。这种“以文塑旅、以旅彰文”的模式,让楚文化从历史典籍走向现代生活。

艺术创新是楚文化现代表达的活力源泉。楚文化艺术元素可通过现代艺术形式重新诠释。传统元素的现代转化不是简单复制,而是精神内核的创造性表达。特别是数字艺术的发展,为楚文化的奇幻想象提供了更广阔的表现空间,如虚拟现实技术还原楚墓艺术世界。艺术创新的关键在于把握楚文化“惊采绝艳”的美学特质,同时契合当代审美需求。

荆州通过汉剧《优孟衣冠》、民族歌剧《有爱才有家》将楚乐八音与现代编曲融合,斩获国家级奖项;荆州博物馆的AR剧场《屈原》以动态水墨演绎《离骚》意境,让古典美学与数字技术碰撞出奇幻火花。城市空间成为文化载体:屈原路镶嵌楚辞浮雕,沙市码头文创园以楚风建筑与沉浸式演出打造“活态街区”,市民游客在街头巷尾感受楚韵绵长。

教育传播是楚文化代际传承的基本保障。将楚文化精髓融入学校教育体系,通过课程、活动等多种形式培养青少年的文化认同;利用新媒体技术扩大传播覆盖面,如开发楚文化主题的短视频、网络课程等。从文化传播学角度看,有效的传播需要构建“意义共享”机制,将历史知识与当代价值联系起来。

荆州将楚文化精髓融入学校课程,开发“楚文化云课堂”覆盖百万学子。首届楚文化节推出楚史展览、楚艺大观等11项活动,吸引市民参与广场舞、诗会,使文化节庆成为全民共享的盛典。新媒体传播成效显著:央视直播“楚商盛会”,短视频《楚乐飞天》播放破亿,中山公园楚剧巡演让文化浸润日常生活,实现从学术殿堂到市井街巷的穿透式传播。

传统文化的生命力在于不断创新。楚文化的当代转化不是对历史符号的简单利用,而是文化基因的激活与再造。在中华民族伟大复兴的背景下,深入挖掘楚文化的精神内涵,创造性转化为现代文化资源,既是对历史的尊重,也是对未来的担当。

从楚王车马阵的考古发现到方特乐园的科技演绎,从古城墙修缮到长江岸线焕新,荆州以“楚文化+”战略激活历史资源。正如楚文化节开幕式上无人机组成的“凤鸟”盘桓古城,楚文化正以古老基因与现代智慧共振,书写“万里长江美在荆江”的新篇章。这种将文化传承转化为城市竞争力的实践,不仅是对楚文化的深情致敬,更为中国式文化现代化提供了可复制的“荆州方案”——在守护文化根脉中开辟未来,在创新转化中延续永恒。