□ 余波

盛夏午后,当热浪裹着醇厚的酒香,在雕花木窗外蒸腾,弥市古镇的蝉鸣,被酒甑冒出的热气浸润得绵软悠长。荆州市文创产业协会的城市会客厅座谈会如期在弥市虎桥酒庄举行。

我则站在仪狄青铜雕像前,这位夏禹时代的造酒官,我国最早的酿酒人,衣袂间凝固的酒痕在指尖下泛着幽光。我的目光掠过他手中陶甑的纹路,忽然听见四百年前袁宏道掷杯长啸的余韵——这位以“独抒性灵”震动晚明文坛的公安才子,正踏着《觞政》的书香酒气,从墙上古朴的楚简文字中走来。

仪狄这位传说中“始作酒醪”的先贤,用青铜器皿封存了华夏酒脉的基因;而袁宏道则以笔墨为曲蘖,在《觞政》十六则中酿出性灵的琼浆。一部借酒桌规矩寻求心灵自由的哲学书,让我们看到了楚酒与性灵思想的柔美碰撞。

细读袁宏道的《觞政》,表面看是教人怎么喝酒的雅致指南,内里却是一部借酒谈心的生活智慧书,映照着晚明文人真实的精神世界。他列举“酒有十乘”的美好情境,也设下“五合十乖”的饮酒条件,乍看规矩不少。但这套规矩的深意,恰恰是为了打破更沉重的枷锁——那些束缚人心的礼教。他细细描绘“醉有所宜”的十二种境界,从“醉月宜楼”到“醉知音宜吴儿清喉檀板”,核心不是要框住人,而是想找到一种符合人本性的、真诚的饮酒方式。就像他在文坛上痛斥复古派生搬硬套古人一样,在酒桌上,他也反对虚情假意的酒礼客套,主张喝酒也要“非从自己胸臆流出,不肯下笔”——发自内心才痛快。想想看,月光洒在酒杯里,清风吹过耳边,酒就不再只是解渴的水,它成了连接人与自然的奇妙纽带。微醺之时,既能感到天地的广阔,也能觉出自身的渺小,心灵反而在陶陶然中变得清澈、自由。

开篇他就说:“凡饮以一人为明府”。这“明府”不是官老爷,而是懂酒、懂情、真正有趣的人——酒量或许不大,但兴致极高。他又严厉列出“酒忌十败”,比如“主人吝啬”、“客人轻视主人”、“争论不休”等,把酒品看作人品的镜子。在那个等级森严、礼教繁琐的晚明,这些主张简直是惊雷。他厌恶酒桌上的假客套、穷讲究,呼唤真诚、随性的饮酒氛围,认为酒桌就像文坛,只有挣脱了陈规旧习的捆绑,才能流露出最本真、最鲜活的生命力。这种追求自由的用心,甚至藏在他对酒杯的讲究里。玛瑙盏盛着松醪春酿,犀角杯、玉斝对应着不同心情、不同性格的人。这不光是玩赏器物,更是把内心的感受寄托在实实在在的东西上,暗合他文章要“各极其变,各穷其趣”的主张。酒令是酒局的核心,他看重的是“妙令无苛酌”——巧妙有趣但不强人所难的酒令,能让大家以文会友,真心交流;他反对“强作欢颜”的应酬。这和他文学上反对模仿、崇尚真情的理念,完全相通。

在虎桥酒庄的酿酒车间,看老师傅翻动冒着热气的酒醅,动作熟练得像在举行古老的仪式。那一刻,《觞政》里“酿先良米,水必甘泉”的话,忽然有了生命。酿酒如同写文章,真正的好酒容不得半点马虎,必须是上好的粮食遇上甘甜的水,再经时间沉淀、匠心打磨,才能醇香四溢。

“饮时不得强劝,罚时不得疾怨”——《觞政》里这条简单的酒令,正是“不拘格套”性灵说的最好注解。袁宏道深恶酒席上的虚情假意,就像他鄙视文坛上只会模仿古人的风气。在他心里,酒局就该是朋友们敞开心扉、畅所欲言的地方,而不是攀比钻营的名利场。这种对酒局的理想,催生了他独特的“醉态美学”。他把喝酒的人分成“酒仙”、“酒徒”、“酒鬼”,描述“醉将宜击钵,壮其神也”等情境,目的不是教人怎么喝醉,而是为不同性格的人找到表达真性情的自由空间。他推崇的“真醉”,是把喝酒升华成一种“痛快活出生命本真”的精神仪式,当别人还在借酒浇愁时,袁宏道已在《觞政》里,把醉酒提升到了精神自由的高度。

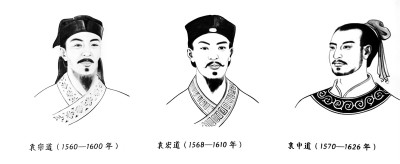

公安三袁兄弟的饮酒各有风格,展现着性灵文化的生长。大哥袁宗道,性情稳重,酒量也最好。他喜欢酒后竹林漫步,与朋友边喝边聊,享受那份宁静。他在《夜酌》里说:“醉后发清言,往往谐真趣”——短短十个字,道出了酒的神奇:洗去俗世的尘埃,让深藏心底的真知灼见自然流淌。

老三袁中道,最为豪放不羁,“呼酒赓歌,意态飞扬”是他的招牌。《醉后》诗里那句“兴来落笔摇五岳,醉后狂言惊四筵”,字字透着狂放,正是性灵挣脱束缚、纵情驰骋的绝好证明。酒对他来说,是打开心门的钥匙。

袁宏道酒量最小,常笑称“酒不能一蕉叶”,却最懂酒中真味。他在《湖上小集》里说:“呼酒与君饮,酒尽须再沽。莫言饮不多,中自有江湖”。浅饮微醺,杯中竟藏着比江湖更辽阔的心境。他的酒道,不在喝多少,而在用心体会酒带来的精神愉悦和生命感悟。

三兄弟的酒风,合奏出性灵说的三重旋律:袁宗道的“醉后清言”,是性灵的沉思内省;袁宏道的“浅饮藏江湖”,则是性灵的通透豁达;袁中道的“醉后狂言”,是性灵的奔涌释放。酒于他们,早已不是解渴之物,而是打开精神枷锁的钥匙。在微醺的暖意里,礼教的绳索松动了,属于个人的真性情破茧而出。

酒能滋养性灵文化,根子深埋在历史土壤里。《觞政》推崇《水浒传》《金瓶梅》这类当时不入流的“通俗”小说,甚至把它们和酒令并列为“逸典”,这可不是随意之举,这是袁宏道重新定义酒文化的玩法,把市井的热闹也纳入文人的审美,正和他文学上主张“代有升降,法不相沿”(时代在变,法则也要变)的革新精神一脉相承。当他写下“饮喜宜节,饮劳宜静”,谈的不仅是饮酒分寸,更是在描绘一种融合雅俗、回归本真的生活艺术。袁宏道笔下“醉花宜昼,醉雪宜夜”的美景,说到底,是心灵与自然借着酒意深情相拥。醉卧花丛,沐浴阳光;独对雪夜,享受宁静。可见,性灵文化能冲破复古的牢笼,在晚明独树一帜,酒,功不可没。

暮色浸染陶坛时,文创协会的研讨声与酒香交融。荆州市文创协会的专家们正激荡着“洞察创意引擎、重构品牌文化”的思维火花。仪狄青铜像的酒痕与三袁诗稿的墨香在空气中交融,为楚酒文化基因的现代转译提供了绝佳解读。

若以"性灵三境"重构楚酒品牌——“独酌”系列可取袁宏道《荆门道中》“孤光射酒卮”的孤绝诗意,用青瓷冰裂纹酒器承载虎渡河畔苦荞的凛冽,让都市人在独处时与古人对话;“雅集”系列当复现袁中道笔下《游高梁桥记》中江陵春宴的曲水流觞,以九宫格漆器盛放五色楚地风味,重现文人酒社的风雅;“狂歌”系列则可解构袁宏道《狂歌行》的癫狂气韵,为年轻一代打开释放的出口。虎渡河畔的“虎渡晴帆”

包装上的诗句不再是简单的引用,而是让“醉后发清言”成为每一次开启酒盖的仪式——当指尖抚过瓶身烫金的《觞政》片段,当手机扫描酒标浮现三袁饮酒的故事,楚酒便不再是液态的粮食,而是可触碰的文化记忆。就像宏道当年在酒局中破除陈规,今日的楚酒亦需在文创浪潮中找回“真”的魂魄:不是对古法的机械复制,而是让性灵文化在当代生活中重生。

晚风掠过“虎渡晴帆”的立柱,虎桥酒庄仪狄像在灯光下愈发温润,仿佛在凝视着这场跨越千年的文化重逢。袁宏道若能看见此刻,或许会笑着说“此中真意,不足为外人道”,眼底却藏着期许——他期待着,这盛满性灵的酒盏,能在现代人举杯的刹那,唤醒被都市喧嚣尘封的本真自我。楚酒的琥珀光里,沉淀的不仅是粮食的精华,更是千年酒魂与性灵精神的共振。这杯穿越时空的酒,终将在文创的催化下,酿成属于这个时代的文化佳酿。