□ 余大中

公元前606年,楚庄王观兵周疆、问鼎轻重;次年,他又成功平息斗椒之乱。这一事件不仅终结了叛乱,更重塑了楚国权力结构,为日后跻身“春秋五霸”扫清了内部障碍。

笔者曾著《为什么楚国若敖氏令尹世家由盛而衰》一文,回溯若敖氏的历史。若敖氏是春秋时期楚国最具代表性的宗族,在楚国历史上地位重要、影响深远。其源头可追溯至西周末年至东周初期的楚国君主熊仪,他于公元前791年至公元前764年在位27年,去世后葬于若敖,故被尊为“若敖”,是楚君中首位有谥号者。熊仪娶鄠国女子为妻,生子斗伯比,斗伯比与其同母兄弟后世称为若敖氏,后又衍生出斗氏和成氏两个支系。自斗伯比起,若敖氏先后有九人担任楚国令尹,堪称“令尹世家”,其发展历程呈现出由盛转衰的轨迹。

斗椒是楚国若敖氏令尹世家的最后一任掌权者。斗椒,字子越,一字伯棼,史料多称其为斗越椒。公元前611年至公元前605年楚庄王时期,他担任楚国令尹。公元前611年,楚国遭遇严重饥荒,庸国趁机伐楚。楚国联合秦国、巴国,令尹斗椒与大夫子贝率军反攻庸军,最终灭掉庸国。《史记・楚世家》记载:“九年,相若敖氏。人或谗之王,恐诛,反攻王。”

公元前607年,正当楚庄王问鼎中原之际,令尹斗椒与司马蒍贾的矛盾愈演愈烈。蒍贾依仗楚庄王的支持,多次诽谤斗椒。斗椒本就性格傲狠,不愿坐以待毙,于是召集族人预谋反叛。公元前605年,斗椒率领斗氏武装囚禁并诛杀蒍贾,随即出兵进攻楚庄王,史称“斗椒之乱”。

楚庄王得知叛乱后,派大夫苏从前往斗越椒军营求和,并提出赦免其罪行。《左传・ 宣公四年》记载:“王以三王之子为质焉,弗受,师于漳澨。”对于“三王之子”的具体所指,史家存在争议:一说为楚国三位先王(如楚文王、楚成王、楚穆王)的直系后裔,一说泛指楚王室的重要宗亲。但斗椒拒绝和谈,秉持“耻为令尹,非望赦也”的态度,决心与楚庄王决一死战,随后率军在漳水之滨列阵驻扎。

历史上,斗椒以善射闻名。《左传・宣公四年》记载:“秋七月戊戌,楚子与若敖氏战于皋浒。伯棼射王,汰輈,及鼓跗,着于丁宁。又射汰輈,以贯笠毂。师惧,退。”秋季七月戊戌日,楚庄王率军与若敖氏叛军在皋浒交战。伯棼(即斗椒)向楚庄王连发两箭:第一箭射中车辕,穿透车篷后击中战鼓的鼓架,又弹落在铜钲(丁宁)上;第二箭再次射穿车篷,贯穿车盖的骨架(笠毂)。楚军见状大为恐惧,纷纷后退。

楚庄王下令撤军至随国,扬言要联合汉东诸国共同讨伐斗氏,实则暗中部署伏兵,以此麻痹叛军。楚军佯装败退,故意丢弃炊具制造慌乱假象,引诱斗椒追击。叛军长途奔袭,人困马乏,士气日渐低落。《左传・宣公四年》记载:“王使巡师曰:‘吾先君文王克息,获三矢焉。伯棼窃其二,尽于是矣。’”楚庄王派人巡视军队时宣称:先君楚文王攻克息国时,曾获得三支神箭;如今伯棼已偷走其中两支,且在今日之战中耗尽了它们的威力。

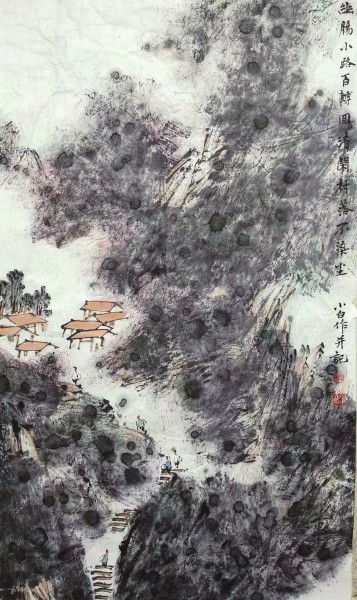

斗椒追击楚庄王至清河桥,发现桥梁已被拆断。楚庄王亲自率军埋伏于桥两侧,切断了叛军的后路。斗椒隔河与楚军对峙之际,楚将养由基主动请战,提出与斗椒比试箭术。养由基通过虚张声势、运用心理战术,诱使斗椒射失三箭。随后养由基一箭射中其咽喉,斗椒当场身亡。叛军群龙无首,楚庄王乘势反击,公子侧、公子婴齐率领的两路追兵从背后杀来,叛军最终全军覆没。