□ 梁静

沙市,三楚名镇,距今已有3000多年历史。上世纪八十年代,考古工作者在位于沙市城东偏北区域先后五次发掘周梁玉桥商代文化遗址,出土大量具有独特风格的卜甲及陶器、铜器和骨器,考古工作者通过对遗迹及遗物对比分析,印证沙市这片土地在3000多年以前已具备一定的文明条件,当时的土著文化因素有着强大的生命力。考古工作者从遗址的分布范围、出土陶器上发现刻划符号及甲骨整治规范化程度、占卜习俗等推断殷商时期周梁玉桥已有了区别于氏族部落“群蛮”的独立国家,学者认为遗址遗存所代表的文化面貌是“江汉地区一种有别于同期中原文化的文化”,并建议称之为“周梁玉桥文化”。

上世纪八十年代笔者尚幼,了解沙市甚少,更不知周梁玉桥,四十年如白驹过隙,人至暮年常忆旧,乡土岁月如今留存的种种事物,总觉得美好! 溯源探究,便起寻访周梁玉桥遗址之意。

周梁玉桥遗址具体在哪里? 根据沙市市志简介,周梁玉桥(沙市市志为周良玉桥)商代遗址位于市财贸干校,纸箱厂一带,遗址面积在150000平方米以上。可如今距上世纪八十年代已过去四十多年,财校、纸箱厂早已不存在,周梁玉桥虽时有耳闻,遗址现况实不知矣!

于是试着在高德地图上搜寻周梁玉桥遗址,显示出来的却是周梁玉桥公交站,下翻显示有周梁玉桥路,思索片刻后导向周梁玉桥路,沿长港路一路向东骑行,十几分钟后到达周梁玉桥路口。

周梁玉桥路南北贯通,连结长港路和西干渠,周边俱为小区住宅并没有什么特别之处,询问路人商户皆不知周梁玉桥遗址,于是变换思路专门寻找上了年龄的老同志询问,果然遇到一位老者说自己一直居住在这个地方,几十年前看见过考古工作者发掘,就在长港路东边邻近豉湖路一带,于是绕长港路东边和豉湖路北边骑行了一段,没有发现想象中的遗址碑或相关简介、标记,第一次寻访无功而还。

但还是总觉得应有迹可寻,过了一段时间,又分别探访了周梁玉桥车站周边及荆超粮油贸易有限公司附近。

根据周梁玉桥社区工作人员和周边住户提供的信息,结合荆州知名自媒体拍摄的关于周梁玉桥视频,遗址大致范围在心里有了底,也找到传说中的一个发掘点。

为进一步证实周梁玉桥遗址范围和了解当时发掘情况,笔者寻访到当年发掘周梁玉桥遗址亲历者之一,原沙市博物馆副馆长彭锦华先生。

但彭锦华先生年事已高,参与遗址发掘的过程已难以言语描述,唯将当初发表各考古专刊所有文章及其他学者专论推荐给笔者,阅读之后周梁玉桥遗址发掘研究情况一一呈现,3000多年前先民真实存在的文明,就在与我们共同生活的这片土地上,。时光千年穿越古今,深为感慨,故摘录部分内容分享给大家:

一、发现及研究情况:(摘录王宏发表《江汉考古》1996年03期《论周梁玉桥文化》)

1.1979年,沙市市博物馆在沙市财贸干校一带采集到商周时期的文化遗物。

2.1981年,湖北省博物馆和沙市市博物馆首次在此试掘周梁玉桥遗址,出土大量形制独特的陶器和卜甲。

3.1982年以来,北京大学、湖北省博物馆、沙市博物馆等单位又对该遗址进行了连续揭露。

4.1984年,湖北省博物馆试掘了沙市官堤遗址。同年,荆州地区博物馆和江陵县文物局联合进行文物普查,在荆州城西15公里处发现江陵梅槐桥遗址。

5.1987年春,北京大学考古系与荆州博物馆试掘了该遗址。

荆州博物馆1984-1992年对江陵荆南寺遗址的连续发掘也发现了这一时期的文化遗址。另有几批出土的铜器,1987年元月,沙市郊区东岳村出土一件商代晚期青铜尊。

1992年11月,江陵岑河庙兴村又出土两件属殷墟阶段的大型青铜尊。调查中还在附近发现与此同时的江陵八姑台遗址。

1994年初,荆州博物馆在岑河镇又征集到于数年前在河滩上出土、与庙兴铜尊形制相同的青铜尊一件。

与周梁玉桥遗址文化面貌一致的遗址,目前只发现于江陵、沙市两地。最西的江陵梅槐桥遗址与最东的江陵八姑台遗址相距不过四十余公里。遗址分布多在地势低凹的河流滩地。

以上发现于荆沙一带的几处遗址,文化面貌较为独特,即陶质以夹砂红陶、红褐陶为主;纹饰以方格纹、绳纹、篮纹最常见;形制独特的鼎、釜、瓮为主要器形,年代为商代晚期前后。关于周梁玉桥这类遗址的文化性质,《官堤简报》作者杨权喜、陈振裕先生称是“江汉地区一种有别于同期中原文化的文化”。《周梁玉桥简报》作者认为:“就总体而言,陶器风格不同于商周文化,可能属于一种新发现的土著文化”。《梅槐桥简报》作者亦认为周梁玉桥、官堤、梅槐桥遗址的文化面貌“共性大于差异”,而且还提出了“梅槐桥类型”的称谓。

学者认为,周梁玉桥遗址最早被发现和发掘,迄今工作亦做得最多,收获最丰,而且该遗址还位于目前所发现的这一类遗存的中心地带,其文化面貌足以作为该类遗存的代表,按考古学文化命名的一般原则,建议称之为“周梁玉桥文化”

二、周梁玉桥遗址位置及发掘区域分布:(摘录彭锦华发表《考古》2004年09期《湖北沙市周梁玉桥遗址1987年的发掘》)

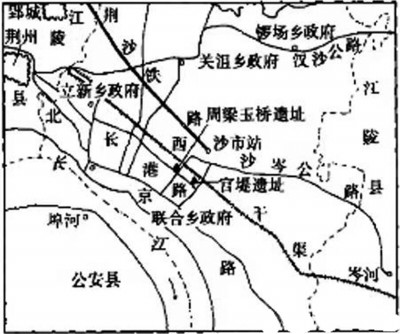

周梁玉桥遗址位于湖北省荆州市沙市区的城区东部偏北,呈东西方向的长带状分布,跨越豉湖路。

1981年秋,沙市市博物馆在遗址西部进行了试掘;1982年秋,北京大学考古专业、湖北省博物馆和沙市市博物馆又共同在遗址中部进行了发掘。1987年5月30日至7月2日,沙市市博物馆为配合当地开展的基本建设工程,在遗址东部进行发掘。

三、三千多年前周梁玉桥一带自然环境、气候及自然经济状况:(摘录彭锦华《农业考古》1988年02期《沙市周梁玉桥商代遗址动物骨骸的鉴定与研究》)

周梁玉桥遗址在每次考古发掘工作中都出土了动物骸骨,数量之多,引人瞩目。出土的动物骨骸中计有哺乳类、爬行类、鱼类和软体动物类共20种,标本属于哺乳类的动物有狗、鼬类、水牛、家猪、野猪、鹿、兔、豪猪,其中鹿的出土骨骼最多;标本属于爬行类的动物有扬子鳄、龟、鼋;标本属于鱼类的有鲤鱼、青鱼和南方大口鲶、鳜鱼等;标本属于软体动物类动物种类有背瘤丽蚌、扭蚌、背角无齿蚌、河蚬、铜锈环棱螺等。

出土的动物骸骨广泛地分布在周梁玉桥遗址各文化地层中,出土的骨骼一般都比较零碎,不少骨骼上面有烧焦痕迹,可能是当时人们敲碎烧烤食用后抛弃的。研究这批出土骨骼的动物种类及生态环境,对了解周梁玉桥遗址的自然条件和经济情况具有一定意义。

例如,出土哺乳类动物标本反映当时周梁玉桥一带分布的野生哺乳动物有野猪、梅花鹿、兔、豪猪等。野猪多生活在水草较多的地带和密林中;梅花鹿一般栖息在有稀树的丘陵地区,常在开阔的草地上活动;兔喜欢在灌木丛中生活;豪猪则穴居山脚或山坡上。

从这组野生动物的生活习性推测,当时的周梁玉桥一带有开阔的灌木草丛。其间有较多湖泊和洼地,在丘陵地区分布较多的树林或茂密森林。至今,在周梁玉桥地区,仍有不少低洼地带生长着芦苇和水草,所不同是,位于遗址西北方向的丘陵地区已经不见茂密的树林,这应是历史的变迁。

在出土的动物骨骸中,两栖爬行动物、软体动物和鱼等水生动物所占比重较大,其种,鱼类要占总数的60%左右。爬行类的扬子鳄、鼋以及某些鱼类的个体都相当大,它们的生活需要有宽阔的水域。软体类的铜锈环棱螺等常生活在小河和水塘中。这表明当时遗址的位置既频临长江,又靠近湖区,能使这类动物的生活有着充足的水源。同时在开阔的平原上,河流纵横交织,湖泊星罗棋布,给动物生活造就了良好的环境。

在这组动物群体中,有不少物种本地现在已经绝灭了。绝灭的原因,主要应是农田垦殖面积日益增大,自然植被遭到严重破坏,使动物的生活条件和生态环境发生很大变化。但是,如果从物候学的观点来加以分析,就可以看出还存在着气候方面的原因,这就是说,气候条件发生变化,也会影响到动物的生存和繁殖。

例如,扬子鳄生活史的变迁,就与气温变化有密切关系。古代扬子鳄生活的地域不限于长江流域,可达黄河流域。考古材料也曾证实,位于北纬35°33'、东径116°50的山东兖州王因新石器时代遗址,北纬36°、东径117°1'的山东大汶口及同一纬度上的河南安阳殷墟也都发现了扬子鳄骨骸,说明3000年来扬子鳄自然分布范围,至少由北纬36° 向南移到北纬30°31'地区。即向南退缩了5一6°。

竺可桢先生研究中国五千年来气候变迁时曾明确指出:“近五千年时期,可以说仰韶和殷墟时代是中国的温和气候时代”并推断:“当时西安和安阳地区有十分丰富的亚热带植物种类和动物种类。”同时强调指出:“近五千年中的最初二千年即从仰韶文化到安阳殷墟,大部分时间的年平均温度高于现在二度左右。

周梁玉桥遗址南临长江,位于北纬30°17'、东径112°16'属于扬子鳄生活的北纬线以内地区,尽管在遗址范围内目前还只发现了一扬子鳄左下颌骨的遗骸,但可以认定,它所代表的扬子鳄个体为本地所产。据此,可以推断周梁玉桥遗址在3000年前的气候应该是温暖潮湿、雨量充沛的亚热带气候,气候较现在温和,年平均气温比现在高出2-3度。

周梁玉桥遗址的自然环境和气候条件适宜各种农作物生长,各种陶制生活器皿和各式纺轮的广泛使用,说明农业生产已经成为遗址的重要经济发展形式。遗骸中的水牛是当时人们饲养的家畜,也是农业生产中的主要畜力。在商代甲骨文字中已经出现了象牛拉犁发土的字形,证明早在商代之前,农业生产上已广泛使用了牛耕。牛在农业生产上广泛使用即标志我国古代的农业生产进入了一个新的历史时期,这说明周梁玉桥遗址的农业生产有较大发展。

定居生活给人们从事农业生产准备了必要的条件。1982年冬曾在遗址乙区发掘出一座半地穴式式木构建筑的房屋基址。基址平面呈“吕”字形。有前室和后室之分,前、后室之间有过道。室内室外,有柱础痕迹,附近有大量灰坑分布。这种房屋基址和灰坑都是当时原始村落的残迹,表明周梁玉桥的先民们在这里居住历史久远,活动频繁,为多种经济形式的发展提供了有利条件。

周梁玉桥遗址的狩猎业占有相当重要的地位,其狩猎对象也比较广泛。鹿骨标本在野生兽骨标本中占80%以上,可以肯定鹿是当时主要狩猎对象,推测这一带应该生活着鹿群。遗址出土的铜箭簇有可能是作为猎狩用的。此外,狗是由狼驯养而来的,饲养它除了食肉之外,主要还是利用它在狩猎中的助手作用。

遗址一带分布的水产动物比较丰富。除鱼类外,还有扬子鳄、龟、鼋及各种软体动物,因之,捕捞业也有其相应的发展。在遗址的灰坑中遗存着大量的鱼骨和龟、鼋及软体动物的甲壳。在乙区曾发现过软体动物介壳的堆积层厚达2厘米以上,这无疑是属于一种专业性的捕捞才能获得的。遗址出土的铜鱼钩和石网坠是当时主要的捕捞工具。

遗址中饲养的家畜动物除水牛和狗以外,还有猪。当然在鹿、兔等野生动物捕捞较多的情况下,也必要进行饲养。由此,我们推断,周梁玉桥遗址的先民们曾进行过家畜动物的饲养。遗址中猪的骨骸主要发现在灰坑中,表明猪是当时人们主要的肉食动物之一。猪、鹿、牛等动物骨骸中被火烧过的占有一定的数量,说明生活在这里的人们有生肉烤食的习惯。

从周梁玉桥遗址考古调查提供的资料可以看出,周梁玉桥遗址的手工业已经有了专门的生产作坊。1979年夏,沙市纸箱厂在遗址范围内平整土地时,曾暴露出大面积的红烧土地面,其范围东西长80米,南北宽50-60米,厚0.6-0.8米,并在烧土地面上发现了许多大小相近的小圆坑。坑壁全为泥土焙烧而成,坑内残留有经火烧过的红色细粉沫土,每四、五个小圆坑为一组,排列具有一定的规律,并有少量鼎足发现。这无疑是专门烧制陶器的场所。小圆坑为窑址中的火膛。遗址出土的各式陶纺轮,也表明民间纺织手工业有了普遍地发展。

周梁玉桥遗址的动物骨骸为制骨手工业提供了天然的原料。遗址出土的骨器有簪、锥、针、钻和装饰品。还有一些未加工完毕的半成品。装饰品采用鱼脊椎骨等制成。其它则利用兽类的肢骨加工制作的。这些加工细腻、制作精良的骨器,无疑也是专门手工业作坊进行生产的。由此可以看出周梁玉桥遗址的手工业已经从农业中分离出来,走上了独立发展的道路。

周梁玉桥遗址这种与自然环境、地理条件密切联系的经济发展形式,具有我国古代南方经济发展的特点,与同一历史时期南方地区台形遗址的经济生活十分接近。

以上均为笔者非常感兴趣部分所以从资料中摘录分享,关于周梁玉桥其他情况,有兴趣的读者可以查阅相关资料深入研究。

至此,寻访周梁玉桥遗址告一段落,从年初访查实地到询问知情人士、查找资料接近半年时间,了解的情况基本解答了笔者寻访初时所持疑问。只是,在寻访过程中还是有着深深的遗憾,可能是没有寻到当时定为省重点文物保护单位时树立的遗址石碑,没能看到当时发掘出的文物(周梁玉桥遗址博物馆已合并到沙市万寿宝塔文物管理中心,发掘出的文物已移交荆州市博物馆),又或者是在如今的周梁玉桥周边没有找到遗址相关的宣传介绍,这些遗憾也许只有到周梁玉桥遗址作为“让文物和文化都活起来”创新文物保护和文化传承的实例展现出来的那一天,才会释然吧……