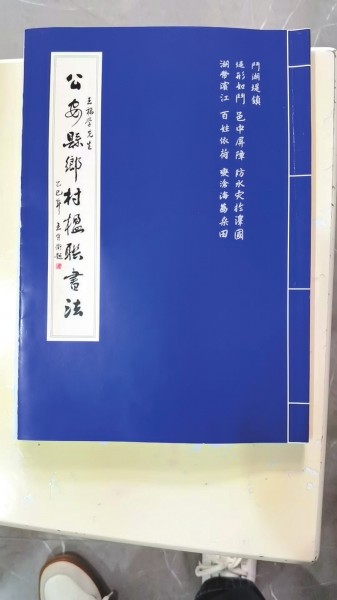

在中国传统文化中,楹联既是文字的凝练表达,也是哲思的艺术呈现。千百年来,它或悬挂于庙堂楼阁,或张贴于寻常百姓家,承载着人们对美好生活的向往与精神寄托。然而,当楹联从文人案头走向广袤乡村,成为每一个村庄的文化符号时,它的意义便超越了艺术本身,成为文化自觉与乡土记忆的碰撞。王福学先生的《公安县乡村楹联书法》一书,正是这样一部兼具艺术性、文化性与时代性,同时将传统文化创造性转化、创新性发展的实践之作。

作者是公安县退休干部,对这片土地饱含深情。他以深厚的文化积淀与对故土的赤诚之心,历时三年,走遍公安县山山水水,为全县16个乡镇、312个行政村、54个居委会创作335副专属楹联,并以书法形式结集成册。这一创举,填补了乡村文化建设的空白,更让楹联这一传统艺术形式在当代焕发新生。

系统性和创新性有机统一,是《公安县乡村楹联书法》最引人注目的特色。这种“一村一联”的创作模式在全国尚属首创,它不仅覆盖范围广,在内容上也实现了突破。每副楹联都巧妙地嵌入村名,同时融入当地历史传说和风土人情。例如,油江口村联:“左公立营,吕仙现身,骚客赋诗,智者添彩,百代文人留胜迹;油水横笛,河口邀月,江流环抱,梅花斗香,千年古址绽芳华。”,既嵌入了村名,又化用吕洞宾在此修道的民间传说和梅花古渡的历史典故,让一副小小的楹联承载起厚重的文化记忆。德义垱村联:“德泽长流家道富;义仁永在路途宽。”,通过嵌字联形式,让渐被遗忘的地名重新焕发光彩。再如,高建村联:“高标风范于村组;好建根基为众生”,既嵌入村名,又赋予其新的文化内涵。

从文化传承的角度来看,这部作品具有多重价值。

首先,它发挥了类似地方志的功能,通过楹联这一艺术形式抢救和保存大量濒临消失的地名记忆。作者在自序中提到,创作时参考了《公安县地名志》《公安县地名故事》等资料,使楹联不仅是文学作品,更是一部浓缩的地方志。例如“德义垱村”这样的地名在现代化进程中可能逐渐被遗忘,但通过楹联的艺术再现,这些承载着乡愁记忆的地名得以重新焕发光彩。

其次,这些优美的楹联书写后悬挂于村部、文化广场等公共空间,增添人文气息,成为乡村文化建设的亮点、乡村美育的重要载体。如凤凰村联:“灵山秀水,俊鸟栖息;神木丹丘,凤凰涅磐。”黄岭村联“黄岭千秋月;北湖一片春。”上升村联:“若松而永,若鹏而上;如月之恒,如日之升。”三副楹联虽风格各异,却共同展现了传统楹联“立象以尽意”的艺术特质。引经据典而不显晦涩,化用口语而不失雅致,在方寸之间构建起意蕴丰富的文化空间,堪称当代乡村楹联创作的典范之作。

最后,作品通过激活地域文化基因,凝聚乡土认同。如三袁居委会联:“两袖清风,百年德范称贤士;一身傲骨,数卷诗文醒世人。”车胤居委会联:“愧我无联题夜读,羡君有彩耀京都。”对公安三袁德行和文化的呈现,对囊萤夜读历史典故的高度概括,让居民更直观地感受家乡的历史,对本土文化产生更深的自豪感和认同感。

在乡村振兴的时代背景下,王福学先生的实践具有重要的示范意义。他成功地将梁章钜《楹联丛话》中的楹联学理转化为具体的乡村文化建设实践,实现了文化资源的创造性转化。更难能可贵的是,他在创作过程中注重乡土语言的运用,联语通俗易懂,却又意蕴悠长,如五洲村联:“财通四海;福惠五洲”,既符合农民审美,又传递美好愿景。使作品既有艺术高度,又不失乡土气息。这种“学术乡土化+文化在地化”的模式,为乡村文化振兴提供了可复制、可推广的宝贵经验。

用笔墨书写乡愁,用艺术服务乡村。作者在自序中写道:“书写是在2024年大热天进行的,这是最不宜书写的天气。因为不想用空调,墨水中也渗进了很多汗水。”这句话生动诠释了文化传承者应有的精神品格。这种精神,正是文化传承最珍贵的部分——既有学者的严谨,又有艺术家的热忱,更有游子对故土的眷恋。正是这种将学术严谨与艺术激情、文化理想与乡土情怀完美结合的精神,使得《公安县乡村楹联书法》超越了普通艺术作品的范畴,成为传统文化赋能乡村振兴的一次有益探索。

《公安县乡村楹联书法》是一部楹联集,更是一部乡村文化建设的创新实践。这部作品的意义不仅在于艺术成就本身,更在于它是在有意识地探索传统文化服务当代乡村建设的可行路径,它证明,传统文化可以“活”在当代,可以服务基层,可以成为乡村振兴的精神动力。

“墨染千村留乡韵,联书万象醒春风。”当楹联艺术从文人书斋走向田间地头,当传统文化在乡村振兴中焕发新的生机,读者看到的不仅是一项艺术创新,更是一种文化自觉的生动体现。《公安县乡村楹联书法》启示我们,传统文化的生命力在于创新,而创新的关键在于扎根生活、服务人民。希望这样的模式能在更多地区推广,让每一片土地都有属于自己的文化印记,都能绽放出独特的文化星光,让每一位游子都能在楹联中读到乡愁,让荆楚大地千村万户都沐浴在这传统文化的春风之中。