□ 彭定旺

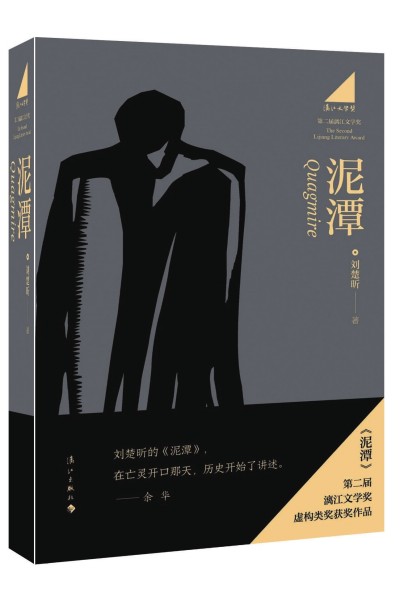

《泥潭》以辛亥革命武昌首义为背景,以荆州地域为人物活动舞台,再现了时代的风云气象和世俗图景。整部小说描绘了一众小人物在历史缝隙和社会激变中奔突、挣扎、纠葛、迷茫的生存状态与精神困境,给人独树一帜之感,其非线性叙事方法所呈现出的独特风格、先锋意识和现代派的文学技巧,使读者产生强烈的文学感觉,令人耳目一新。

叙事结构与多重视角

《泥潭》的叙事结构分为三个部分,分别以旗人前军官恒丰、革命党人关仲卿和神父马修德为主线。第一部分采用亡灵恒丰第一人称的多头叙事,现实与梦境重叠,超我与亡灵交汇,潜意识与多重人格意识闪回的手法,展现其家族悲剧和死亡结局;第二部分以第三人称聚焦革命党人关仲卿的革命活动,以现实主义笔触刻画其复杂性格和心理状态;第三部分转换成神父马修德的第一人称,以他的日记和楚卿的书信为载体,回溯人物命运,填补叙事空白,使恒妤,关仲卿,楚卿,熊丑等一干人物形象在命运延展中得以完整和丰满。三部分既独立成章,又相互印证,虽然人物主角及叙事方法各不相同,但在读完全篇之后,你会感受到它们的内在相关和气息相通,你才会明白人物之间的关联,才能把三部分的碎片连成整体,拼凑出一幅完整图景,人物形象也得以更加完整和丰满,从而产生“原来如此”的感觉。

小说大量运用意识流、闪回和“超我”对话等现代主义技巧。例如,“我看见我……”的多重自我叙述,既增强了文本的虚幻感,又深刻揭示了人物的心理矛盾。

多重视角中死亡和逃离是唯一贯穿全篇的。左都统恒龄穿胸自杀,留学生沉海自尽,恒丰、恒妤、端瑞、乌端、马修德等人死于非命,关仲卿、楚卿等人的逃亡,不仅是命运发展和人物结局需要,更承载着深刻的文学寓意——旧秩序的瓦解、新势力的迷茫,以及个体在时代裹挟下的渺小和无力。

小人物视角与非英雄化书写

《泥潭》刻意避开宏大历史叙事,采取非英雄化书写,聚焦于社会边缘人物。三个部分的主角在社会生活和政治舞台上都不是重要人物,即使关仲卿卧底清廷得到清都统的重用,在革命党夺取荆州城后,他成了善后司司长,同黎元洪总统、黄兴等革命领袖同场开会,并上了袁总统的首义功勋名单,多少也算个人物,但作者从不往高处大处去写,而是往细处小处落笔。在他的日常里写出他的心思缜密,体弱多病,知深浅懂利害,信念坚定,既有杀伐之心又有清雅作派,作为候补道和善后司长,不同流合污去贪占田产和钱财,不与恶势力结盟去做省议员;写黎元洪黄兴之类的大佬,也是三言两语去写他们的平庸和鲁莽,而不写他们作为大人物的异象和特质。不渲染不营造不铺设不议论,不搞情节发展和草蛇灰线,也没有高潮迭起和跌宕起伏,只有行为举止和心理活动,只保留小说核心要素——冲突和细节,便足以让读者感受到时代气息和内心情状,使人物充满分量。

对习惯现实主义作品的读者来说,第二部分是最无阅读障碍的,它把第一部分中不曾引人注意的一个人物——关仲卿写成了这一部分的主要人物,而且成了全书体量最重的部分。三部分的叙事手法无论如何变幻,对人物内心的细腻描绘和现代主义的文学气息却是一脉相承的,尤其是对善良与卑劣,懦弱与反抗,失落与希望,挣扎与自救等心理活动的表达,充满了洞察力、人情味和感染力,睿智而深刻。在历史洪流与个体生命、生存与死亡、真相和诡异、罪恶与救赎的哲学思考中,作者通过对小人物的形象塑造,展现了彼一时期的社会冲突、民族冲突、阶层冲突,描绘了人物之间的复杂关系、生命本质和人性幽光。

历史背景与地域文化

小说以荆州为地理坐标,虚实结合地呈现出荆州背景。《泥潭》中的荆州似乎仅指城池所在地,而非所辖疆域之地。承天寺、玄妙观、关帝庙、便河桥、天主教堂、沙市码头、公安、草市这些城市地标和毗邻之地在小说中一次次出现,作者却又不片刻驻足于风物景致,风土人情,更不屑于源远流长。这种“不屑于流俗”的写法虽显遗憾,却符合作者聚焦人性而非地域的创作意图,却又十分合理。

作为历史上最早的开埠城市之一,沙市有其独特的地理环境、开发的码头文化,应该具有丰富的文学底料。《泥潭》每次写到关仲卿回到沙市,却从不写他在沙市落脚何处,或许关的居所与戏剧大师余上沅(沙市人,应与小说人物关仲卿同龄)的宅院相邻,再或许他们是童年玩伴? 给读者留下了足够的想象空间。

《泥潭》在方言使用时有点犹抱琵琶半遮面,在粗略印象中,只使用了三个词:老巴子(老妇人)、奶巴子(婴儿)、裹人(说话纠缠不清,反反复复)。沙市自古以来就是荆楚文化的中心,积累了上千年历史的流风余韵,其独特的方言俚语,肇于远古,传承至今,许多惯常使用的词语,其实衍生于古代的文言文,在小说中适当使用并不影响文本的纯净和品格,相反可以增加人物的质感和鲜活,大可不必讳莫如深。

小说主人公是虚构的,历史人物如恒龄、连奎、唐牺支、马修德等人却是史料中的真实存在。相比其他荆州本籍作家创作的同类题材作品,《泥潭》的历史空间更为广阔,人物及活动场域更多,创作手法更丰富多姿,人物形象更细腻真实。

总之,刘楚昕的小说《泥潭》是一部具有深刻社会洞察力和独特艺术风格的作品,其文学手法、艺术特点及主题的深刻性均值得文学界深入探讨。