□袁枫

时值大暑,炎气蒸腾。午后骤雨忽至,檐下珠玉迸溅,暂洗尘嚣。打开案头《晋祠之铭并序》,只觉墨香犹存。复展欧阳询《九成宫醴泉铭》,两碑都和唐太宗血脉相连。一述文治之思,一记避暑之幸。千载碑石如镜,映照贞观气象,也算是为今人辟了一方清凉之境。

九成宫,醴泉清冽映贞观。大唐贞观六年(632年)孟夏,长安如同今天一般炎热,太宗率群臣赴九成宫避暑。此地台榭参差,高阁周建,更有“炎景流金,无郁蒸之气;微风徐动,有凄清之凉”的妙境。太宗信步庭中,杖捣潮土,忽见清泉汩汩,“其清若镜,味甘如醴”。于是命魏征撰文记此祥瑞,欧阳询以楷书镌石,遂成“精密严整、峭劲挺秀”的千古名碑。后世临帖者或不知,此碑原是夏日清冽的注脚。泉涌刹那,暑热消散于笔锋的顿挫之间。墨痕如波,流淌着唐人对自然的敬畏与诗性。

晋祠铭,行书走笔见雄魂。贞观二十年(646年)正月,雪夜。太原晋祠内,李世民挥毫写就《晋祠之铭并序》。此碑开创行书上碑先河,被誉为“仅次于《兰亭序》的行书杰作”。读碑文有四重深意。溯周礼,赞颂唐叔虞“承文继武,经仁纬义”,奠定晋国德政根基。绘胜景,赞叹晋阳山水殿宇,“金阙九层,玉楼千仞”的雄浑气象。斥隋弊,揭露隋炀帝“纲常崩摧,神怒民怨”,反衬大唐“顺天应人”的正道。明德治,倡导“为政以德,民心为归”,祈祷江山永固。碑阴刻长孙无忌等功臣姓名,左右宋人题记斑驳。一石融君臣之义、古今之思,更藏着帝王的心事。那就是,十八年前晋祠祈兵,十八年后雪夜报恩。赵崡在《石墨镌华》中道破:“高祖起兵祷于晋侯,太宗以铭报享”。

碑里蕴藏千秋。从贞观到滕王阁。碑铭之为物,“陵谷恐变,非石莫保其坚;传记后来,非文莫以旌其德”。唐太宗两碑,一清凉如泉,一沉雄如岳,共构贞观精神的阴阳两面。九成宫欧阳询楷书“寓险绝于平正”,如醴泉涤荡暑气。而晋祠铭太宗行书“鸾飞凤翥,气象峥嵘”,若龙吟雪夜。30年后,王勃《滕王阁序》挥毫:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”此句与“炎景流金”“金阙九层”遥相呼应,这都是唐人以笔墨驯服时空的明证。

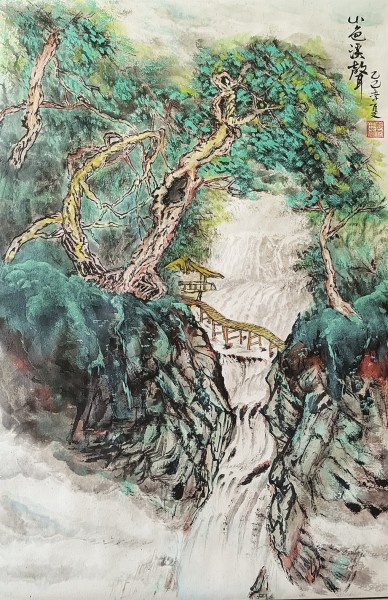

在碑铭中消暑,这是我的一种静心之法。而前人早有类似消暑之法,各具机杼。米芾《逃暑帖》遁入山林,自诩“幸兹安适”,尽显名士风流。蔡襄《暑热帖》赠友“精茶数片”,以淡墨撑起轻阴。丰子恺观农人踏水抗暑,叹“不抗争而活是羞耻”,另辟刚健之境。而太宗借碑铭将消暑升华为精神仪式,九成宫泉涌,是自然与人文的和鸣;晋祠雪夜书碑,是历史与当下的对话。碑石不朽,不只在字迹工丽,更因其中流淌的“与天地参”的东方智慧。心静则暑不侵,神凝则热自消。

大暑之热,终究不敌碑中千载长风。雨霁云开,晚风穿堂。合上碑帖,忽觉欧阳询的峻骨、太宗的雄魄、王勃的华章,皆化作案头清泉。俞丰谓“笔墨驱暑气,尺牍蕴清凉”,诚不我欺。