|

||||

|

||||

|

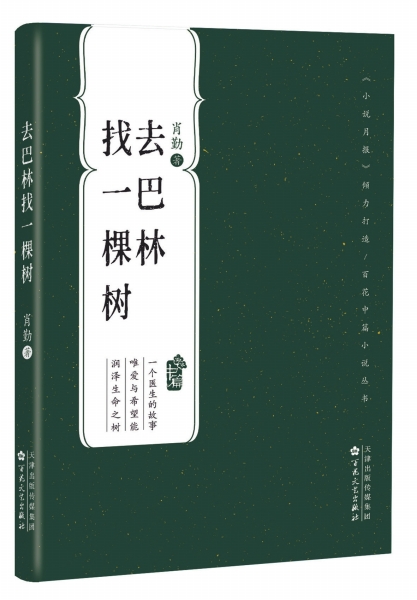

□齐红霞 由《小说月报》倾力打造的“百花中篇小说丛书”第一辑已经面世,第一辑收录了6部优秀的中篇小说,肖勤的《去巴林找一棵树》是其中之一。《小说月报》作为期刊,她始终保持着与时代同频共振、为人生的文学传统,她服务的对象群体主要是期刊读者,书稿的读者未必能够及时地读到优秀的当期中篇小说,为了达到有效的书刊联动,才策划了这套丛书。事实上,百花文艺出版社在上世纪80年代曾出版过“百花中篇小说丛书”,有鲁彦周的《春前草》、冯骥才的《啊!》、浩然的《高高的黄花岭》、蒋子龙的《锅碗瓢盆交响曲》、张承志的《黑骏马》、张贤亮的《河的子孙》、陈建功的《鬈毛》、宗璞的《三生石》、鲍昌的《神秘果》、叶文玲的《小溪九道湾》、秦兆阳的《女儿的信》……都是历经时间的淘洗流传至今读者耳熟能详的佳作。 对于中篇小说的偏爱,源于它的体量和成就,《小说月报》《散文》主编汪惠仁说:“小说的篇幅,是极有讲究的。能够激起人心普遍唱和的,往往是中篇小说。短篇易迷失于个体幽谷式炫技,长篇易迷失于时代产业竞赛。于人情,于物理,中篇小说以合适的尺幅照见人间生活的本相。”短篇因为篇幅所限,单本成册尚显单薄;长篇的出版受到时代的召唤呈井喷之势,而中篇没有引起读者、评论家、出版界足够的重视。这套“百花中篇小说丛书”上承上世纪80年代百花中篇小开本的优良传统,延续百花对小说这一文体的开拓与执着,实时播报名家新锐最新中篇佳作。 仡佬族70后女作家肖勤的作品关注实现、关注基层,作为业余作家,她长期工作在一线,丰富的阅历使得她的作品具有强烈的现实主义特色。她的《去巴林找一棵树》是一部描写医生患病的中篇小说。小说讲述了主人公医生黄栀子坎坷却充满情义的一生。高考前唯一的亲人母亲去世,她靠着校长的资助和母亲留下的一片香樟树读完大学;前男友的亲友知道她是RH阴性血这种熊猫血后迫使他们分手,她成为一个未婚先孕的单亲母亲,自己逐渐长成一棵能够为儿子遮风挡雨的大树;作为医生,她和白血病打了20年的仗,她理智、果敢,已经成为患者的生命之树;当她发觉自己也得了白血病M2时,她只是想给孩子找一个可以托付的人。在上司兼搭档“老大”的运筹下,搭档、初恋、前男友都不能胜任,这棵带给孩子希望的生命之树只能是她自己。“老大”叫她去巴林看一棵树。 在巴林,那棵自强不息、仅仅靠自己顽强地存活了400多年的牧豆树,给了她答案和勇气,使她受到了生命的洗礼。牧豆树,是豆科含羞草亚科牧豆树属植物,适应能力强,多用于干旱地区造林和水土保持,预防土地退化和沙化,在阿拉伯半岛很常见,它们的根为了找到水源能伸展到地下30米,甚至更深,被当地人亲切地称为“生命之树”。巴林的这棵牧豆树,生长在大沙漠中,方圆几十公里范围内没有其他树木,地处极其干旱的地带,极少有雨水,在这样恶劣的环境下这棵牧豆树树冠面积200多平方米,它巨大的树冠给其他动植物提供栖息之所,为过往的行人提供阴凉。这棵孤傲、顽强的牧豆树总是给人以安慰和希望,已经变成沙漠中的生命之源。“老大”给黄栀子设计了“置之死地而后生”的桥段,事实上朋友们对她的帮助和支持,才是她生命之树希望的源泉。 作者写这篇小说,是为纪念患有一种罕见的血液病骨髓异常增生综合征的父亲,在血液病病房,作者感受着病患的无助和病痛、病人家属的无奈与期望、医生的奋斗与焦灼、护士的体贴与关爱、青年志愿者的帮助与陪伴,这种种的一切使得她对医生这种职业有了新的认识,“我突然发现活着是那么美好,突然明白每一个生命背后,都有着无数爱的加持与守卫。”“医生们不自觉地分成了两种主张,一种是冷酷理智的,一种是温情犹豫的”,其实不管属于哪种,医生作为救死扶伤的英雄,他们负重前行,他们肩负希望,他们不光帮助病人个体减少痛苦,他们也帮助人类这一群体抵御伤病。现在偶有医患矛盾发生,甚至有伤医的事件出现,这都是背离医患相互信任、相互尊重的基础。《去巴林找一棵树》这部小说,关注的不仅是病人的生命之树,同时也关注作为摆渡人的医生的境遇。这篇小说讲述的是爱与希望、加持与守卫、宽恕与救赎,还有医患之间理智的换位思考。医生引领病人走过黑暗去守护那盏象征生命的烛火,带给病人和家属的是希冀和未来。这种希望的加持时刻化作细雨滋养人们的心田,唯爱和希望能润泽生命之树。 (齐红霞,中国古代文学硕士,现供职于百花文艺出版社《小说月报》编辑室。责编作品曾获中宣部“五个一工程奖”“2019年度中国好书”中国出版政府奖图书奖提名奖等奖项,入选国家出版基金等项目。) |