|

||||

|

||||

|

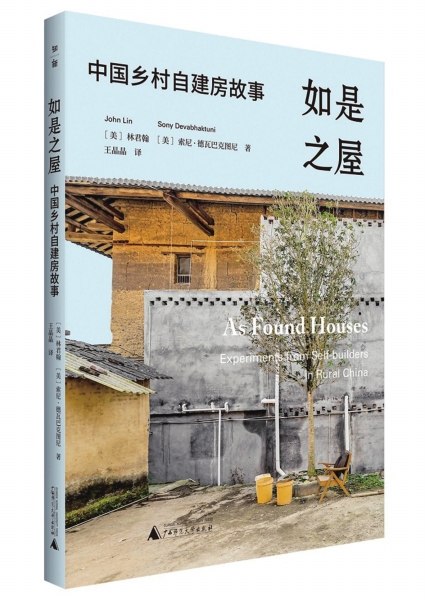

□刘学正 随着我国乡村振兴战略的全面推进,农村人居环境得到普遍改善,越来越多的年轻人开始告别城市的喧嚣,选择“返乡置业”。中国乡村住宅,到底有什么魅力?《如是之屋:中国乡村自建房故事》是曾获多项国际建筑设计大奖的林君翰及其助手推出的一部社科新著,该书以深入的田野调查为基础,实地考察了中国西北地区的窑洞、中南部山区的侗族木屋、东南部地区的大型集合住宅、西部偏远高海拔地区的藏族住宅,旨在挖掘中国乡村自建房蕴含的建筑逻辑与智慧,讲述房屋建设背后的故事,从建筑的视角看待中国乡村发展。 与破败荒废的印象不同,陕西西安附近的农村,让作者见证了窑洞建筑正在焕发的新活力。越来越多的村民投身遗产保护活动与旅游业,他们将窑洞改建为旅馆和餐馆。有些村庄重新设计了各个窑洞,用新地道将庭院彼此串联起来,并引入新的项目:从一个院子到另一个院子,游客可以购物、用餐和休息,无须中途返回地表。而这也给窑洞内部带来了变化,配备淋浴设施的卫生间不仅常见,还常常带有通风换气功能,解决了潮湿问题;传统炕床也被床垫和白色床单所覆盖。对游客而言,窑洞向他们展示了乡村生活景象。 在贵州省黎平县的侗族村寨在地图中查看,所居木屋极具特色,由传统手工艺制作而成,地板、墙壁、窗户、家具和木屋框架一样,均采用杉树木料。木屋易燃,无法抵御洪水,不好通电,也不隔音。近年来,传统建筑方式与混凝土框架组件的结合,在保留侗族民族文化与建筑风格的同时,使木屋的安全性更高,也更加实用。侗族独特的生活方式,吸引了大批游客自驾或乘高铁前来游览,侗族人获得了更多关注,这令他们感到自豪。 而在福建厦门周边的农村,土楼仍持续散发着魅力,并引导人们做出改进,几乎每座土楼身上,都有老百姓做出的改造。土楼各个部分被重建或彻底拆除,新的施工方法使人们得以强化土楼土墙的结构完整性。住户向外扩建房屋,打破围墙并建设通道,从街道直通住宅。这些创新融合了土楼的组织逻辑和新的空间理念。随着经济活动范围的扩大,这使部分家庭能够借此做些小生意,而这些经济活动已然成了乡村生活的一部分。结果表明,土楼的核心区域不但布局灵活,还彰显了其维持当代集体生活方式的能力。 走进云南香格里拉,周围建有1米厚土墙的传统藏族住宅随处可见。过去,用土墙围起来的前院用于豢养牲畜,墙体还构成了双层斜尖顶房屋的外缘,并以粗壮的木柱和横梁支撑。近年来,这种牢固的住宅经过改造,利用容易购得的钢材和玻璃进行加盖。加盖部分通常面积很大,可以将原本的土屋和庭院包裹在新建棚屋里。结果就形成了混搭建筑,看似相互矛盾,却适合低温极寒且光照强烈的高海拔气候。新房通常在设计中融入玻璃结构。傍晚时分,古老藏族城镇摇身一变,成了琉璃璀璨的现代都市。 “我喜欢看农民们怎么处理自己的小住所,每个东西都很实用,很多东西都可以从农村学!”城市化进程中,很多人在谈论中国的城市,而该书作者看向的则是中国乡村,真实记录中国乡村居民日常生活与建筑的关系,以及中国乡村住宅改造中实用且充满智慧的设计,发出了“向乡村学习”的倡议。 |