□ 李建明

1965年9月,“北京石油地质学校”迁到大庆市让胡路参加石油会战,更名“大庆石油地质学校”;1970年3月,再迁到湖北当阳、枣阳等地,参加“五七”油田会战,为“五七”油田会战指挥部第三分指挥部第十二营;1972年3月迁址江陵,更名为“江汉石油地质学校”。

1977年6月,江汉石油地质学校党委领导班子(书记杨华超、副书记薛云胜、副校长李文珍、白光第、董春玉等)敏锐洞察到当时石油高等教育的发展态势,及时提出改建学院的初步设想。7月,由原石油化学工业部人教司向康世恩部长提交了“关于江汉石油地质学校改建江汉石油学院的调查报告”,康世恩部长阅后批示:“同意。具体问题和江汉石油管理局同志一起安排。”并对改建学院的工作提出了指导意见。

1977年9月,教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定恢复已经停止了十余年的全国高等院校招生考试。1977年10月21日,《人民日报》发表社论《搞好大学招生是全国人民的希望》,报道了这一重要消息。1978年3月,文革后恢复高考的首批本科生1977级新生入学。

1978年4月28日教育部下发(78)教计字335号文件同意将江汉石油地质学校改建成江汉石油学院,学院实行双重领导,以石油部为主管理体制(1978年3月5日撤销原石油化学工业部分别设立石油工业部和化学工业部),招生主要面向中南地区,学生规模为1500人,校址湖北江陵。

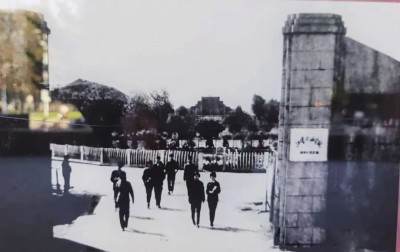

江汉石油学院的成立,在学校的发展史上翻开了崭新的一页。1978年10月,学院迎来了1978级石油地质勘探、石油地球物理勘探、石油矿场地球物理勘探、石油钻井工程4个专业8个班304名新生入学。他们有上山下乡、回乡知识青年、教师、工人、农民、复员军人,还有刚刚高中毕业看起来还稚气未脱的十五、六岁少年。

四年寒窗苦读,1982年6月,江汉石油学院首届本科毕业生即将毕业。当时校学生工作部给魏巍先生写了一封信,汇报了学校的发展,并邀请魏巍先生参加首届本科生毕业典礼。魏巍当时正在忙于《聂荣臻回忆录》编写工作,身体又欠佳,不能前往,特地为江汉石油学院师生、应届毕业生写了一封题为《希望你们丝毫不逊色于前一代的青年》的长信。

魏巍在信中分享了江汉石油学院的发展历程,对学院人才培养成就进行赞扬。认为江汉石油学院为我国石油工业做出了巨大贡献,对毕业生中许多人已成为石油战线上的领导干部表示欣慰。他回忆了第一批勘探队员的豪迈气概和献身精神,对这些毕业生积极投身最艰苦、最边远的地方,展现出新中国青年的英雄气概和对事业的热爱表达了钦佩之情。提出对新一代毕业生的期望。他说,我对即将毕业的同学们寄予厚望,希望你们能够继承和发扬革命精神,面对困难时展现出不逊色于前辈的坚韧和勇气。最后鼓励青年毕业生要自觉抵制社会上一些不健康的风气可能对成长产生不利的影响,坚定政治立场和思想,在实践中树立起革命的世界观……

江汉石油学院应届毕业生也给魏巍先生回了信,回信中表态:“在同艰苦困难作斗争的时候,我们决不会逊色于前一代的青年。”

1982年8月首届287名本科毕业生顺利毕业,奔赴祖国经济建设的主战场。他们没有忘记魏巍先生的教诲,不怕牺牲,艰苦创业,奋发图强,如今,有些人已成为了国家栋梁之才、业界精英。

江汉1978级也有遗憾,物探78级校友王英豪,为了征服“死亡之海”,魂断塔里木,27岁英年早逝。

中国大学的1978级,他们经历过成功的欢乐、失败的痛苦,是一个历经艰辛终于得到改变命运机会的幸运群体,是一个经历了最激烈的高考竞争后脱颖而出的群体,是一个大浪淘沙后特色鲜明的群体,我也是这个群体的一员。