□ 陈厚权

土把壶,是洪湖人几百年来井市生活的居家必备和怀旧的老物件。

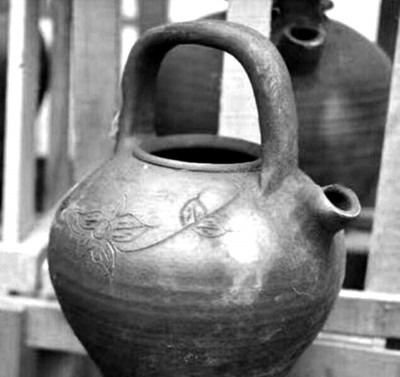

顾名思义,这种壶是用泥土烧制的装水器皿,它显目硕大的提把是其重要特征,如一道劵拱,似一道彩虹,高架在鼓鼓的球体之上,显得既粗犷夸张,又亲民豪放。

特别是土把壶豁开又短拙的壶嘴,生根在靠近提把一侧的下方,乍眼一看有些滑稽土气。

土把壶又名土壶、泥壶,土提梁壶。其虽绰号众多,但总还是离不开泥土二字,的确是土到家了。它不仅造型土,出生土,归宿土,制造者也土……其深瓦灰的颜色,除了滿身的乡土气息外,几乎缺少一丁点儿艳丽高雅的上流气质。

它没有金银壶精雕细琢的王家气派,看不到白玉翡翠壶的高端华贵品质,不具备紫沙壶的历史故事和文化素养,也缺失青花瓷壶艺术内涵和显赫的官窑出身。连它的纹身图案上,也找不到贴金错银或深镌浅刻的浮雕,或缺古老进口钴料绘成的鬼谷子下山或人物花卉图,瞄目打量一番,几乎没有时光底蕴和收藏价值。

的确,它骨子里身世卑微,制造材料是普通的河泥黄土,制造者不是制坯雕艺名匠,而是乡野村夫。他们在农闲时挖几锹陈年老土沤好,再偷功谋夫地捏一砣泥团,架在茅舍柴扉间的土旋床上,拉出个瓮型土坯。随之,板一块泥巴随手抻成长条,把长条弯曲连接在口沿两侧形成提梁。再搓块扁泥一卷成筒,用线弓截去一端,接在预定的开口处,用根筷子捅破壶嘴底下的泥头。然后拿块竹片作雕刀,随心所欲在壶身上剔出几刀作兰草图案,就算唯一的点缀。继而,配个像农夫渔樵所戴的变型笠帽状壶盖,这土壶坯子就完工了。

接下来随河坡挖个窟窿,或者堆上几层土坷垃、垒几圈土坯砖当窑口,用桔梗、稻草或枯树老枝作柴火,烧上一段时间。到了八、九百度的焙烧温度,釜底抽薪熄火焖窑。有的让它自然降温等待出窑。有的浇水冷却,让粘土中的铁质不完全氧化,实行色彩脱变。

这二种不同处理待遇,就造就了土把壶土红色与青灰色的不同基调。

于是,一把把没有产地窑口,不落底款、价廉物美的土把壶,就在穷乡僻壤里诞生了。

土把壶出生卑微,工艺简单,但与高贵的宜兴紫沙,钧瓷汝瓷品是一般工序,一般孕育。在脱胎换骨的薪火造化过程中,同样凝聚了红山文化,河姆渡文化先祖们造就原始陶器的智惠,也汇集了水土交融,窖火高温淬炼的升华。

过去水乡的农村集镇,对土把壶的青睐与依赖,丝毫不亚于其它的储水器具。

记忆之中,故乡新堤的城乡居民,几乎家家户户都备着一把土把壶,其中青瓦色的居多。细究起来,其形状亘古不变,圆礅礅的,高把短嘴,朴实无华。而它的容体却大小各异,秀珍的小肚鸡肠,仅纳五六碗水。豁达的大肚可容上十斤,一切按主人喜好选用。

土把壶无论颜色差异,不管大小体型,它们都会尊重人的选择,无怨无悔。或静候在家之户之的案头桌上,或屈尊在厨屋厢房犄角旮旯。既可在作坊院中立足,也可随劳作主人深入柴山田野。无论蹲在旷野,看农夫耕耘收获随机补供凉水,还是处深处宅院,观祖孙儿戏适时赞助热茶,即使被人暂时遗忘在地头院中,总能履职如常,恪尽职守。有伴四季更迭随遇而安之低调胸襟。具四处逢源泰安处之,毫不讲究地位高低,无论城乡僻壤一如既往之豁达涵养。

最难忘是故乡的土把壶,和便宜得几毛钱可买一大包的花红茶叶联姻,那真的是神来之作的天仙绝配。

如果,将几片陈年花红茶叶洗净,投入壶肚,再把洪湖的江河湖水烧开了注入壶内,只在水温与时间的孕育下,老叶中蛰伏已久的日月精华和田园清香,就会毫无吝啬的释放出来。这种酽汁,小有名贵红茶的温润之功力,可生津养胃、止渴利尿。又颇含高档绿茶的凉健之效果,能提神醒脑、稳压降脂。

总之,土把壶和花红茶叶联盟,不仅可以酝酿出琥珀色的琼浆玉液,供人赏心悦目。还能让市井凡夫,品出润入肺腑的家乡味道。相信五零后至七零后都有喝一碗土把壶沏出花红茶的童年记忆。

夏季,灸热无奈口渴难忍,顽童们一进屋,比亲近爹娘还要赶紧的是,匆匆找到自家那把土把壶尽情倾泻。于是,倒一碗红花叶子茶,如梁山好汉畅饮,一口而尽。顷刻解凉爽身,暑气尽除,既解乏除燥,沁心通脾,还怡然自得,神清气爽,美于神仙。

如若晚秋初冬气温低降,放学而归的少年,一身凉气搓脚碾手。欲求温暖,最常见又明智的选择,便是疾步投奔土把壶,倒一碗热气腾腾的开水,一口一口喝下便会眉舒眼笑。瞬间通体温升,如大地回春寒意皆除,一种家的温馨,对土把壶感激暖流,顿时传遍了全身。随之,这种儿时的记忆,也溶存在了血液中。

小时候夏暑寒冬,与土把壶结缘的不仅仅只有喝茶时的畅快,有它陪伴水乡少年长大的经历,也有享受平凡质朴生活的乐趣。

儿时,从峰口土京村购来的厚底精制土把壶,是可以直接架在炉灶上烧水的。那个年月,新堤古镇没有自来水,每家必备水缸。

至今,我常常会回想起母亲给土把壶盛水时的情景。她把壶放在水缸口沿上,用木水瓢一瓢一瓢,将沉淀后的长江水加入壶中。那种水入壶冲撞起来的瓦磬节奏,似远古飘来低婉沉深的时光唱和,如诗如赋,好比在赞咏着宁静平安中的岁月。如此唱吟之音,经年在我长大的梦中还会响起。

与土把壶的结缘中,我还饶有兴趣地观察母亲用土把壶烧水的过程。她总是沿袭着文火让壶和水加温,再武火将水一次性烧开了就离火的法则。显然,这种生活经验,也蕴含了不让瓦壶突兀冷热不匀而开裂的学问。

有时,我曾缠着母亲讲解用土把壶烧水的步骤,央求母亲在土把壶上刻上购置的时间,情至极致时,还用粘土捏个小泥壶,放在炉了里烧起来……

这些时光片段,其实是一种凡尘生活中对老母和土把壶的依恋与亲昵。

然而,我更乐意提着家中那把大号土把壶,屁颠屁颠地蹦着马蹄步,到离家不远的新堤内河去,把壶身过头盖脑的沉入河水中。看着提把壶在水里咕噜咕噜地冒着水泡,就有一种莫明其妙的滿足。

同时,也喜欢自已打上一壶清澈纯净,从洪湖流淌过来的河水,回家再烧水的乐趣。似乎从河里打来的水,伴着我一路浸出的汗水,有一种亲历亲为的劳动快乐。

一把土把壶,有乡魂,有故事,也有传奇。土把壶在家乡也称其为土京把壶。这种自我标榜的称谓,竟然和京都扯上了关联。大有“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗画意境。

于是土京把壶一下子身价倍增,也就衍生出一个传说,形成了一方地名文化。

原来,在家乡洪湖峰口镇下辖一个叫“土京村”的地方,解放前后农户渔家闲时就有制作土京把壶传统。

“沙湖沔阳州,十年九不收”、“拖儿带女唱渔鼓,打起三棒鼓逃水荒”,这是故乡百姓旧时代的艰辛生活写照,也是因逃荒引出一个土京把壶的传奇佳话。

据传说在清代,现峰口镇下辖的无名地域,有两个白氏兄弟带妻儿逃荒,碾转至京师生活无辙,到一个做京把壶的窑场做帮工,说是只管饭不要工钱。

窑主见二兄弟膀扎腰圆,做活实在肯吃苦,又憨厚老实很是怜惜,就让他们跟着师傅们上手,学做陶瓷京把壶坯件。若干年后,二兄又把上窑手艺学得门清。后来兄弟俩故土难离,思乡心切,还是回到了洪湖岸边。

揣着一身手艺,二人想重操做壶行当来谋日生。无奈地处东荆、内荆河畔的故乡,既没制陶壶红粘土,也无作瓷器的高岭土,只好融会贯通烧砖的模式,在现在土京村河边,寻得千年积淀下来,又粘又细腻的湖泥,经碾磨沉淀过滤后,权作坯料使用。他们又把北方京把提梁壶的外观作了改良,最终烧成了如宫殿青钢砖质地的提把瓦壶。

没想到这土把壶制作歪打正着,成品品质颇为优异,其外表细腻致密,却内隐无数孔隙,夏季散热快,还具备快速吸符沉淀水中杂质的特性,使壶中储水清甜可口。而且泡出来的花红茶汁,几天几夜不馊,不改清甜之味。有清瘟降火,通便止痢的长处。而在冬天,由于壶壁内的小孔里饱含空气,比铁板一块陶瓷壶更宜于保温。

土京把壶土生土产,土壶装着乡土里的江河湖水,分外相得益彰,丝毫没有不服水土的弊端,极接地气,具故乡人熟悉的乡土味道,它一出世就受人追捧。又因生产原料取之不尽用之不竭,制作工艺相对简单,人们看几遍拉坯流程,造个土挖砖磊的土窑就生产,因此众人效仿,依法泡制,遍地开花,产销两旺。

因此,人们根据白氏兄弟做土把壶的来历,叫这种壶叫土京把壶,把他们聚群而居的村子顺理成章称为了土京村。

虽然现在人们盛水的壶具与时俱进种类繁多,土把壶的身影也逐渐被时光尘埃所淹没。但是故乡的土把壶,正是倚仗它亲民的魅力,给群众生产生活提供了极大的方便。它用卑微而博大的胸襟,赐福了几百年一方芸芸众生,也给一代代洪湖人留下了不可磨灭的乡愁记忆。