□ 邹五星

一

饱吮了一夏的阳光雨露,积蓄了一百多个日日夜夜的力量,在这诗意盎然的秋天,乡下的稻子铆足了劲,终于颗颗成熟、粒粒饱满。沉甸甸的稻穗,闪着诱人的金光,迎来农人的笑脸。瓜果飘香,识时务的空气也变得甜蜜起来。

小时候,父亲的二亩八分水田,是全家人的吃喝拉撒。日子虽然紧巴,却其乐融融。水田二亩八分,还被父亲拿出三分专种糯谷。糯米不能当饭吃,功劳却不逊其他米类。在我们监利,无论大街小巷,还是农家小院,各种美食都少不了它。糍粑、爆米糕、汤圆、糯米饼、麻糖、糯米酒……关于糯米的美食,不胜枚举。最受人喜爱的却是糯米酒,有绾烟诗为证:

万户皆知名,何须论浊清。三分携酒意,一碗逐泉声。待客情常在,充饥寒自平。屠苏虚有位,此物酿前生。

读小学一年级的我,傍晚放学回到家,刚放好书包,母亲要我与她一起到离家不远的小路边摘酒曲花。这条泥土小路,是我的老熟人、老朋友。它对我了如指掌,我对它非常熟悉。每天上学、放学,我都要经过:到供销社帮母亲买盐、打酱油,我经过;与同伴到堤上放牛,我经过;到田野里抓蝴蝶,我经过……可是,今天怎么啦,对这位老朋友,突然有种陌生感。老朋友的两旁被各种不知名的小花小草打扮得花枝招展、十分漂亮。以前,我怎么没有注意到呢? 后来,深刻体会到罗丹的一句话:世上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。是啊,世上万事万物,或许神秘莫测,或许雄伟壮观,或许平淡无奇,人们大都只注意到神秘莫测的壮观景象,却忽略眼前的平淡无奇,因而会错过柳暗花明!

在母亲的介绍下,我生平第一次认识了酒曲花,以及酒曲花在酿酒中的重要作用。母亲说,酒曲花是有学名的,就像作家有笔名一样。幼小的我那时不懂什么是作家,什么是笔名。母亲说也许专门写文章的人就叫作家吧,笔名就是作家写文章时另外起的名字。母亲说在旧社会里有位写文章的人,他本名叫周树人,取的笔名叫鲁迅。鲁迅的文章令国民党反动派恐惧,却让人民大众喜爱。那时,小小的我也希望自己将来能成为一名作家,写出来的文章也能让老百姓喜欢。那时,母亲在我心里播下一个文学梦。酒曲花的学名叫辣蓼花,微风轻拂,辣蓼花带着它甜蜜的香味,向我点头致意。我想,因为它马上要被母亲派上用场,终于能完成自己的光荣使命,感到自己的生命非常有意义,所以不住地向我和母亲招手、再招手,催我们赶快采摘它。我翘起兰花指,轻轻地摘了一朵,又摘了一朵,直到我们娘儿俩摘了满满一大盆。

母亲夸我懂事,她说要酿出世上最甜最香的糯米酒给我吃。我唱着歌儿,蹦蹦跳跳地找同伴玩去了。

二

几十个汤圆,如几十颗珍珠,均匀地摆在簸箕里,在阳光的照耀下,闪闪发光。我问母亲,这汤圆真美,你晒它是不是味道更香? 母亲微微一笑,说,这不是汤圆,是我刚刚做的酒曲子。这酒曲子里有我和你摘的酒曲花呀。你闻闻,香不香? 我拿一个放在鼻前,果然有股清香的味道。母亲说,正因为有了它,才能酿出味道香甜的米酒来。我又说,酒曲子为什么要晒啊,母亲说,把它晒干了存放的时间久一些。因为这次酿酒只要两个酒曲子就够了,余下的几十个留着以后酿酒时用。有时,还送几个左邻右舍用。

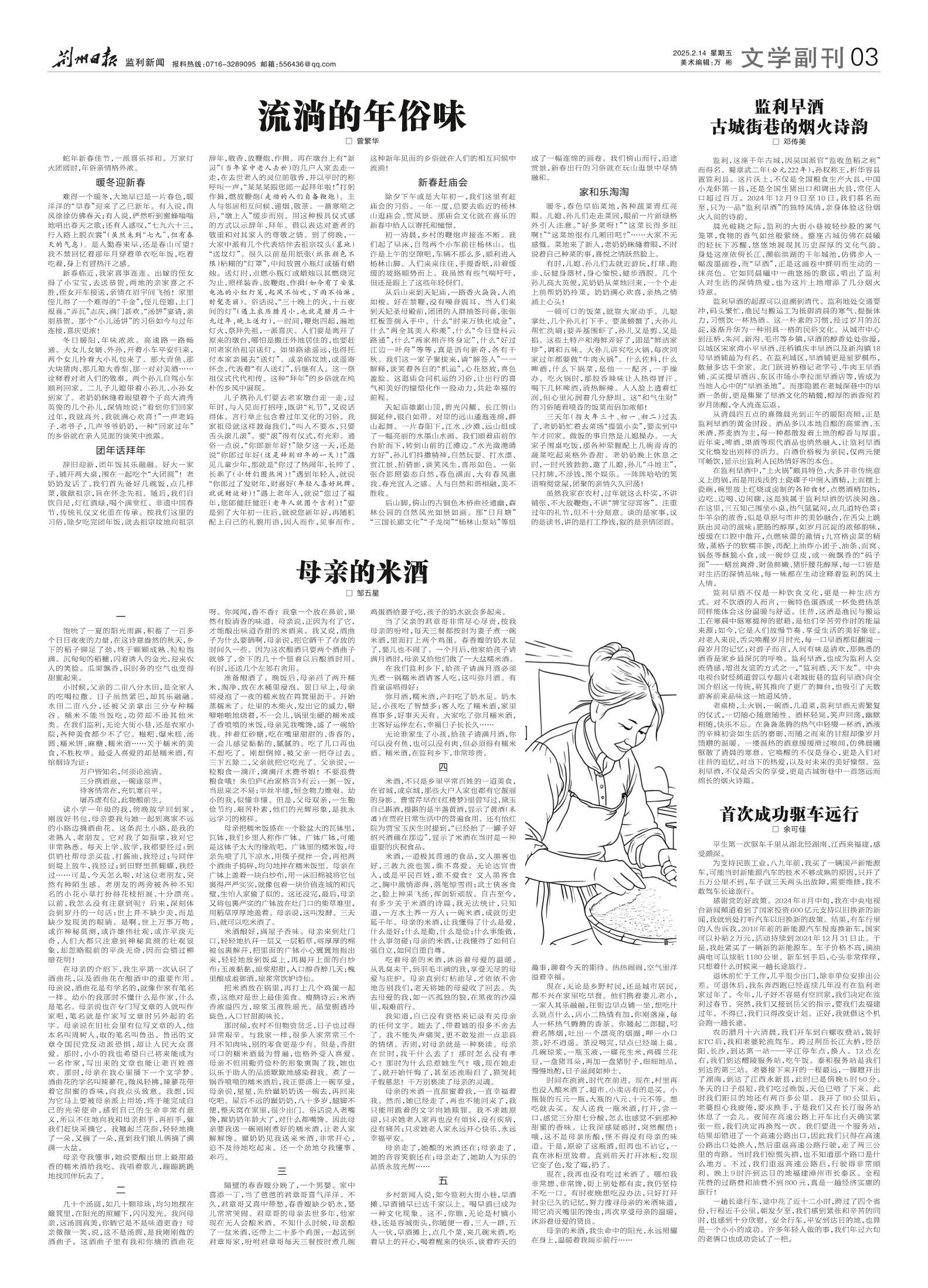

准备酿酒了。晚饭后,母亲舀了两升糯米,淘净,放在水桶里浸泡。翌日早上,母亲将浸泡了一夜的糯米放在筲箕里沥干。开始蒸糯米了。灶里的木柴火,发出它的威力,噼噼啪啪地烧着,不一会儿,锅里生硬的糯米成了香喷喷的米饭,母亲见我嘴馋,盛了一碗给我。拌着红砂糖,吃在嘴里甜甜的、香香的,一会儿感觉黏黏的、腻腻的。吃了几口再也不想吃了。刚想倒掉,被父亲一把夺过去。三下五除二,父亲就把它吃光了。父亲说,一粒粮食一滴汗,滴滴汗水费爷娘! 不要浪费粮食哦! 朱伯庐《治家格言》有云:一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。幼小的我,似懂非懂。但是,父母双亲,一生勤俭节约、艰苦朴素,他们的光辉形象,是我永远学习的榜样。

母亲把糯米饭盛在一个脸盆大的瓦钵里,瓦钵,我们乡里人称作广钵。广钵广钵,可能是这钵子太大的缘故吧。广钵里的糯米饭,母亲先喷了几下凉水,用筷子搅拌一会,再把两个酒曲子捣碎,均匀地拌在糯米饭里。母亲在广钵上盖着一块白纱布,用一床旧棉被将它包裹得严严实实,就像包着一块价值连城的和氏璧,生怕人家偷了似的。这还没完,最后,母亲又将包裹严实的广钵放在灶门口的柴草堆里,用稻草厚厚地盖着。母亲说,这叫发酵。三天后,就可以吃米酒了。

米酒酿好,满屋子香味。母亲来到灶门口,轻轻地扒开一层又一层稻草,将厚厚的棉被包裹解开,把里面的广钵小心翼翼地抱出来,轻轻地放到饭桌上,再揭开上面的白纱布:玉液黏黏,琼浆甜甜,入口醇香醉几天;槐里酿成羞御酒,琼浆常饮妒诗仙。

把米酒放在锅里,再打上几个鸡蛋一起煮,这绝对是世上最佳美食。瘦鹤诗云:米酒香浓溢四方,琼浆玉液胜瑶光。晶莹剔透玲珑色,入口甘甜韵味长。

那时候,农村不但物资贫乏,日子也过得异常艰辛。与我家一样,很多人家常常三个月不知肉味,别的零食更是少有。但是,香甜可口的糯米酒最为普遍,也格外受人喜爱。母亲不但用勤劳俭朴的形象熏陶了我,她也以乐于助人的品质默默地感染着我。煮了一锅香喷喷的糯米酒后,我正要盛上一碗享受,母亲说,星星,先给瞿奶奶送一碗去,再回来吃吧。屋后不远的瞿奶奶,八十多岁,腿脚不便,整天窝在家里,很少出门。俗话说人老嘴馋,瞿奶奶年龄大了,对什么都嘴馋。因此母亲要我送一碗刚刚煮好的糯米酒,让老人家解解馋。瞿奶奶见我送来米酒,非常开心,迫不及待地吃起来。还一个劲地夸我懂事、乖巧。

三

隔壁的春香嫂分娩了,一个男婴。家中喜添一丁,当了爸爸的君章哥喜气洋洋。不久,君章哥又喜中带愁,春香嫂缺少奶水,婴儿常常哭闹。君章哥的母亲去世多年,他家现在无人会酿米酒。不知什么时候,母亲酿了一盆米酒,还带上二十多个鸡蛋,一起送到君章哥家,吩咐君章哥每天三餐按时煮几碗鸡蛋酒给妻子吃,孩子的奶水就会多起来。

当了父亲的君章哥非常尽心尽责,按我母亲的吩咐,每天三餐都按时为妻子煮一碗米酒,里面打上两个鸡蛋。春香嫂的奶水足了,婴儿也不闹了。一个月后,他家给孩子请满月酒时,母亲又给他们做了一大盆糯米酒。

在我们监利乡下,给孩子请满月酒必须先煮一锅糯米酒请客人吃,这叫弥月酒。有首童谣唱得好:

弥月酒,糯米酒,产妇吃了奶水足。奶水足,小孩吃了智慧多;客人吃了糯米酒,家里喜事多,好事天天有。大家吃了弥月糯米酒,主客好运伴左右,幸福日子长长久……

无论谁家生了小孩,给孩子请满月酒,你可以没有鱼,也可以没有肉,但必须得有糯米酒。糯米酒,在监利乡下,非常珍贵。

四

米酒,不只是乡里平常百姓的一道美食,在省城,或京城,那些大户人家也都有它靓丽的身影。曹雪芹早在《红楼梦》里曾写过,黛玉自己斟酒,提斟的是半盏黄酒,显示了黄酒(米酒)在贾府日常生活中的普遍食用。还有怡红院为贾宝玉庆生时提到,“已经抬了一罐子好绍兴酒藏在那边”,显示了米酒在当时是一种重要的庆祝食品。

米酒,一道极其普通的食品,文人墨客也好,三教九流也罢,谁不喜爱。无论达官贵人,或是平民百姓,谁不爱食? 文人墨客食之,胸中激情澎湃,落笔惊雪雨;武士侠客食之,脸上神采飞扬,挥剑斩顽敌。自古至今,有多少关于米酒的诗篇,我无法统计,只知道,一方水土养一方人;一碗米酒,成就历史延千年。母亲的米酒,让我懂得了什么是爱,什么是好;什么是勤,什么是俭;什么事能做,什么事勿碰;母亲的米酒,让我懂得了如何自强自立,如何自重自尊。

吃着母亲的米酒,沐浴着母爱的温暖。从乳臭未干,到羽毛丰满的我,享受无尽的母爱与庇护。母亲直到灯枯油尽,才依依不舍地告别我们,老天将她的母爱收了回去。失去母爱的我,如一匹孤独的狼,在黑夜的沙漠里,艰难前行。

我知道,自己没有资格来记录有关母亲的任何文字。她去了,带着她的很多不舍去了。我不能失声痛哭,更不敢发泄一点悲哀的情绪。否则,对母亲就是一种亵渎。母亲在世时,我干什么去了? 那时怎么没有孝心? 那时为什么总惹她生气? 哦,现在她走了,就开始忏悔了,甚至还流眼泪了,猫哭耗子假慈悲! 千万别亵渎了母亲的灵魂。

母亲的米酒一直甜蜜着我,一直幸福着我。然而,她已经走了,再也不能回来了,我只能用跪着的文字向她赎罪。我不求她原谅,只求她老人家再也没有烦恼,没有疾病,没有痛苦;只求她老人家永远开心快乐、永远幸福平安。

母亲走了,她酿的米酒还在;母亲走了,她的音容笑貌还在;母亲走了,她助人为乐的品质永放光辉……

五

乡村新闻人说,如今监利大街小巷,早酒摊、早酒铺早已达千家以上。喝早酒已成为一种文化现象。这不,你瞧,无论是村镇小巷,还是容城街头,你随便一看,三人一群,五人一伙,早酒摊上,点几个菜,来几碗米酒,吃着早上的开心,喝着醒来的快乐,谈着昨天的趣事,聊着今天的期待。热热闹闹,空气里洋溢着幸福。

现在,无论是乡野村民,还是城市居民,都不兴在家里吃早餐。他们携着妻儿老小,一家人其乐融融,往街边早点铺一坐,想吃什么就点什么,店小二热情有加,你刚落座,每人一杯热气腾腾的香茶。你翘起二郎腿,叼着名牌烟,吐出一个漂亮的烟圈,呷一小口茶,好不逍遥。茶没喝完,早点已经端上桌。几碗琼浆,一瓶玉液,一碟花生米,两碟兰花豆,一盘猪耳朵,再加一盘猪肘子,细细地品,慢慢地酌,日子滋润如绅士。

时间在流淌,时代在前进。现在,村里再也没人酿米酒了,超市、小卖店有的是买。小瓶装的五元一瓶,大瓶的八元、十元不等。想吃就去买。友人送我一瓶米酒,打开,尝一口,感觉三分甜七分酸,怎么也感觉不到那种甜蜜的香味。让我深感疑惑时,突然醒悟:哦,这不是母亲所酿,怪不得没有母亲的味道。于是,原谅了这瓶酒,但再也不沾它,一直在冰柜里放着。直到前天打开冰柜,发现它变了色,发了霉,扔了。

现在,我再也没有吃过米酒了。哪怕我非常想、非常馋,街上到处都有卖,我仍坚持不吃一口。有时夜晚想吃没办法,只好打开封尘已久的记忆,努力搜寻母亲的米酒味道,用它消灭嘴里的馋虫,再次享受母亲的温暖,沐浴着母爱的贤良。

母亲的米酒,我生命中的阳光,永远照耀在身上,温暖着我阔步前行……