□ 姚锦

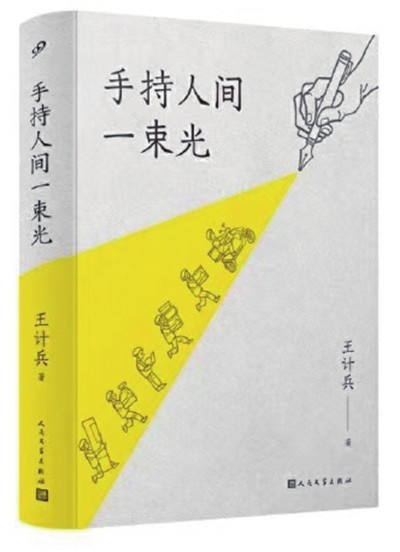

在这个被算法支配的时代,我们的生活被切割成无数个碎片化的瞬间——外卖骑手在导航的催促下争分夺秒,打工人在KPI的压迫下疲于奔命,甚至连阅读也沦为短视频平台上15秒的“知识快餐”。王计兵的《手持人间一束光》,恰恰诞生于这样的时代背景下,它像一束微弱但倔强的光,试图照亮被数字洪流淹没的普通人生活。然而,这束光是否真的能穿透现实的阴霾? 抑或它仅仅是一种浪漫化的自我安慰?

王计兵之所以能“破圈”,很大程度上得益于他的双重身份——外卖骑手与诗人。这种强烈的反差感,恰好符合当代互联网的传播逻辑。正如资深媒体人陈朝华所言,正是“外卖员的社会身份与《赶时间的人》一诗撼动人心的穿透力所形成的反差与冲突,所激发的‘弱传播’效应,击中了算法的靶心”。我们生活在一个崇尚“逆袭叙事”的时代,人们热衷于看到底层劳动者在夹缝中坚持写作的故事,仿佛这样的坚持能给予我们某种精神慰藉。

然而,这种关注是否真的源于对诗歌本身的欣赏? 还是仅仅因为“外卖诗人”这一标签满足了大众对“草根逆袭”的想象? 王计兵本人对此有着清醒的认知:“我之所以受到关注,并不在于我的诗写得多好,而在于外卖小哥和诗人这两种身份之间的反差,无形之中博得了很多人的同情。”这种坦诚令人敬佩,但也让人不禁思考:如果王计兵只是一个普通的办公室职员,他的诗是否还能获得同样的关注?

王计兵的诗集分为四辑:“秩序与法则”“亲情温度计”“事物的重量”和“万物皆有灵”。他的诗歌题材大多来自日常生活,比如,送外卖时遇到的清洁工、小区里贴满的寻人启事、母亲在土墙上画下的记号等等。这些细节被诗人敏锐地捕捉,并赋予某种超越性的意义。例如《擦夜的人》中,他描写一位清洁工擦拭垃圾桶的场景:“你看他擦得多么认真蘸着水擦,弓着腰擦,喷着雾水擦,以至于让我觉得/这个夜晚也被他擦得/比以往的夜晚明亮。”这样的诗句确实动人,它让读者在平凡中看到某种神圣性。

但问题在于,诗歌的浪漫化是否掩盖了现实的残酷? 王计兵的诗里,苦难似乎总是被一种温柔的力量化解,比如他在《寻人启事》中写道:“临近春节,打工人陆续返乡/小区的一角,重新贴满了/出租房屋的广告/一张寻人启事挤在其中/仿佛一个人拥有无数间房子/却依然无家可归。”这首诗敏锐地捕捉到了城市化进程中的孤独感,但它最终仍然停留在一种诗意的叹息,而非对结构性问题的批判。

这种“温柔的抗争”或许正是王计兵诗歌的魅力所在,但也可能是它的局限。在资本主导的社会里,外卖骑手被算法压榨、被顾客差评、被平台剥削,而诗歌能否真正改变他们的处境? 王计兵的诗像是一剂温柔的止痛药,但它无法治愈社会的顽疾。

王计兵当时在宁波的一次分享会上说:“梦想太大会拖住我们的人生,它会压着我们的人生,让我们爬不动步子。把梦想缩小成可以随身携带的爱好,它能陪伴我们一生。”这句话或许能解释他的写作态度,诗歌不是改变命运的工具,而是在艰难生活中保持精神自由的方式。

这种态度值得尊敬,但也让人感到某种无奈。王计兵的经历证明,普通人仍然可以在算法的夹缝中寻找诗意,但这种诗意是否真的能对抗现实的压迫? 他的诗歌像是一束微光,照亮了自己,也温暖了读者,但它终究无法改变外卖行业的残酷规则。

王计兵说:“诗是我生活里的糖。”这句话精准地概括了他的诗歌观——诗歌不是武器,而是慰藉。在这个被资本和算法异化的时代,他的诗确实提供了一种温暖的抵抗方式。然而,我们也不能过度美化这种抵抗。诗歌可以照亮黑暗,但它无法驱散黑暗本身。

《手持人间一束光》是一本值得大家阅读的诗集,它让我们看到普通人的坚韧与诗意,但也让我们思考:当社会的不公依然存在,诗歌的力量究竟能走多远? 或许,真正的答案不在于诗歌本身,而在于我们是否愿意在阅读之后,去关注、去改变那些让外卖骑手、清洁工、农民工们不得不“手持一束光”才能前行的现实。