□ 姚锦

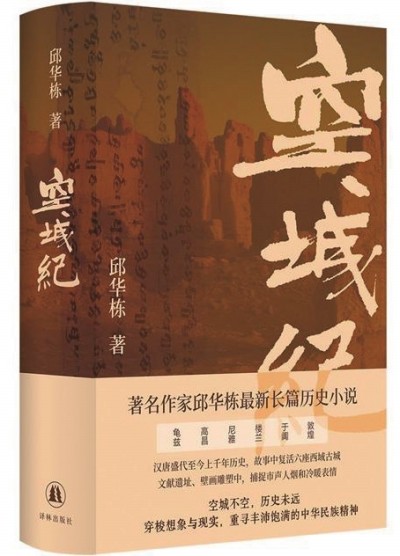

在当代文学日益陷入都市焦虑与私人叙事的窠臼时,邱华栋以《空城纪》投下一枚重磅炸弹——这部横跨龟兹、楼兰、敦煌六座西域古城的史诗,试图用684页的体量撬动两千年的文明断层线。小说以“废墟”为经纬,串联起从鸠摩罗什译经到现代考古队风沙中的凝视,其野心不仅在于复原历史的肌理,更试图在时空叠印中叩问一个终极命题:当文明被黄沙掩埋,人类究竟在守护何种永恒?

邱华栋的笔触在龟兹石窟壁画与尼雅遗址的木牍文书间游走,将佛教东传的梵音与丝绸之路的驼铃编织成复调叙事。他以近乎考古学家的严谨复原了于阗玉工雕琢宫廷礼器的鎏金细节,却又用小说家的特权让楼兰公主与汉朝使节在月光下讨论存在主义。这种虚实交织的叙事策略,本质是对传统历史小说的一次暴烈突围:当史书中的只言片语被注入血肉,当斯坦因盗走的壁画碎片在文本中重新拼合,历史不再是陈列馆里的标本,而是流动在人物血管里的液态记忆。但值得警惕的是,当作者让唐代戍卒用现代诗体书写家书时,这种时空错位的诗意是否构成了对历史本质的僭越?

小说中反复出现的废墟意象,既是西域文明的物质遗存,更是叙事策略的隐喻装置。邱华栋让当代考古学家在楼兰古城遗址中与公元三世纪的商队首领展开超现实对话,这种刻意制造的时空褶皱,暴露出作者对历史纵深感的极致追求。但当尼雅遗址的佉卢文木牍与上海博物馆的青铜器修复室形成镜像对照时,过于工整的对称结构反而消解了废墟应有的混沌性。更值得深思的是,当小说将敦煌藏经洞的劫难与当代文物走私并置时,这种跨越千年的道德审判是否简化了文明传承的复杂肌理?

在男性主导的历史书写传统中,《空城纪》难得地让鸠摩罗什的母亲耆婆从经卷边缘走向叙事中心。这个龟兹王族女性在丈夫被刺杀后,既要守护佛经翻译事业,又要在权力漩涡中平衡母亲与政治家的双重身份,其挣扎堪称西域版的“安提戈涅”。但当小说将高昌回鹘公主设计成精通波斯天文学的叛逆者时,这种现代女性意识的强行植入,使得人物更像是文化符号的拼贴而非血肉之躯。

这部小说采用多重视角切换与非线性叙事,让汉代戍卒的骨笛与当代音乐家的电子合成器在文本空间形成诡异共鸣。这种后现代叙事实验本可成为突破历史小说范式的手术刀,但当敦煌壁画修复师突然开始用福柯话语分析自己的工作意义时,知识分子的理论癖好撕裂了叙事的织物。更致命的是,六个古城故事虽以“空城”主题串联,但过度的情节密度导致每个篇章都像是未完成的交响乐章——当读者期待龟兹石窟的颜料配方与楼兰古城的生态灾难形成主题变奏时,叙事却匆匆转向于阗玉矿的权力斗争,这种美学上的饕餮盛宴最终演变为结构性的消化不良。

《空城纪》无疑是一部充满悲怆力量的文明悼亡书,邱华栋用三十年积累的历史能量,在文本中重建了西域古城的血色黄昏。但当他在后记中宣称要“为出生地献上文学纪念碑”时,这种文化寻根意识或许正是作品的阿喀琉斯之踵——过度浪漫化的历史想象,终究在楼兰公主的裙裾下露出了现代文人的乡愁底片。真正的历史想象力不应止步于废墟的美学消费,而需直面文明进程中那些永不愈合的伤口。当小说结尾处,考古队员在尼雅遗址发现刻着量子力学方程的木牍时,这种后现代戏谑或许暗示着:所有对历史的书写,终究只是当下焦虑的镜像投射。